「李叔同」李叔同离奇身世,弘一大师的传奇人生

- 佛教法师-自在佛学知识网

- 2022-11-08 04:39

- 自在佛学知识网

「李叔同」李叔同离奇身世,弘一大师的传奇人生 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「李叔同」李叔同离奇身世,弘一大师的传奇人生是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:李叔同离奇身世,弘一大师的传奇人生

「李叔同」李叔同离奇身世,弘一大师的传奇人生

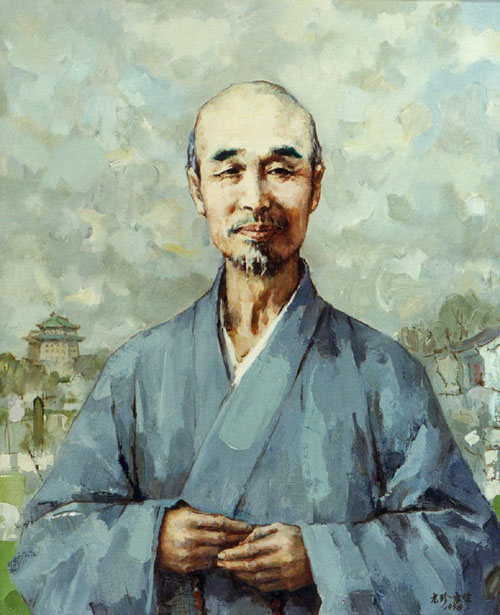

弘一大师

「李叔同」李叔同离奇身世,弘一大师的传奇人生

弘一大师

「李叔同」李叔同离奇身世,弘一大师的传奇人生

弘一大师手迹《格言别录》

中国近代史上。一个永久值得人们怀念的人物弘一大师。他那离奇的身世。跌宕起伏的人生。给世人留下一串深思与惊叹!究竟是什么样的因缘。使这位才华横溢。光彩照人的艺术大师。从那辉煌闪耀的艺术宫殿中。步入清冷孤寂的空门落发为僧呢?

一、大师的天津缘

弘一大师(1880年—1942年)。俗名文涛。字叔同。光绪六年九月初四日。生于天津。父李筱楼(小楼)为道光甲辰(1844年)进士。官吏部尚书。早期业盐商。后从事银行业。母王太夫人。有较高的文化修养。能做诗文。五岁父丧。从兄长受启蒙教育。在生母王太夫人的抚育下长大。少年即聪慧好学。六七岁时。于《百孝图》《返性篇》《格言联譬》。即可琅琅成诵。十七岁时。从天津名士赵幻梅学习诗文骈文。又随唐敬之学习书法及篆刻。十九时。康有为、梁启超掀起维新变法。大师认为“非变法无以图存”。于是自刻一印云:“南海康君是吾师”。然而。变法维新运动失败了。京津当局怀疑他与康、梁有关。为免灾避祸便奉母偕妻全家移居上海。1905年4月大师之母王太夫人逝世。大师悲痛欲绝。亲抚灵柩从上海回到天津经过与兄长“闹了一仗”之后。才争取把亡母灵柩安放在李家大院接官厅正中央。此时。大师痛苦、绝望、凄楚、悲哀。他埋掉了“李文涛”刷去了“李成蹊”的别号。更名李哀。字哀公。大悲痛中亲自为亡母王太夫人天人撰写挽联歌云:

汨半生哀东之长逝兮。感亲思之永垂!

同年七月份。二十六岁的“李哀”。带著对母亲的无限哀思。东渡日本留学。

1911年。大师从日本留学回国。在“天津工业专门学校”任教。这是大师第一次为人师表。然而平静的生活中。突然掀起了一阵巨浪。淹没了祖辈留下的“义善源钱庄”。李家的百万财富。除了在河东的一座住宅外。荡然无存了。这突如其来的打击。使大师深刻地感受到财富的无常。从此大师的表情更加严肃。衣著也更加朴素了。1912年。大师再一次离开了天津。到上海任城东女学音乐教员。并受聘为《太平洋报》的文艺编辑。自此。大师在天津的因缘。就永远地告一段落。

二、大师的上海因缘

1898年。大师为避免灾祸。而迁居上海的“城南草堂”。与义兄弟许幻圆同居。时大师。“文采斐然。于诗文词赋外。尤好画画”。许幻圆是当时上海新学界的著名人物。由他的推荐。大师参加了由许幻圆、张小楼、蔡小香、袁希廉等组成的城南文化社。并与他们结成金兰挚友。从此。大师在学术界的成就。一发不可收拾。1901年他考入了南洋公学。从当时文坛巨擘蔡元培先生受业。与邵力子、谢无量、黄炎碚等同学。并参加了沪学会。正当大师春风得意之时。孰料他的母亲王太夫人突然病逝。他悲伤至极。第一次离开上海。踏上了留学日本的旅程。1912年。留学回国的弘一大师。在天津遭遇了破产之厄后。再一次告别了七年之久的上海。负责《太平洋报》副刊及广告事宜。此间刊出了苏曼殊的《断鸿零雁记》。有陈思曾作插图。因大师曾号朽道人。所以当时有人请他们两人“僧道合作”。有了此次的合作。大师又与柳子。苏曼殊。叫楚伦聚会一堂。以《太平洋报》为中心。而发起组织“文美会”。编辑名家书画比较而成《文美杂志》。后因《太平洋报》场面大而收益少。且被警察查封。大师终于再度离开上海。进入杭州的“浙江两级师范”。主持音乐与图画两科。《太平洋报》在上海夭折了。但是。大师在《太平洋报》的广告设计。却成为我国近代广告画的先驱之一。

三、大师的日本因缘

大师的日本缘。始于1905年秋。东渡日本留学。大师到日本后。根据自己所长和兴趣。从事艺术方面的研究。撰写《图画修得法》、《水彩画法说略》。刊载于留学生所编的《醒狮》月刊。1906年9月。大师考入日本美术教育学府上野美术专门学校。大师是中国留学生进入日本美术学校的第一人。他从日本著名的画家黑田清辉学习西洋画。开始了艺术的登攀。进入后。大师学习非常认真刻苦。日本国民新闻社记者特地采访了大师。并发表了题为《清国人志于西洋画》的访问记。对大师的学习行为大中赞赏。留日期间。大师在东京除了学习绘画外。同时还学习

佛教法师谢坟咒语

钢琴、音乐、外语等。尤其对戏剧艺术产生了浓厚的兴趣。于是引发了演话剧的强烈欲望。一九0六年。大师与曾孝会、欧阳予倩、谢抗白等创办了“春柳剧社”演出话剧《茶花女》、《黑奴天录》、《新蝶梦》、《雪蓑衣》等剧目。大师在《茶花女》中扮演的茶花女。得到了日本戏剧评论家松翁很高的评价。他在《对于中国剧的怀疑》一文中说:“中国的徘优(演员)。使我最佩服的李叔同君!”“尤其李君的优美婉丽。决非本国的徘优所能比拟”。“倘使自‘椿姬’(即茶花女)以来李君仍在努力这种艺术。那末。岂容梅兰芳、尚小云辈驰名于中国的戏剧界……”《茶花女》片段演出的巨大成功。使日本人在赞扬之余。惊为创举。有好几个日本学生也加入了“春柳社”。“可知李叔同君。确是放了新剧最初的烽火。”由此亦可见。大师是中国话剧运动的最早创始人。他对话剧运动的贡献。是应该永远彪炳于新剧运动史册。大师的日本因缘。一直延续到1918年出家后。为了佛学研究。经常通过朋友以及在上海的日本书商内山完造与日本书联系。购求留传在日本的中国佛教典籍和日本佛学著作。1936年。经大师亲自整理的日本大、小乘经律有万余卷。编成《佛学丛书》四册。交上海世界书局出版。大师手编《四分律行事钞资持记扶桑集释》一书。多达五十余万言。均采揖自日本古本。校勘注释、直到圆寂前仍然笔耕不辍。大师根据从日本请的古版律学。用了七年时间。圈点南山三大部并讲律修持。精心地撰写了《四分律比丘戒相表记》一书。使淹没了七百余年的绝学南山律宗。得以重兴。该书也被称为宋灵芝律师之后第一巨著。《四分律比丘戒相表记》出版之后。由夏丐尊居士将三十五部交给日本书商内山完造。由内山先生将此分寄赠到日本的东京、京都等大学的图书馆去。

1929年。大师在福州鼓山涌泉寺的藏经楼里。发现了清初为霖禅师所著的《华严经疏论纂要》。此书在日本新修的《大正藏》中。也没有收入。大师慧眼识珍。于是倡印数百部。并以十多部赠与日本各大学和寺院。由此可见。大师与日本因缘之深远。

四、大师的杭州缘

1912年10月《太平洋报》停刊。大师应杭州浙江两级师范学堂之聘。任图画音乐教师。校长经子渊早就对这位艺术全能的上野才子钦慕不已。更兼该校教员:夏丏尊、姜丹书、钱均夫、马叙论、朱光潜等都是文坛名匠。所以学校的艺术气氛十分浓厚。大师的教育方法既严肃又热情。使“莘莘弟子如坐春风”。

1914年。大师开始用人体模特作画。这种新的教学方法。一扫过去临摹的旧习。使西洋画、素描等西洋画方法。步入传统的中国画坛。这不能不说是一种伟大的创举。大师还在学生中组织“桐阴画会”。后改为“洋画研究会”和“乐石社”(金石篆刻组织)后改为“寄社”。这些课外的艺术活动。大师都曾付出过不少精力。他为学生介绍外国“人体画”和“日本正则洋画讲义”。编写《西洋美术史讲义》。他热情负责的教学精神。使许多顽皮的学生为之一变。开始爱好艺术了。

1915年。大师应南京高等师范之聘。任该校美术主任教席。他身兼两职。往来于宁杭之间。在大师从事艺术教育的七年间(1912年~1918年)。为我国早期艺术教育培养了不少人才。如音乐家刘质平、李鸿梁;古文学家黄寄慈、蔡丐因;漫画家丰子恺;国画家潘天寿、沈本千等等。此七年间。是大师投身于艺术教育成果最为丰硕、辉煌的时期。他创作的《春游》、《送别》、《悲秋》、《伤春》、《晚钟》、《西湖》、《落花》等数十首乐歌。在大江南北流行。数十年久唱不衰。

然而。在艺术成果辉煌、如日中天之时。大师却毅然摒弃了世俗。怀著“肩荷南山(律宗)家业。作将尽绵力。誓舍此身而启道之”的宏愿。于1918年8月19日在杭州虎跑寺正式披剃为僧。这一举动。在俗人眼光中。怎能不感到震惊、叹惜呢?但是。“出家乃大丈夫之道。岂世人可知”?在大师醇厚、博雅的艺术胸怀中。早已觉悟了人生的悲悯。契合了佛陀慈悲的本怀。他的出家是与生俱来的“善根”发展的必然趋势。如在黑暗中探见一盏明灯。向著佛陀光明启开了人生新的航程!

大师出家后。法名“演音”。号“弘一”。同年九月。在杭州西湖灵隐寺受具足戒。自此。大师以振兴佛教。弘扬南山律宗为己任。视名利如草芥。置个人利害于度外。云水飘泊。萍踪无定。挂单、弘法的寺院多达几十上百处。而从不把那个寺院看作个人私产。一旦离去了此缘便了。并声明终身不作住持、方丈。

五、大师的闽南缘

大师出家二十四年。在福建闽南弘法先后达十四年之久。最后圆寂于泉州温陵养老院的晚晴室。这段时间。无疑的是大师弘法利生重要时期。

1928年10月。大师首次到达闽南的厦门。在南安小雪峰度岁后。返回厦门南普陀寺。寓居闽南佛学院共三个月。大师在此结识了性愿、芝峰、大醒、寄生诸法师。并坦然地建议佛陀学院“把英

佛教法师有几个好东西

文和算术删掉。佛教却不可减少。而且还得增加。就把腾出来的时间教佛学”。院方接此建设调整课程。学僧成绩果然明显提高。1930年大师应性愿、广洽法师的热情相邀。二下闽南。于南普陀寺水陆圆满后。暂居南普陀寺功德楼。以一纸《悲智训》的墨宝。使闽南学生相习成诵。教学秩序亦逐渐恢复正常。

1932年10月大师三下闽南抵达厦门。最终定居闽南。这在给本妙法师作的《般若经论解序》中说:“余以宿缘。三游闽南。始于戊辰。次己巳。逮及壬申十月。是为最后。”

闽南气候宜人。生活安定。为大师弘法和著述提供了较为安定的外部环境。且闽南的民风古朴。深为大师所赞叹。大师在闽南的法缘非常殊胜。在大师于1938年给圆净居士的信中说:“今年在各地(泉、漳、厦、惠)讲经。法缘殊胜。昔所未

当前佛教法师

有。”大师在闽南弘法不拘场所。随缘而定。内容宏扩。日期紧凑。效果极佳而富于特色。所讲之处。闻著无不欢欣鼓舞。如1938年在泉州讲《行愿品》时。“听众甚多。党部青年乃至基督教皆甚叹赞。同年四月。在写信给丰子恺居士的信上说:“乃今岁正月至泉州后。法缘殊胜。昔所未有。几如江流奔腾。不可歇止。”大师的佛学著述大多在闽南完成。1933年8月于泉州点校《南山钞记》完稿。此项工作。“详阅圈点。并抄写科文。改正之讹误。迄今三年。始获首尾完竣。”

同年十一月于泉州开元寺作《南山道宣律祖弘传佛教年谱》。1935年春。于泉州承天寺完成了《藕益大师年谱》。1936年8月。闭关厦门鼓浪屿日光岩别院。校录《东瀛四分律行事钞资持记通释》完稿。1939年4月至1940年10月。大师于永春普济寺校录《四分律删繁补阙行事钞》上、中、下三卷。大师的校阅工作极为辛苦。有时倾数月至数年之力。在他于惠安净峰寺写给广洽法师的信中说:“每日标点研习《南山律》约六七个小时”。可见大师论述工作的紧张。大师编撰校注的大批律学著作中。《四分律比丘戒相表记》和《南山律在家备览备略》最为重要。此外大师尚有序、跋、题记、法事行述等累累著述。

大师在闽南十四年中。极力推动促进闽南的僧教育。培养了大批的佛教人才。1932年、1934年。大师两次受常惺院长之请。帮

佛教法师中国

助整顿闽南佛学院学风。并现身说法。教导青年学僧要“习劳、惜福、持戒、自尊”。后终因学僧纪律松弛。不受约束。而无从入手。因此。大师取《易经》“蒙以养正”之义。创造佛教养正院于南普陀寺。大师曾于1931年发愿以弘律为己任。故十分地重视并乐于启导僧人自发组成学律组织。1933年大师应泉州开元寺住持转物和尚之请。由厦到泉。集合学僧十余人。于开元寺创建南山律学苑。“学员除了听律以外。并各自阅读圈点南山三大部。以作深入之研究”。

在闽南。大师之书法

爱上佛教法师天涯

亦随时日而精进。一改早年形较方扁。稍后略变修长的作风。形成了一种淡无烟火气的独特风格。大师出家后。唯独没有放弃的是书法。他是把书法用来作为绍隆佛法与众生广结法缘媒介。并且把以字结缘看作是一件很重要的大事。演讲再忙。也要抽空写字以广结法缘。1938年4月18日。大师在泉州承天寺致丰子恺居士的信中说:“于泉州各地及惠安。演讲甚忙。写字极多。居泉不满两月。已逾千件”。同年12月15日。大师在承天寺致慈航居士的信中说:“本拟掩关习静数月。乃人事纷忙。意未如愿。到泉州后。已写字五百件左右”。大师漳州、晋江等地弘法时。大师也常以字广结法缘。

大师在闽南弘法成功。为众人所钦慕。更具有震撼人心的是他的道德品行。严于律己。宽以待人的精神。他持戒谨严。淡泊无求。一双破布鞋。一条旧毛巾。一领衲衣。补钉二百多处。青白相间。褴褛不堪。还视为珍物。素食唯清水煮白菜。用盐不用油。信徒供养香菇、豆腐之类。皆被谢绝。真正做到一物不遗。一丝不弃。他手书门联曰:“草藉不除。时觉眼前生意满;庵门常掩。勿忘世上苦人多。”

“念佛不忘救国。救国必须念佛”。是大师在一九三七年倡导的。当时日本侵华的气焰嚣张。大师居厦门万石岩。自题居室为“殉教”室。并说:“为护法故。不怕炮弹”。大师以为:“吾人吃的是中华之粟。所饮是温陵之水。身为佛子。于此时不能共行国难于万一。自揣不如一只狗子”。后厦门遭日机轰炸。弹片入室。大师泰然无惧。诚如他的一首诗云:“亭亭一枝菊。高标矗晚节。云何色殷红。殉教应流血”。大师的这种爱国爱教的精神。将永远地值得人们学习与歌颂。

一1942年10月13日。大师习书最后墨迹“悲欣交集”四字。在彻悟止境中圆寂于泉州温陵养老院。享年六十三岁。法腊二十四。纵观大师一生跌宕起伏。但大师始终以艺术家敏锐的感受力与深邃的洞察力。矢志不移。最后。让我们牢牢地记住大师的谆谆教诲:“要发菩提心。即要发成佛之心。广修一切善行。利益一切众生。具慈悲之心。植成佛之因。以后才能成佛。”

原文出处:http://www.xuefo.com/nr/article24/240451.html

以上是关于「李叔同」李叔同离奇身世,弘一大师的传奇人生的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「李叔同」李叔同离奇身世,弘一大师的传奇人生;本文链接:http://www.fzby666.com/fas/5889.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 惟贤长老接受专访 谈学佛经历与如何修行 2023-10-19

- 「佛教」佛门泰斗释本焕 2022-11-22

- 「佛教」慧远大师生平与思想 2022-11-22

- 「法照」承远大师生平与思想 2022-11-22

- 「佛教」宣化上人的离奇故事 2022-11-22

- 「禅宗」禅宗大德六祖惠能 2022-11-22

- 「舍利子」长老圆寂后焚出观音像舍利子 2022-11-22

- 「佛教」冼娜:富传奇性的洋僧尼 2022-11-22

- 「虚云大师」虚云老和尚一生中的难事奇事 2022-11-22

- 「五台山」跟随虚云老和尚 2022-11-22