一句禅语道尽人生诗句,一箪食一瓢饮的感悟

- 佛学常识-自在佛学知识网

- 2023-11-04 15:59

- 自在佛学知识网

一句禅语道尽人生诗句,一箪食一瓢饮的感悟 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,一句禅语道尽人生诗句,一箪食一瓢饮的感悟是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

本文主要介绍以下两点: 1、一句禅语道尽人生诗句 ;2、一箪食一瓢饮的感悟。

一、一句禅语道尽人生诗句

诗歌是中国传统文化瑰宝之一,它富有哲学意义,充满深深的文化内涵。古诗词已经成为了中华民族非常珍贵的文化瑰宝,它代表着我国传统文化的一部分。在诗词中,有很多禅意诗,这些诗歌都透着一种浓浓的禅意,能够让读者在浸润其中、沉淀其中,悟出人生的真谛。今天,就让我们一起重新清晰地品读一下七首古代禅意诗,用深度、细腻的文字解析其中的深意,让您的心得与陶醉,悟出世间人生真谛。

身是菩提树,心如明镜台。

时时勤拂拭,勿使惹尘埃。

——神秀大师《修行偈颂》

神秀大师是北宗禅的创始人,他的诗歌以简洁明快、寓意深刻而著称。这首《修行偈颂》将人的身心比喻为菩提树和明镜台,表达了修行者对澄明清净心灵的追求。菩提树本为佛教神树,象征着成佛之路。明镜台则代表心灵的纯净和明澈。但由于人性的执着,心灵逐渐被尘垢所染。神秀大师教导我们,只有通过勤奋修行,常保清明心境,才能够逐渐领悟佛理,成为真正的佛。

中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

——王维《终南别业》

王维的诗歌以境界高远、寓意深邃、意境优美而闻名于世。这首《终南别业》是诗人在晚年寓居在太行山附近写的。诗中,王维用山、水、云和人物,描绘出了一个宁静、亲近自然的境界。走到水穷的地方,看着云起云落,心情愉悦。意境深邃,生动真实。王维的诗歌让人们在远离城市的田野里感受到一种舒适自然的生活气息。

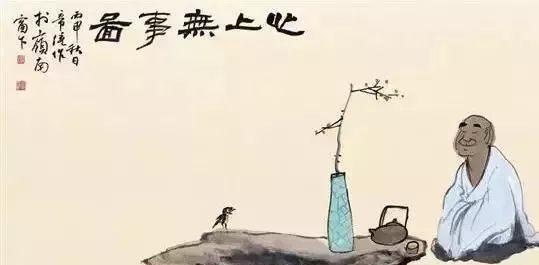

春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。

若无闲事挂心头,便是人间好时节。

——慧开禅师《颂平常心是道》

这首诗歌表现出了禅修者所追求的平常心境,表现了禅宗讲究顿悟的修行精神。春夏秋冬,天地之间的景象变幻万千,但是只要心中不挂碍事,就会能够领悟到一种平凡的幸福。禅宗思想认为,一个人不要过分追求功名利禄,要追求内心的平静和宁静,这样才能领悟到佛的真谛。这首诗让我们认识到散步在自然中,欣赏草木花卉,听着鸟声虫鸣、微风涟漪,平凡的日子也能充满惬意。

船行碧波缓,愁思随风散。

故乡何处是?忘了除非醉。

人生失意事,常胜有几人?

一饮解千愁,再饮渐无尽。

——韦庄《菩萨蛮》

韦庄是唐代著名的女诗人,她创作的典型代表是《菩萨蛮》,这首诗歌寄托了诗人深刻的人生感悟。诗人通过描绘酒浸润人生的沉浮起伏,达到了抒怀慰情的目的。诗歌中,她宣泄了对故乡的思念、对逝去爱情的怨懟,同时又有对人生意义的思考和探寻。诗人用自己独特的方式表达了对人生的感悟,使读者感到深深的共鸣。

二、一箪食一瓢饮的感悟

曾子提出吾日三省吾身,省:忠、信、习。而忙碌的你也是三省,省:钱、钱、钱。

钱,重要吗?废话嘛!重要、很重要、非常重要、一生都重要。如冯唐所说:“成事,持续成事,持续多成事;赚钱,持续赚钱,持续多赚钱。”有钱,鬼也能为你所用,钱的重要性不言而喻,但钱也是让你泯灭“良知”与“仁德”的“硫酸”。

诚然,物欲横流的当下,一阵风吹来,便闻充满“铜臭味”气息,如司马迁曰:天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。我们“闭上眼睛”都能看见,在人往人来的额头上写着加粗加大的三个字:钱、钱、钱。

颜回(孔子最认可的弟子)的一箪食,一瓢饮。或许,在当下人们心中不再是一种简朴的品质,而是一种“穷者为寇”的穷小子。

孔子的君子谋道不谋食,君子忧道不忧贫。或许,在当下人们心中不再是崇高的精神追求,而是一种“自欺欺人”的“躺平摆烂”。

此刻,一丝圣哲的忧思油然而生,当然我不是标榜自己是圣哲,或许我有一颗圣哲的心,那一颗渴望成为圣哲但永远无法成为圣哲的向往之心。抑或是,我希望人人有一颗圣哲心,那样法律与监狱只是一个警钟,而不是家常便饭式的成为约束人的“捆仙绳”。

当精神不再是奋斗的柱石,文化不再是心灵的港湾,信仰不再是生命的归宿。那么人与人的人情味将消失殆尽,人与生活的烟火气将腐蚀不在,人与自己的生命感官将堵塞不通。那麻木不仁这个“小鬼”,就将附体于身上,如行尸走肉的苟活着。

当利欲熏心,玩欲增大,你的腹中将空无一物,做人没有参照物,做事没有度量尺,追求没有标杆与榜样。那么你的人生如一叶陋舟,飘在永远没有彼岸的、遥遥无期的、无尽的迷惘与缥缈的大海上。

颜回的一箪食、一瓢饮,真的是一种“不惶恐、不弃妥、不着急”的内在力量。不怕当下的窘迫,也不怕未来的未知,更敢于改变现状的魔幻内在力量。当然,大部分人没有彻悟“一箪食、一瓢饮”这六个字的淡泊从容。

我们所看到的,所令人羡慕且崇拜的“名人”或“大腕儿”,他们无不是历经过“一箪食、一瓢饮”的生活,或者说那种窘迫的生活。

2017年1月,我离开了自己创办的公司,原公司还在如火如荼发展着,而我只能如一只萤火虫,那只不能自身发光的萤火虫,在无尽的黑夜里,独望没有月光照耀下的星星,孤独无助感压上心头。1月至10月,我过上了颜回的“一箪食、一瓢饮”的生活。

但那时我不惶恐、不弃妥、不着急。全国14亿人乃至全球76亿人,有太多的人是“一箪食、一瓢饮”的生活,其实还有一部分人,他们连瓢都没有。

在那样的窘境下,我去了曾经的对手公司(曾经公司于公司之间发生过矛盾摩擦)。用了半年时间,一跃登顶,再后来出现10家公司覆盖川渝地区。

这么多年研习《论语》,其实真正记在脑海里的文字并不多,但里面的精华思想已深深浸泡进骨子里,尤其是那一箪食、一瓢饮的朴素力量。得意时,一箪食、一瓢饮是一种不忘初心的木铎;失意时,它是一种穷则独善其身的修行。

2021年双减政策,俞敏洪带着新东方团队被迫转型,团队里有一员叫董宇辉(当然现在火的发紫)。转型期间(东方甄选直播),董宇辉每天写检讨,因为在直播时老犯错。那时他住在一个狭小的租住房里,开门的时候,门都会擦着床边。他吃得最多的就是葱油饼(1.5元一个),那一段岁月就是“至暗时刻”,因为没钱生活,他把能借的钱都借完了,如果直播再无成果(增加收入),估计就得卷铺盖走人了。

人生的转折总是在不经意间,但又像是刻意却偶然的到来。就在2022年6月8日的早上,董宇辉的直播间人数从300涨到500,又从500涨到1000,下播时人数近1万人。到了第二天,一上播人数就是3000人,下播时人数达3万人。后来的事,我们就都知晓了,彻底的成功了。

葱油饼的经历便是董宇辉“一箪食、一瓢饮”那时的窘境。不惶恐、不弃妥、不着急是他那时蛰伏且向上的状态,加上他当年大量的阅读积累,如他所说:上帝垂青了他这个傻子。

纵观芸芸众生,“一箪食、一瓢饮”是绝大多数人的一生,我们须以贫为乐。以贫为乐不是一种消极态度,而是你必须直面“二八法则”的勇气。不惶恐、不弃妥、不着急,在窘境下依然向上生长。因上努力,富贵随缘。

微观那些成功人士,“一箪食、一瓢饮”是他们成功路上的驿站,暂歇“几日”而已。不惶恐、不弃妥、不着急,是他们这些“斗士”坚信成功是可以抵达的,只需历经一段如唐玄奘的十万八千里路、九九八十一难而已。这些人如唐玄奘信念般的不动摇、不闪躲、不担心。

“一箪食、一瓢饮”是一种心力沉淀。

这六个字可对应到诸葛亮《戒子书》中的“静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”一箪食不食,何以食澳鲍、帝王蟹;一瓢饮不饮,何以饮茅台、五粮液。

心力的沉淀,决定了你的“定”,定住那颗浮躁、暴躁、狂躁、急躁的心,如董宇辉在中国传媒大学“青春大课”里面所讲:一个人的定力,最终能决定他走多远,跟聪明没有太大关系。

当年落魄的郭德纲,参加了一档真人秀综艺节目,如猴子一般在玻璃橱窗里面生活两天两夜,以供人来人往的路人观赏。最艰难的时候两天只能吃一顿饭。他肚子时常饿得咕咕叫,无奈只能一边看书一边来分散自己的注意力,实在不行了,拼命喝水(因为不要钱)。

那时的郭德纲不是“一箪食、一瓢饮”,他没有一箪食,只有一瓢饮、一瓢饮、继续一瓢饮、持续一瓢饮。

后来他曾被采访时说:“我愿意给你当狗,你不要你怕我咬你,你非把我轰出去,结果我成了龙了。”当然,当下的他,那是相声行业的一代宗师。

“一箪食、一瓢饮”是一种光明豁达。

别人食澳鲍、帝王蟹;你食泡菜、回锅肉。别人饮茅台、五粮液;你饮雪花、二锅头。你心中或许升起羡慕与渴望,但不会滋生嗔怒与嫉妒,这便是光明豁达。一旦嗔恨嫉妒升起,你的生活节奏、工作方式就会被打乱,随之而来的便是“病急乱投医”式的盲目努力,或许未来将变得更糟糕!

光明豁达难乎其难!即使你食不果腹,衣衫褴褛,依旧以礼示人而内心深处光明无碍,难道不难乎其难吗?管子云:仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱。意思是:吃饱穿暖了,才会注重礼仪、耻辱、道德修养……等。换句话说,食不果腹、衣衫褴褛的人难行礼仪、教养之言行。

由此可见,道德素养是那么的崇高与遥不可及,至少先圣先贤们提出了这个终极概念,且他们在践行路上,值得我们去敬仰,虽不能及,然心向往之。

“一箪食、一瓢饮”是一种精神财富。

一个人的精神财富匮乏时,加上物质财富业窘迫时,这个人就会作奸犯科,给他人带来伤害,给社会制造矛盾,也是给社会的稳定“拖后腿”。故,精神财富是每一个人需要的,这是人活下去的支撑且不作乱。在不作乱的同时,努力追求物质财富,实现生理与心理的满足,至少精神财富是一个人应有的底色。

当你身无分文,落魄不堪。你却野蛮式抢夺、偷盗,或将进看守所,或将被世人所厌弃,最终更加身无分文、落魄不堪,轮回堕落。

当你身无分文、落魄不堪。你依旧以礼待人、以素养为人,或许他人依然对你漠不关心、敬而远之,至少你不会被厌弃、被隔绝。

只要你“不惶恐、不弃妥、不着急”,守得住“一箪食、一瓢饮”的暂时窘迫,在此期间,不断地提升技能、技术,为他人创造价值,结合自身的品行,就一定有机会。实力,是赢得机会的基石;人品,是持续赢得机会的“造血系统”。

那实力与人品到底哪个先赢得机会呢?说不清、道不明。因为万物皆在变化,有运气成分、关系成分……等。有的人,因人品而获得第一次机会,有的人,因实力获得第一次机会。但你需要知道的一点是,人品是一生的伴随,实力是事业的发展。君子务本,人就是本,人的素养为人就是本;本立而道生,本立了、立定了、立稳了,接下来就是实力体现。我们常听一句老话:先做人、再做事。

“一箪食、一瓢饮”是一种生活态度。

孔子晚年慨叹:时也,命也!那“一箪食、一瓢饮”的生活就是颜回的命,锦衣玉食、香车美女和颜回无缘。贤哉,回也!回也不改其乐!

春秋末期,战乱频发,对于百姓来讲,能有一箪食、一瓢饮也是一种安稳与舒适,只要不经历战乱苦,何尝不是一种奢侈?如当下,俄罗斯与乌克兰战火不断,战火附近的百姓们只想“一箪食、一瓢饮”,没有子弹穿梭、没有炮弹降临,那就是一种美好。

从现实角度出发,“一箪食、一瓢饮”确实是多数人的整个人生之生活现状。学会认命,才不会和自己“苦苦相逼”;认命之后不应该是躺平摆烂,尽自己一切努力改善生活现状。哪怕一生都在努力的路上,至少不后悔、不遗憾!因为在路上,你应该学会颜回的“不改其乐”,不然一生闷闷不乐!

“一箪食、一瓢饮”是一种生存底线。

如果“一箪食、一瓢饮”刚好可以满足生存下去的最低底线的话,那么这根线便是人走向作乱的临界点。

一个人为钱犯罪,这个人有罪;一个人为面包犯罪,这个社会有罪。有一则关于美国的故事(不知真假),1935年,纽约市长拉古迪亚(lagudia) 参加了一场审判,一名老妇人因替孙子偷面包而被罚款10美元。庭审结束时,市长摘下帽子,放了10美元进去,说:“现在请为我们每个人付50美分,以补偿我们的冷漠,惩罚我们生活在一个祖母偷面包喂孙子的城市里。”

当一个人连面包都吃不起时,那么这个人的道德便是彻底沦陷的开始。但是,当一个人连面包都吃不起时,依然不作奸犯科,那么这个人崇高的道德感,便会如夏日烈日当空的阳光,刺痛正在作奸犯科的人。

于人性向善而言,饿死也不作奸犯科;于人性本性而言,快饿死了,便是道德败坏的起跑线。但我深信,颜回即使连“一箪食、一瓢饮”都没有时,他心中会默念孔子所教导的仁之信条,然后在没有月光的夜晚,抱着他师父的信条,悄悄地去往另一个世界。

赘述到此,只为你提供一个人生参考。某一天、若你落寞失意、无人问津时,可以向颜回学习,即使每天“一箪食、一瓢饮”,依旧敬天爱人、以礼待人、锐气不减、士气高涨。阳光永远普照大地,你只管努力发芽,直到破土之时,迎接阳光的沐浴。

以上是关于一句禅语道尽人生诗句,一箪食一瓢饮的感悟的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:一句禅语道尽人生诗句,一箪食一瓢饮的感悟;本文链接:http://www.fzby666.com/changs/197025.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 一句禅语道尽人生图片,一叶一菩提禅意图片 2023-11-09

- 一句禅语道尽人生 - 大彻大悟看透人生的诗句 2023-11-09

- 一句禅语道尽人生人生如箭的句子,最经典人生格言 2023-11-09

- 一句禅语道尽人生简短,万法唯心造,诸相由心生 2023-11-06

- 道家一句禅语道尽人生,道家很玄很霸气的句子 2023-11-06

- 一句禅语道尽人生短句,一句尽人生短句 2023-11-06

- 一句禅语道尽人生 一日禅经典句子 2023-11-04

- 一句禅语道尽人生,精辟犀利,让人醍醐灌顶! 2023-11-04

- 一句禅语道尽人生,一句佛语点透人生 2023-11-03