初期佛教(初期佛教的梵思想pdf)

- 佛学常识-自在佛学知识网

- 2025-02-28 04:18

- 自在佛学知识网

初期佛教(初期佛教的梵思想pdf) ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,初期佛教(初期佛教的梵思想pdf)是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

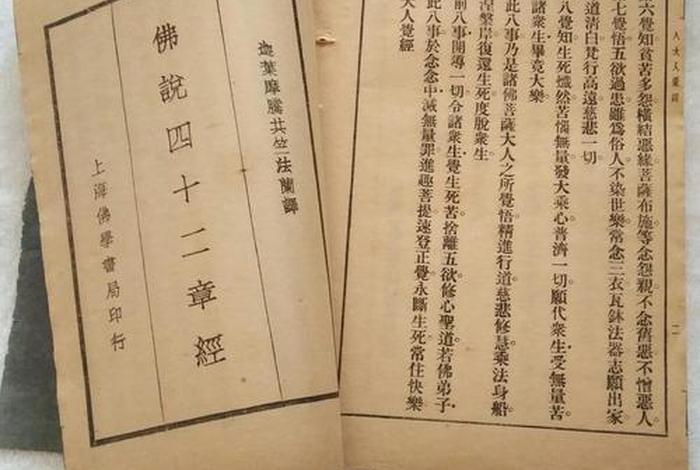

佛教最初传入中国时,所依靠的是三藏经典的译本。此一经典对世间宇宙观,提供了丰富多元的观点。因为人本身不但是个体生命,也包含整体世界的知识;其中生命对所有其他现象和领域都具有敏感性。世间、天界和佛教地狱各有不同的形状、存在形式以及组织,分别反映了人心与物类的心行之善恶和物质及空间的区域状态等深邃的主题。但这些都未具体从个体之具体身心反应上去分析它,仅仅是大略从其他相对价值予以肯定或否定。

一、宇宙观

佛教的宇宙观,是建立在“缘起性空”的哲学基础上,以“诸法因缘生”为基本原理,以“缘起性空”为一切法的最高真理。

二、人生观

佛教认为,一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。佛教的人生观是苦谛。佛教认为人生是一场苦难,这是佛教最基本的人生观。佛教认为人生是一场苦难,是由人生有漏的因果关系所决定的。人生的苦难是由身苦、心苦两大类构成的。身苦是指身体的四大不调(即地大不调——疾病丛生;水大不调——饥渴恼烦;火大不调——热寒痛苦;风大不调——筋骨肌肉消瘦衰损)而产生的六种苦难:生、老、病、死、求不得、怨憎会、爱别离。心苦是由五蕴不和产生的:生苦——怀胎受孕;老苦——年老体衰;病苦——身心不安;死苦——死后分解;爱别离——亲人分离。

三、观

佛教的观是建立在佛教的宇宙观和人生观的基础上的。佛教认为人生是一场苦难,这种苦难是由人生有漏的因果关系所决定的。佛教的观主要是以戒律为基础的。戒律是佛教的基本规范,是佛教徒必须遵守的行为准则。在戒律中,佛教徒必须遵守五戒、十善等基本规范。佛教也强调因果报应,认为人的命运是由前世的行为决定的。佛教徒必须积德行善,才能得到好的报应。

四、教育观

佛教的教育观主要是以戒定慧三学为基础的。戒学是佛教徒必须遵守的规范和准则;定学是指通过禅定来培养内心平静的方法;慧学是指通过智慧的探索来达到解脱的方法。在教育方法上,佛教注重自力更生,自我反省,自我完善。在教育内容上,佛教注重智慧的培养,认为只有通过智慧的探索才能达到解脱的目的。佛教也注重对众生的慈悲和关怀,认为只有通过关爱众生才能获得内心的平静和幸福。

五、哲学思想

初期佛教哲学思想主要体现在缘起性空学说上。“缘起”就是一切法皆是因缘和合而生起,没有永恒不变独立的实体;性空就是诸法既为因缘之和合,其性本空。一切法既无自性,则诸法之间亦无自性可言;因缘和合而起之诸法其性空寂。因为诸法无自性故,其性本空;而其相续不断,即以各自空性之功能不相妨碍而续成。“缘起”为众缘和合而生的一切法之原则,“性空”为众缘和合而生的一切法之理体。“缘起性空”是佛法的根本原理,“一切唯心造”是佛法的根本教义。佛法就是讲一切法的道理,“一切”当然包括世间法和出世间法。“性空”不是没有的意思,而是说诸法的自性本来是空。“性空”不是死的空无所有,而是活生生的空无所有。“缘起”是讲诸法的自性本来是空的道理。“缘起性空”是讲诸法的自性空与功能不灭的关系。“一切唯心造”,说明诸法的自性与功能的关系。“缘起性空”是佛法的根本原理,“一切唯心造”是佛法的根本教义也是“缘起性空”的具体体现之一。佛法就是讲一切法的道理,“一切”当然包括宇宙人生及思想哲学等。“一切法中佛法是最究竟圆满的教示”,佛法中包含宇宙人生及思想哲学的道理。

六、政治思想

初期佛教在政治方面表现较为温和,没有直接介入政治或社会运动的主张或行动,更没有把信仰的直接转化为对社会的暴力冲突中,尽管印度社会的各个阶层在宗教信仰上有着极大的差异和不同。但在佛陀教导下

以上是关于初期佛教(初期佛教的梵思想pdf)的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:初期佛教(初期佛教的梵思想pdf);本文链接:http://www.fzby666.com/changs/222610.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 初期大乘佛法的起源和发展;初期大乘佛法的起源和发展历程 2025-02-28

- 初学藏传佛教从哪入手 - 初学藏传佛教从哪入手好 2025-02-28

- 初学者认识佛教看什么书、认识佛教的书 2025-02-28

- 初学者怎样学佛教知识好 初学者怎么学佛 2025-02-28

- 初学者怎么练佛法;初学佛法的人怎样修学 2025-02-28

- 初学者怎么学大乘佛法;大乘佛教怎么修行 2025-02-28

- 初学者怎么学习佛教(初学佛的人应该怎么做) 2025-02-28

- 初学者学习佛教怎么学,初学佛教应该从何入门 2025-02-28

- 初学者如何学佛 初学者怎样学佛 2025-02-28

- 初学者入佛门知识,入门佛教 2025-02-28