佛教里的五时,佛教里的五时是什么

- 佛学常识-自在佛学知识网

- 2025-02-20 13:12

- 自在佛学知识网

佛教里的五时,佛教里的五时是什么 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,佛教里的五时,佛教里的五时是什么是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

佛教传入中国后,对我国古代哲学、宗教、文学、艺术、音乐、雕刻以至生活方式都产生了深远的影响。而佛教传入中国后,被我国文化融合,也形成独特的佛教理论“五时”。那么,佛教里的五时究竟是什么?

一、五时说法出自《大般若经》的“无量寿佛说五时八地”章。在佛教中,五时是指释迦牟尼佛在世时,根据不同的历史时期和众生根器,而宣讲的五种佛法。

二、第一时是“鹿苑时”,佛陀在王舍城外的大鹿苑中,为初发心菩萨和出家二众弟子说阿含教法,其中包括十二因缘、四谛、缘起等。这个时期的佛法主要强调出世间法,教导众生解脱生死的方法。

三、第二时是“方等时”,佛陀在王舍城外的鹫峰山等处,为修习大乘经典的天人及阿罗汉说“方等经”(也称“大乘经”)。其中包括十二因缘、“般若”及三法印等。“方等经”不仅教人修出世间的法,还注重人世间的道德修养,引导人们放下屠刀,慈悲为怀,解脱自我,拯救众生。这个时期的佛法已经开始注重世间法和出世间法的融合。

四、第三时是“般若时”,这是大乘佛教中的初期化导时代。在这一时期,佛陀开始提倡大乘般若经,注重以般若智慧来观察世间一切事物都是虚妄不实的,教导人们要放下执着,以无我、无相、无愿的观念来修行。这个时期的佛法强调智慧的修习,教导人们从内心深处寻找解脱之道。

五、第四时是“法华涅槃时”,这是大乘佛教的成熟期。在这一时期,佛陀开始提倡《法华经》和《涅槃经》,强调一切众生皆可成佛,消除人们对生死轮回的恐惧和执着。这个时期的佛法强调众生平等,人人皆可成佛,教导人们要放下自我,融入大众,奉献社会。

六、第五时则是佛教在我国传播后的特殊时期——“三阶教化”,这一时期强调不同的众生在不同的时期内需要不同的教导方式,不同根性的众生需要不同的法门。这包括初级根性的众生需要接触清净的小乘法门,中级根性的众生需要接触清净的大乘法门;而高级根性的众生则需要接触适合弘扬自己宗派的大乘经典或专修专念自己的阿弥陀佛佛号等方法来帮助他人脱离苦海。同时也有指出一切方法都需要“从我修行,向佛境界”而到达圆满果位的目的地这一重点。

“五时”是佛教对中国文化融合后形成的独特理论。它不仅注重出世间法的修行,也注重世间法的道德修养;不仅强调智慧的修习,也强调众生平等,人人皆可成佛的理念。在当今社会,我们更应该以开放的心态去理解和接纳佛教的智慧,以慈悲和智慧来面对生活中的种种挑战和困难。

以上是对佛教里的五时的一些基本阐述和观点,希望能对大家有所启发和帮助。

以上是关于佛教里的五时,佛教里的五时是什么的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:佛教里的五时,佛教里的五时是什么;本文链接:http://www.fzby666.com/changs/219593.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

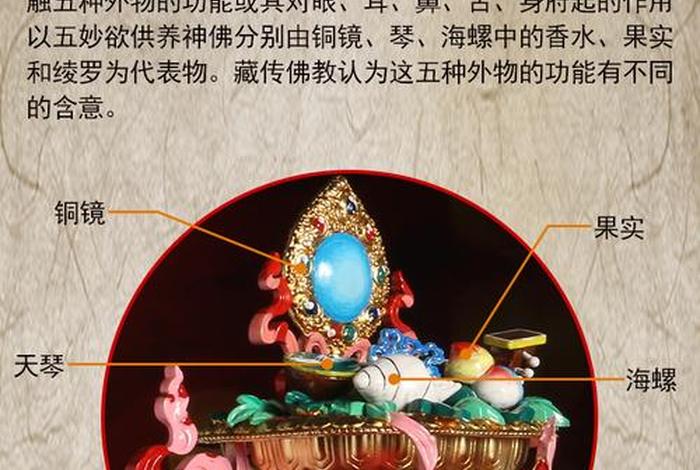

- 佛教里的五欲是什么 佛教五欲五毒 2025-02-20

- 佛教里的五方佛是哪几尊(五方佛是哪五尊佛?) 2025-02-20

- 佛教里的三门 - 佛教所说的三门 2025-02-20

- 佛教里的三身四智什么意思 - 佛教里的三身是什么意思啊 2025-02-20

- 佛教里的三皈依是什么意思? 佛教中的三皈依 2025-02-20

- 佛教里的三法印是什么;佛学里的三法印指的是什么 2025-02-20

- 佛教里的三有指什么(佛教中的三有指什么) 2025-02-20

- 佛教里的三尸神是什么,佛教对三尸神的解释 2025-02-20

- 佛教里的一些知识有哪些 - 佛教里的一些知识有哪些呢 2025-02-20

- 佛教里的一些知识是什么 - 佛教的基本知识问答 2025-02-20