佛教讲人有几识 - 佛教解释人

- 佛学常识-自在佛学知识网

- 2025-02-18 05:48

- 自在佛学知识网

佛教讲人有几识 - 佛教解释人 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,佛教讲人有几识 - 佛教解释人是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

一、佛教中的“识”

在佛教中,“识”是一个非常重要的概念。它指的是人们对世界的认知和感知方式。佛教认为,人的内心有六种不同的“识”,这些“识”分别负责不同的感知和认知功能。

1. 眼识

眼识是人们对视觉世界的感知。它通过眼睛接收光线,并将这些信息传递给大脑进行处理。眼识的正常运作需要眼睛和视觉神经系统的健康。

2. 耳识

耳识是人们对听觉世界的感知。它通过耳朵接收声音,并将这些信息传递给大脑进行处理。耳识的正常运作需要耳朵和听觉神经系统的健康。

3. 鼻识

鼻识是人们对嗅觉世界的感知。它通过鼻子接收气味,并将这些信息传递给大脑进行处理。鼻识的正常运作需要鼻子和嗅觉神经系统的健康。

4. 舌识

舌识是人们对味觉世界的感知。它通过舌头接收食物的味道,并将这些信息传递给大脑进行处理。舌识的正常运作需要舌头和味觉神经系统的健康。

5. 身识

身识是人们对触觉世界的感知。它通过身体接收触觉信息,并将这些信息传递给大脑进行处理。身识的正常运作需要皮肤和触觉神经系统的健康。

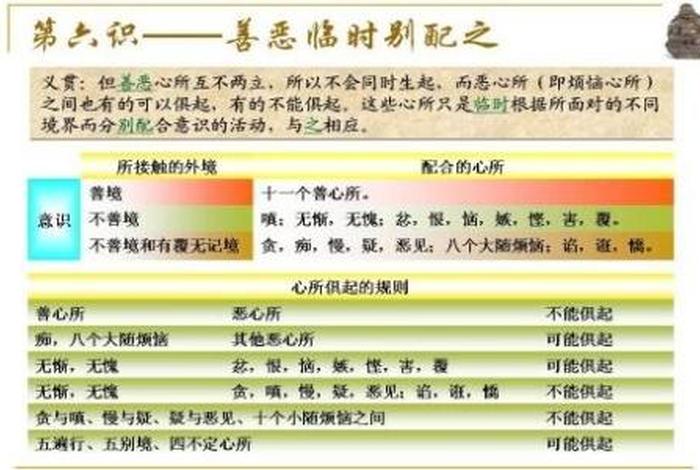

6. 意识

意识是人们对世界的综合感知和认知。它是前五种识的综合体现,负责处理大脑接收到的所有信息,并产生相应的意识和思维活动。意识的正常运作需要整个神经系统的健康。

二、佛教对“识”的哲学思考

佛教对“识”的哲学思考非常深入。它认为,“识”不仅是人们对世界的感知方式,更是人们内心的认知结构和思维模式。佛教强调通过修心养性来达到对世界的正确认知。

1. 众生皆有佛性

佛教认为,众生皆有佛性,只是被无明所覆盖。通过修心养性,人们可以消除无明,达到对世界的正确认知。这种正确认知不仅是对外在世界的感知,更是对内心世界的觉知和领悟。

2. 知行合一

佛教强调知行合一的重要性。知识只有通过实践才能得到验证和巩固。佛教鼓励人们在修心养性的过程中,不断将所学知识付诸实践,通过实践来检验和深化自己的认知。

3. 悟后起修

佛教认为,只有在领悟了佛法真谛之后,才能真正开始修行。这种领悟不仅是对佛法的理性认识,更是对佛法的情感体验和内心觉悟。只有达到了这种境界,才能真正做到知行合一,实现对世界的正确认知。

三、佛教实践中的“识”

在佛教实践中,“识”也扮演着非常重要的角色。通过修心养性,人们可以培养自己的“识”力,增强对世界的感知能力和认知能力。这种“识”力的培养不仅有助于个人修行,更有助于社会和谐与家庭和睦。

1. 培养正念

正念是佛教中非常重要的概念之一。它指的是对当下身心的觉知和关注。通过培养正念,人们可以增强自己的“识”力,更好地感知和认知世界。正念也有助于减少内心的烦恼和焦虑,提升个人的心理健康。

2. 实践禅定

禅定是佛教中一种非常重要的修行方法。通过禅定练习,人们可以提升自己的“识”力,增强对世界的感知能力和认知能力。禅定也有助于减少外界的干扰和内心的杂念,有助于个人修心和养性。

3. 领悟佛法真谛

领悟佛法真谛是实现对世界正确认知的关键所在。通过学习和领悟佛法中的“识”的相关内容,如五蕴、八识等概念,人们可以深化自己的认知结构,提升对世界的感知能力和认知能力。领悟佛法真谛也有助于减少无明和愚痴等负面情绪的影响,有助于个人修心和养性。

以上是关于佛教讲人有几识 - 佛教解释人的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:佛教讲人有几识 - 佛教解释人;本文链接:http://www.fzby666.com/changs/218663.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 佛教讲人死前的征兆;佛临死前说 2025-02-18

- 佛教讲人心;佛教说人心 2025-02-18

- 佛教讲人与宇宙一体关系,人和宇宙的关系 2025-02-18

- 佛教讲些什么 - 佛教里的究竟 2025-02-18

- 佛教讲五蕴皆空 - 五蕴皆空? 2025-02-18

- 佛教讲五素吗、佛教指的五荤是哪五荤 2025-02-18

- 佛教讲五明是什么、佛教讲五明哪几个 2025-02-18

- 佛教讲了什么学、佛教都学什么 2025-02-18

- 佛教讲义 - 佛教讲解 2025-02-18

- 佛教讲义 - 佛教讲义用纸制的好还是电子版的好 2025-02-18