古印度种姓制度的特点,古印度种姓制度的实质

- 佛学常识-自在佛学知识网

- 2023-10-01 23:30

- 自在佛学知识网

古印度种姓制度的特点,古印度种姓制度的实质 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,古印度种姓制度的特点,古印度种姓制度的实质是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

本文主要介绍以下两点: 1、古印度种姓制度的特点 ;2、古印度种姓制度的实质 。

一、古印度种姓制度的特点

希特勒曾经有一个臭名昭著的论点,即雅利安人种族优越论。

非雅利安民族都被他视为下等民族,这其中以犹太民族为最,这显然是典型的种族歧视理念。

然而这还不是最严重的,在古印度有一个流传数千年的种姓制度,不但严格区分人类阶层,而且还凭借所谓的上下之分,将大多数人变成所谓的上等人的“顺民”。

这项制度在古印度是那样的根深蒂固,以至于使得古印度文明之路越走越窄,逐渐走入了一道“窄门”。

古印度

古印度人纯以肤色论尊卑

有“波斯古经”之称的《阿维斯陀》记载,雅利安人起源于俄罗斯南部草原游牧民族。共分为三支,其中一支进入以伊朗为中心的中东地区。大约公元1200年左右,雅利安人翻越兴都库什山口进入古印度。

这些以游牧为主、过着军事民主制生活的雅利安人,实际上是极其好战的。一到古印度平原,他们就战力全开,与当地的原著民达罗毗荼人进行了长期的争战,最终是野性十足的雅利安人占据了上风。

他们把达罗毗荼人驱赶为奴隶,很是不屑地称他们为“达萨”,意思是黑皮肤的人,古印度最初的种姓区别就此诞生。

种姓一词的梵文Varna音译是“瓦尔那”,原意为“色”,主要指皮肤的颜色。

古印度

从那时开始的“瓦尔那”制度,现在则统称为种姓制度,其核心就在于以肤色的深浅和不同来划分人的地位。最初定性时只有两类人群:雅利安人皮肤白皙,定性为高等种姓,称为“雅利安瓦尔那”。

被征服的达罗毗荼人肤色黝黑,则被视作卑贱种姓,称为“达萨瓦尔那”。时代变化,各种复杂情况耦合之下,古印度雅利安人内部出现以职业分工为标志的种姓分化,逐步分化为上中下三个种姓。

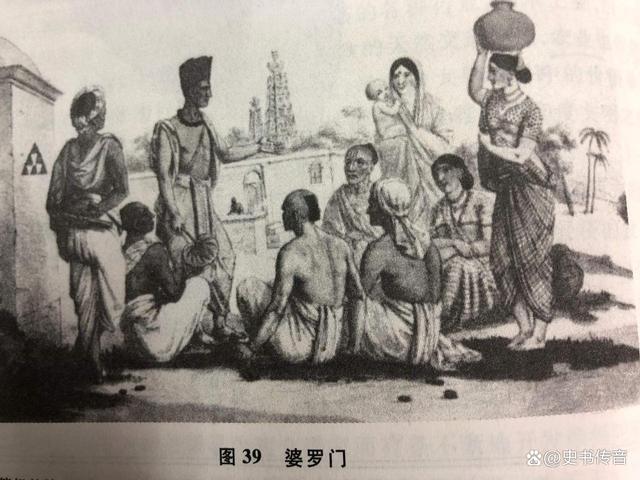

位置最高的是执掌宗教事务的僧侣贵族,被称作“婆罗门”;其次是执掌行政事务与军事权力的世俗贵族,被称作“刹帝利”。

第三是从事各种生产活动的平民,被称作“吠舍”。而最后一个,则是被征服的原土著居民“达萨”,当然此时已被称为“首陀罗”。前三个种姓都是从雅利安人中分化出来的,实际上他们本应属于同一种族,并信奉同一种宗教。

古印度

因而他们的孩子在到达一定年龄后,都要按宗教传统举行一种名为“再生礼”的宗教仪式,以此获得宗教和精神意义上的“再生”,于是前三个种族又称为“再生族”。

首陀罗大都属于被征服的异族,信奉不同的宗教,因此被排除在“再生族”之外,被认为是“宗教不救的人”,他们只能从事最低贱的工作。

为了将这种阶级分化固定,以便于最上层的婆罗门和刹帝利更好地掌握和传承权利,古印度人进一步通过宗教,对种族制度瓦尔那进行了神化。

据古印度文献《梨俱吠陀》记载,四个瓦尔那是由于吠陀诸神分割一个原始巨人时,由其身体的不同部分产生的。

巨人的大嘴变成了婆罗门,巨人的双臂变成刹帝利,而双腿成为吠舍,巨人的双脚则变成首陀罗。

种姓

婆罗门四大种姓的地位,就由这种自上而下的肢体位置,自然而然地确定了。还有一类被排除在四大种姓外的人,他们被命名为“哈里真”。

这类人多从事扫地、扫厕所、处理动物尸体等工作,由于工作内容都是那些最肮脏、低下、最受歧视,因而被认为“不干净”、“污浊”,他们后来还被称为“第五种姓”。

由此,工作内容是干净还是肮脏也成为了种姓之间的一个区分界线。为了建立和维护种姓社会的秩序,巩固自己的神圣地位,婆罗门为每个种姓规定了不同的地位、权利、义务、社会职责与生活规范,这称之为“法”。

婆罗门编纂了许多典籍来论述这些“法”,其中最为有名的是《摩奴法典》。

古印度

人与人之间却有无法逾越的界线

勇猛的雅利安人在南亚次大陆不断地驰骋、征服,随着地域范围的扩大,属于他们的管理体制的种姓制度也逐渐发生变化,到孔雀王朝时达到成熟阶段,并趋于严峻。

这个时期及其前后编纂成的法经、法典,特别是《摩奴法典》及大量的条文对种姓制度作了极为详尽的规定。

按照规定,他们在政治、经济、社会、宗教上的权利和义务不同,并有严格的区别,很难越雷池一步。

到中世纪时,吠舍和首陀罗两大种姓因为不断的分化、繁衍,进而派生出许多亚种姓,并进而演变出各自的道德法规和风俗习惯,但无论如何,种姓制度本身的特征却一直未变。

古印度

种姓职业世袭制是最大的特点,四大种姓必须按照他们所信奉的神的旨意从事各自的职业,不得随意改变。

后来又出演变出一些新规,那就是高种姓出身的人由于“贫困”可以从事低级种姓的职业,但低级种姓的人从事高级种姓的职业是绝对禁止的。

甚至有这样的要求:“出身低贱的人由于贪婪而从事高贵种姓的职业为生,国王应立即剥夺其一切所有,并处以流放。”

反正就是一句话,高种姓就要高高在上,低种姓必须臣服在下,不允许翻身。

为了实现这一点,古印度人还通过规范婚姻制度,将它最大化地固定下来。种姓制度规定,必须实行同种姓内婚制,即“对于再生人之男,首先须与同种姓之妇结婚。”

古印度

当然,后来因为人口增长以及大城市的出现,混血也就成为必然。于是又规定了“顺婚”制,即高种姓之男在一定条件下,可以娶低种姓之女。但是“逆婚”是绝对禁止的,即低种姓之男绝对不允许娶高种姓之女。

也就是说,婆罗门、刹帝利、吠舍这三大种姓,是绝对不允许嫁首陀罗的。在家产分配上,不同种姓的妻子所生的孩子也显出不同的待遇:“婆罗门取得其余财产的三份;刹帝利妇女之子取得两份;吠舍之子一份半;首陀罗之子只一份”。

各种姓在法律面前极不平等,在再生人与非再生人之间的区分极为严格。最根本的一点就是,不同种姓犯相同的罪,处罚却不同。“刹帝利辱骂婆罗门应处一百钵那罚金;吠舍处一百五十或两百;首陀罗处体刑。”

“婆罗门辱骂武士种姓的人处五十钵那罚金;辱骂商人种姓处二十五;辱骂首陀罗处二十。”

古印度

法律中处处体现着对高种姓的保护,而对低种姓不仅无保护而且极其残忍。

在法律中杀死婆罗门被规定为最大罪恶,而杀死一个首陀罗和故意杀害一只猫、鼠、青蛙等小动物罪恶相同。

仅从这一规定,就可见等级之森严,上下差异之明显。而被命名为“哈里真”的不可接触者,受到的不人道待遇更是让人发指。他们不能住在村里,只能单独住在远离村庄的地方。

根据古印度教经典,他们身上需要佩带不可接触的标志,只能吃最脏的食物,包括高等种姓的剩饭。“哈里真”只能戴铁制首饰,他们不能饮用高等种姓井里的水,不能进庙宇。

“哈里真”只有为高等种姓提供体力劳动时,才被允许进入高种姓的居住区,但是还必须在脖子上挂一个铃铛,以便警示高种姓的人及时避让。由此可见,种姓制度可谓世界上最森严、最落后、最不平等的社会制度。

古印度

三千年枷锁恶果累累

在古印度文明发展史中,长期存在的种姓制度逐步显现出顽固、腐朽的本质。

严格的等级性、严酷的封闭性,以及令人发指的守旧性,都极大地限制了人与人之间的社会交往,并且最大化地束缚了人们的思想和个性,对社会生机起着僵化、窒息作用。

种姓制度中所谓的纯洁与“污浊”截然相对立的观念,不但毒害了所有古印度人的本应美好的心灵,同时更为严峻的是,造成了人与人之间严重的排斥心理。

所有人被人为地分成三六九等,而且还有各种限制,整个古印度民族的内聚力根本无法凝聚,也就难以形成共同的民族意识。

古印度

所以,古印度历史上不断出现被外族入侵而败退的现象,正是这种阶级对立造成的后果,他们在面临外敌入侵时,根本无法组织起强有力的抵御外侮的力量。

种姓观念和种姓关系还严重影响了古印度社会经济的发展,由于种姓制度的限制,一般人对职业无权挑选。

而且种姓的背景十分重要,世代所传的职业不得随意更改。这样一来,便束缚了一个人的积极性和聪明才干的充分发挥。致使很大一部分人失去了奋勇前进的积极性,社会经济进步的内生动力极为缺乏。

种姓制度对于教育和卫生事业的恶劣影响更是无处不在,古印度各地不仅有各种种姓文化协会,还有许多种姓大学,甚至有的大学中各系分别由不同的种姓把持。

古印度

种姓制度实行的种姓内婚制,使得古印度青年择偶的范围十分狭小。

特别是在农村更是如此,以至于不断出现近亲结婚现象,致使古印度畸形儿出生率极高,极大地影响了古印度人口的素质。

几千年来,印度种姓制度根深蒂固,再加上各种矛盾错综复杂,想要彻底解决它,必须经过长期艰苦的努力,还要付出巨大代价,才有可能实现。

二、古印度种姓制度的实质

种姓制度的本质是一种不平等的阶级制度。种姓制度以统治阶级为中心,划分了许多以专业为基础的内婚群体,即种姓。不同的种姓根据不同的地区分为许多种姓。这些亚种姓根据不同的定居点划分为许多定居点种姓。这些定居种姓最终被划分为具有不同婚外恋制度的宗族。

种姓制度以统治阶级为中心,划分了许多以专业为基础的内婚群体,即种姓。不同的种姓根据不同的地区分为许多种姓。这些亚种姓根据不同的定居点划分为许多定居点种姓。这些定居种姓最终被划分为具有不同婚外恋制度的宗族。通过这种方式,他们一层一层地联系在一起,并融入了一套分散在印度次大陆的社会体系。

因此,种姓制度覆盖了印度社会的绝大多数群体,与印度的社会制度、宇宙学、宗教和人际关系密切相关。可以说,它是传统印度最重要的社会制度和规范。在种姓制度下,古代印第安人被分为四个种姓:婆罗门、沙蒂利、维沙和苏达拉。婆罗门是祭司贵族。

它主要掌握神权,占卜灾难和祝福,垄断文化和报道农业季节,在社会中具有最高地位。查迪利是雅利安人的军事贵族,包括国王以下的各级官员,他们掌握了除神权以外的所有国家权力。苏达拉指的是失去土地的自由人和被征服的达拉皮塔人,他们实际上是奴隶。

以上是关于古印度种姓制度的特点,古印度种姓制度的实质的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:古印度种姓制度的特点,古印度种姓制度的实质;本文链接:http://www.fzby666.com/changs/196975.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 古印度知识点总结 - 古印度知识结构图 2025-06-19

- 古印度的佛教经书、印度佛教经文 2025-06-19

- 古印度的佛教知识是什么、古印度佛教的起源历史 2025-06-19

- 古印度的佛学(古印度佛学院) 2025-06-19

- 古印度文明知识点总结 - 古印度文明有哪些成果 2025-06-19

- 古印度文化的深度解析 印度古典文化 2025-06-19

- 古印度哲学知识的起源(古印度哲学知识的起源是什么) 2025-06-19

- 古印度佛教造像的规则;古印度佛教造像的规制 2025-06-19

- 古印度佛教绘画图;古印度佛教绘画图片 2025-06-19

- 古印度佛教的意义(古印度佛教的意义和价值) 2025-06-19