「陆修静」陆修静与东林寺

- 佛教故事-自在佛学知识网

- 2023-08-14 04:22

- 自在佛学知识网

「陆修静」陆修静与东林寺 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「陆修静」陆修静与东林寺是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:陆修静与东林寺

说起陆修静与东林寺的因缘。实在是一段千古奇谈。

当年慧远大师居东林。三十年“影不出山。迹不入俗”。送客从不过虎溪。只要跨过虎溪。山中的老虎就会大吼。他与同样隐居庐山的陶渊明十分有缘。二人过从甚密。往往畅谈竟日。在太虚观(陆逝后称“

佛教五祖和六祖的故事

简寂观”)讲道的陆修静。不时前来拜访大师讨论《易》理。某日。三人聚在一起。彼此非常投契。谈兴正浓处。不知不觉已日薄西山。远公大师只得送二人出寺。此时。三人意犹未尽。边走边谈。寺内到寺外。从薄暮笼罩直谈到月出东山。竟然没人发觉已跨过了虎溪。酣畅淋漓之际。身旁猛然传来一声虎啸。一行人这才如梦初醒。会心大笑。

「陆修静」陆修静与东林寺

刘旦宅虎溪三笑图

这即是为世人津津乐道的“虎溪三笑”故事由来。

据载。“虎溪三笑”的故事最初出自晋周景式的《庐山记》。宋人陈舜俞(?—1075)的《庐山记》中有更详细的记载。其文曰:

昔远师送客过此。虎辄号鸣。故名焉。时陶元亮居栗里山南。陆修静亦有道之士。远师尝送此二人。与语道合。不觉过之。因相与大笑。今世传《三笑图》。盖起于此。

「陆修静」陆修静与东林寺

陆修静(406年-477年)是吴兴人(今浙江湖州)。三国时吴国重臣陆凯的后裔。出身于簪缨世族的陆修静少宗儒学。旁究象纬;长大后隐于云梦山。精研道门教法;曾游历峨眉、罗浮等道教胜地求道。广搜道书。陆修静首次受到统治者的重视。是在南朝元嘉末年(453年)。他因市药至京城。宋文帝命人延请其留在京城讲道。太后王氏慕其声名。躬亲问道。执门徒之礼。陆修静讲理说法。孜孜诱劝。不舍昼夜。不久。发生“太初之难”。宋文帝的太子刘劭杀父弑君。自立为帝。改元太初。但在位仅三

佛教故事一年有几季

个月。刘劭即被率兵讨逆的武陵王刘骏击溃。兵败被俘杀。陆修静于是避乱南游。于庐山构造精庐。隐居数年。但声名远播。其以太虚观为大本营研经传道授徒长达7年之久。为

佛教故事观音出世

刘宋天师道势力的发展和影响作出了极大贡献。作为道教的一代宗师。陆修静一生献身道教。致力于道教改革。在道教史上占有举足轻重的地位。逝后被封为“丹元真人”。诏谥“简寂”。

「陆修静」陆修静与东林寺

南宋佚名虎溪三笑图

南北朝以来。儒释道交流密切频繁。三教合流互渗逐渐成为时代风尚。唐宋以来“虎溪三笑”更为脍炙人口。时常出现在文人墨客的笔下。苏轼有诗曰:

我从庐山来。目送孤飞云。

路逢陆道士。知是千岁人。

试问当时友。虎溪已埃尘。

似闻佚老堂。

佛教传承的真实故事

知是几世孙。能为五字诗。仍戴漉酒巾。

人呼小靖节。自号葛天民。

据考证。五代后蜀有大量的画家画过“虎溪三笑图”及与故事相关的画作。如五代后蜀的孙知微画有《慧远送陆道士图》。北宋《宣和画谱》中记载后蜀丘文播画有《三笑图》。后蜀的石恪也画有《三笑图》。

作为释、道、儒的代表人物。慧远大师、陆修静和陶渊明。应了时代融合三教的需要。自然而然产生了某种关联。

「陆修静」陆修静与东林寺

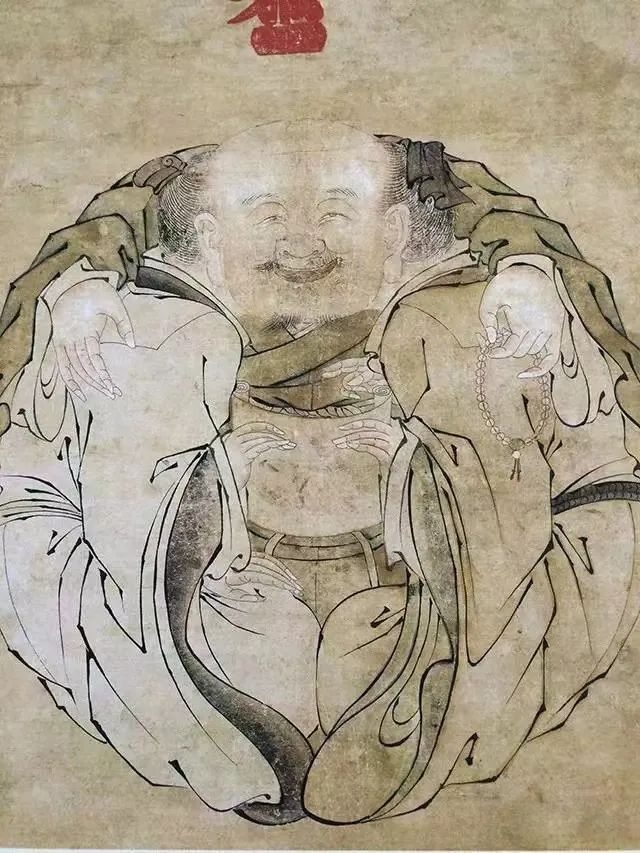

明代朱见深作《一团和气图》

藏于北京故宫博物院

“虎溪三笑”的故事影响极其深远。已成为倡导三教合流的标志。直至明朝成化年间。成化帝朱见深创作了《一团和气图》。书写“御制《一团和气图》赞”。并自言创作所本“虎溪三笑”的故事。赞中有云:谈笑有仪。俯仰不愧。合三人以为一。达一心之无二。忘彼此之是非。蔼一团之和气。噫!和以召和。明良其类。以此同事事必成。以此建功功必备。

现如今。沿着祖庭正山门九龙壁的外侧。青石板铺就的窄窄步道蜿蜒向前。有一处“三笑园”。即是为纪念“虎溪三笑”而造。

「陆修静」陆修静与东林寺

在靠溪边的如茵草地上。赫然而立一组三人铜雕。这三人虽然神态各异。但无不敞开胸襟、开怀大笑。其中著僧袍为慧远大师。蹑道履者为陆修静。戴儒巾则即陶渊明。他们身后是一只蹲伏的斑斓猛虎。身躯雄壮威武。呈嘶吼状。

在这组铜雕方案设计之初。僧团负责相关决策的法师们对三人的造型神态也因不同的理解而进行了讨论。一方建议塑成端严稳重、威中带笑的神态。以符合比丘的威仪形象;另一方则支持现在这样自由不拘、开怀大笑之状。在双

佛教冥报故事视频

方支持人数相当的情况下。大和尚投票给了后者。和尚说。在三人相谈甚欢忘乎所以之时。一声虎啸三人忽地回到当下。觉而会意大笑的瞬间。正是真实而不造做的自性流露。是没有一丝虚伪克制的。是与周围自然环境草木花卉融为一体的。这既是佛法舍妄归真、彻见佛性、依正不二的表达。也符合魏晋时期开放自由之风的历史境况。所以我们今天才看到了这样一组雕塑。让人身处一旁不由地融入其中。分享到那份真实的喜悦。

「陆修静」陆修静与东林寺

再往前。则是一座“三笑亭”。有楹联曰:桥跨虎溪三人三笑语。莲开僧舍一叶一如来。亭内有“三笑碑”。碑题“三笑图赞”:

彼三士者。得意忘言。

庐胡一笑。其乐也天。

嗟此小童。麋鹿狙猿。

尔各何知。亦复粲然。

万生纷纶。何鄙何妍。

各笑其笑。未知孰贤。

钤印:眉阳苏轼

「陆修静」陆修静与东林寺

此举也恰好反映了净土毫无拣择、兼容并蓄的大乘思想:无论士庶皆可修行念佛法门。同入阿弥陀佛大悲愿海。

原文出处:https://fo.china.com/fostory/20001207/20221012/25675737_all.html#page_(*)

以上是关于「陆修静」陆修静与东林寺的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「陆修静」陆修静与东林寺;本文链接:http://www.fzby666.com/gus/40484.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 转轮圣王-转轮圣王出家求道缘 2024-04-23

- 文化-随心满愿 2024-04-23

- 明道-明道疗心病 2024-04-23

- 大蛇-护心勿瞋 2024-04-23

- 释迦牟尼-王家守池人花散佛缘 2024-04-23

- 文化-不肯脱帽听法的国王 2024-04-23

- 力士-佛垂钵涅盘度五百力士 2024-04-23

- 正念-正念敬佛功德胜 2024-04-23

- 文化-神医耆婆未请盘特比丘缘 2024-04-23

- 文化-功德意供养塔升天缘 2024-04-23