「释迦牟尼」释迦牟尼佛的十大弟子

- 佛学常识-自在佛学知识网

- 2023-08-10 08:49

- 自在佛学知识网

「释迦牟尼」释迦牟尼佛的十大弟子 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「释迦牟尼」释迦牟尼佛的十大弟子是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:释迦牟尼佛的十大弟子

释迦牟尼佛的十大弟子

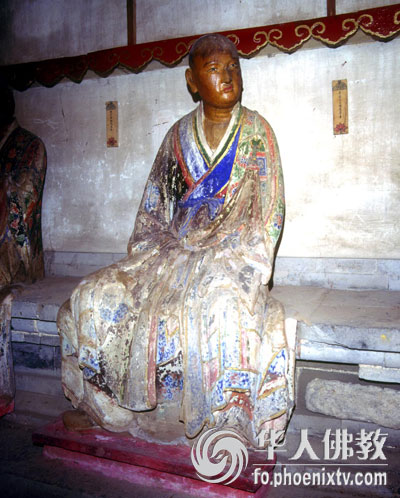

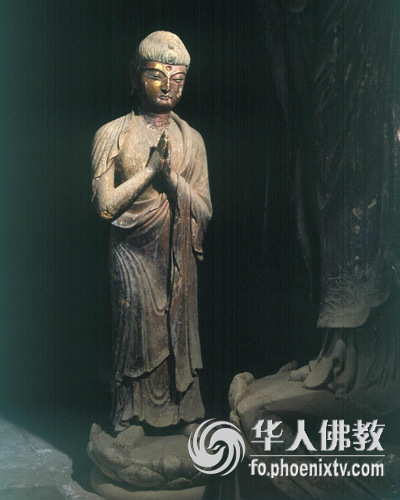

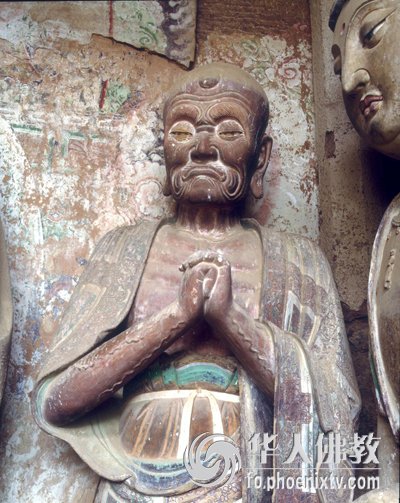

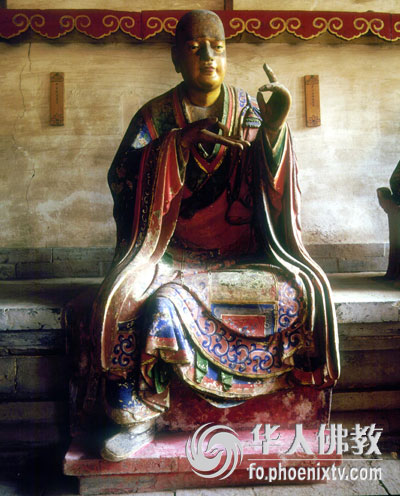

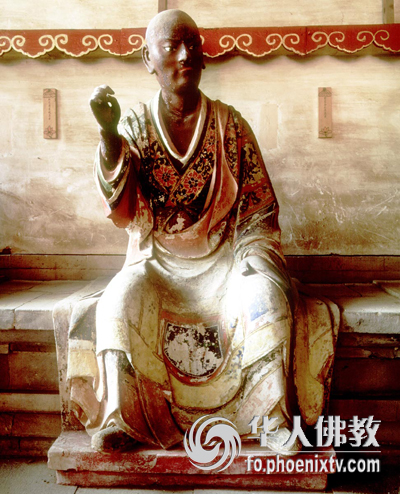

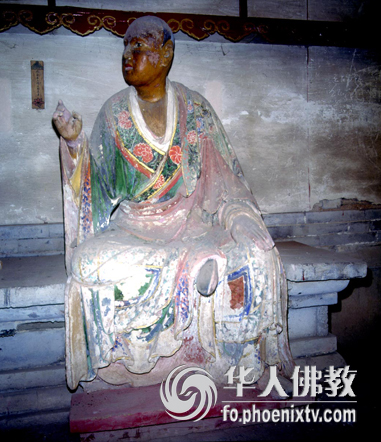

十大弟子是释迦牟尼佛在世时常随释尊说法度生的10位着名出家弟子。他们是:舍利弗、目犍连、阿那律、阿难陀、罗睺罗、摩诃迦叶、迦旃延、富楼那、优婆离、须菩提。这10位弟子都证得了阿罗汉果。形象都是方袍圆领的僧侣模样。他们通常供奉在佛寺大雄宝殿内东西两侧。拱卫应身佛释迦牟尼佛。下面对这十位佛弟子一一进行介绍。 舍利弗——智慧第一 舍利弗是梵语′Sāriptra的音译。又称舍利子。出生于王舍城附近一个婆罗门教家庭。父亲是婆罗门教的大学者。因自幼受家庭熏陶。他对婆罗门教十分精通。长大后他与其亲友。也就是后来同他一起出家的道友目犍连志同道合。一起在乡里传道授业。各自拥有数千门徒。一次他与目犍连外出旅行。路遇释尊的弟子马胜比丘。闻说“诸法因缘生。诸法因缘灭。我佛大沙门。常作如是说”之偈。产生了对佛教的信仰。不久。便率众弟子皈依了佛教。舍利弗未出家时已是很有名望的婆罗门教学者。他的出家使当时佛陀的声望与威德大大增强。舍利弗皈依佛陀后。“持戒多闻。少欲知足。正念正受。捷疾智慧……”。深受佛陀称赞。他有很多的美德。其中尤以智慧渊深广大而着称。佛经中称他“智慧无穷。决了诸疑。辅翼圣化。聪明圣众”。所以在佛弟子中有“智慧第一”的称号。 舍利弗跟随佛陀达40余年。辅助佛陀弘法度生。对佛陀教法的传播与发展作出了巨大的贡献。最后。他不忍看到恩师佛陀涅盘。请求先佛入灭。得到了佛陀的允许。入灭时。他回到阔别多年的故乡。同他的80老母见了最后一面。并为故乡人民作了最后一次说法。然后安祥进入涅盘。他的这一举动反映了佛教也是重视人间骨肉亲情的。 目犍连——神通第一

舍利弗是梵语′Sāriptra的音译。又称舍利子。出生于王舍城附近一个婆罗门教家庭。父亲是婆罗门教的大学者。因自幼受家庭熏陶。他对婆罗门教十分精通。长大后他与其亲友。也就是后来同他一起出家的道友目犍连志同道合。一起在乡里传道授业。各自拥有数千门徒。一次他与目犍连外出旅行。路遇释尊的弟子马胜比丘。闻说“诸法因缘生。诸法因缘灭。我佛大沙门。常作如是说”之偈。产生了对佛教的信仰。不久。便率众弟子皈依了佛教。舍利弗未出家时已是很有名望的婆罗门教学者。他的出家使当时佛陀的声望与威德大大增强。舍利弗皈依佛陀后。“持戒多闻。少欲知足。正念正受。捷疾智慧……”。深受佛陀称赞。他有很多的美德。其中尤以智慧渊深广大而着称。佛经中称他“智慧无穷。决了诸疑。辅翼圣化。聪明圣众”。所以在佛弟子中有“智慧第一”的称号。 舍利弗跟随佛陀达40余年。辅助佛陀弘法度生。对佛陀教法的传播与发展作出了巨大的贡献。最后。他不忍看到恩师佛陀涅盘。请求先佛入灭。得到了佛陀的允许。入灭时。他回到阔别多年的故乡。同他的80老母见了最后一面。并为故乡人民作了最后一次说法。然后安祥进入涅盘。他的这一举动反映了佛教也是重视人间骨肉亲情的。 目犍连——神通第一 目犍连是梵语Mahāmaudgalyāna的音译。又称“摩诃目犍连”、“大目犍连”、“目连”等名。他出家前与舍利弗同学婆罗门教。交往甚密。后遇马胜比丘而一同皈依佛陀。目犍连出家后。刻苦修行。修得非凡的神通本领。他曾以神通力量识破了莲花色女的诱惑。得到了佛陀的极大嘉许。他也因此在佛弟子中得到“神通第一”的称号。目犍连积极地辅助佛陀弘法度生。是佛陀一生弘法的重要助手。因此。佛陀称他与舍利弗为其弟子中的“双贤”。佛陀曾说:“此二人当于我弟子中最为上首。智慧无量。神足第一。” 目犍连还是佛教里重孝道的典范。据《目连救母经》记载。目犍连曾以神通力量。得知其生母因生前造大恶业堕入地狱。受大苦难。而求助佛陀。佛陀告诉他在农历七月十五日这天。以百味饮食置盂兰盆中。供养出家僧众。目犍连依此而作。终使其母得救。后世依此方法为亡灵超度。并形成“盂兰盆会”节日。千百年来这一节日在佛教及世俗社会里盛行不衰。目犍连也因此驰名古今。 阿那律——天眼第一

目犍连是梵语Mahāmaudgalyāna的音译。又称“摩诃目犍连”、“大目犍连”、“目连”等名。他出家前与舍利弗同学婆罗门教。交往甚密。后遇马胜比丘而一同皈依佛陀。目犍连出家后。刻苦修行。修得非凡的神通本领。他曾以神通力量识破了莲花色女的诱惑。得到了佛陀的极大嘉许。他也因此在佛弟子中得到“神通第一”的称号。目犍连积极地辅助佛陀弘法度生。是佛陀一生弘法的重要助手。因此。佛陀称他与舍利弗为其弟子中的“双贤”。佛陀曾说:“此二人当于我弟子中最为上首。智慧无量。神足第一。” 目犍连还是佛教里重孝道的典范。据《目连救母经》记载。目犍连曾以神通力量。得知其生母因生前造大恶业堕入地狱。受大苦难。而求助佛陀。佛陀告诉他在农历七月十五日这天。以百味饮食置盂兰盆中。供养出家僧众。目犍连依此而作。终使其母得救。后世依此方法为亡灵超度。并形成“盂兰盆会”节日。千百年来这一节日在佛教及世俗社会里盛行不衰。目犍连也因此驰名古今。 阿那律——天眼第一 阿那律是梵语Aniruddha的音译。意为“如意”、“无贪”、“无灭如意”。佛经中常称“阿?楼陀”。他是佛陀的堂弟、佛陀叔父甘露饭王(即白饭王)的儿子。佛陀成道6年回到他的家乡迦毗罗卫城弘法时。他随佛陀出家。在佛弟子中他以“天眼第一”着称。他得到这个神通还有一段很不光彩的历史。有一次。阿那律听佛陀说法。因疲倦打起瞌睡。佛陀发觉后。严厉地批评了他。为此。他深感惭愧。发誓从此不再睡觉。精进修道。经七日七夜。他的两眼便熬瞎了。佛陀得知此事。非常怜悯他。就教他修定。他遵照佛的教导。终日不怠。勇猛精进。终于心眼大开。修得天眼通。“见阎浮提。如视掌中庵摩罗果”。 阿那律还具有积极救世的大乘思想。他曾对佛陀说:少欲知足。常行精进。是修道者的必备条件;忘计小我。弘法利生。是佛弟子应尽的职责。他的言行得到了佛陀的极大赞赏。针对他的大乘根机。佛陀还专门为他宣讲了大乘经典《八大人觉经》。为他演说了修大乘行的8件要事。另外。阿那律还参加了佛教第一次佛典结集。也是佛教的重要

阿那律是梵语Aniruddha的音译。意为“如意”、“无贪”、“无灭如意”。佛经中常称“阿?楼陀”。他是佛陀的堂弟、佛陀叔父甘露饭王(即白饭王)的儿子。佛陀成道6年回到他的家乡迦毗罗卫城弘法时。他随佛陀出家。在佛弟子中他以“天眼第一”着称。他得到这个神通还有一段很不光彩的历史。有一次。阿那律听佛陀说法。因疲倦打起瞌睡。佛陀发觉后。严厉地批评了他。为此。他深感惭愧。发誓从此不再睡觉。精进修道。经七日七夜。他的两眼便熬瞎了。佛陀得知此事。非常怜悯他。就教他修定。他遵照佛的教导。终日不怠。勇猛精进。终于心眼大开。修得天眼通。“见阎浮提。如视掌中庵摩罗果”。 阿那律还具有积极救世的大乘思想。他曾对佛陀说:少欲知足。常行精进。是修道者的必备条件;忘计小我。弘法利生。是佛弟子应尽的职责。他的言行得到了佛陀的极大赞赏。针对他的大乘根机。佛陀还专门为他宣讲了大乘经典《八大人觉经》。为他演说了修大乘行的8件要事。另外。阿那律还参加了佛教第一次佛典结集。也是佛教的重要佛学常识100讲

奠基人。 阿难陀——多闻第一 阿难陀为梵语Ananda的音译。简称难陀。意为“庆喜”、“欢喜”。他是提婆达多之弟。甘露饭王之子。是佛陀的堂弟。他幼小时就抱出家之志。曾师事十力迦叶。佛陀55岁时。他皈依佛陀。由于他年轻聪明。又是佛陀的堂弟。出家后便被众弟子推举为佛陀的侍从(侍者)。他专心侍奉佛陀。形影不离。直至佛陀涅盘时止。跟随佛陀前后达25年之久。他长于记忆。凡是佛陀所说教法他都能铭记不忘。在佛陀弟子中数他闻法最多。因此而赢得“多闻第一”的称誉。 佛陀涅盘后。迦叶尊者为保存佛法。召集了4

阿难陀为梵语Ananda的音译。简称难陀。意为“庆喜”、“欢喜”。他是提婆达多之弟。甘露饭王之子。是佛陀的堂弟。他幼小时就抱出家之志。曾师事十力迦叶。佛陀55岁时。他皈依佛陀。由于他年轻聪明。又是佛陀的堂弟。出家后便被众弟子推举为佛陀的侍从(侍者)。他专心侍奉佛陀。形影不离。直至佛陀涅盘时止。跟随佛陀前后达25年之久。他长于记忆。凡是佛陀所说教法他都能铭记不忘。在佛陀弟子中数他闻法最多。因此而赢得“多闻第一”的称誉。 佛陀涅盘后。迦叶尊者为保存佛法。召集了4佛学常识世间八苦解释

99名已证得阿罗汉的佛弟子结集佛法。阿难因未证得圣果被拒绝在外。他为此生大惭愧。便于当夜勇猛精进。终于在一夜之间证得阿罗汉果。加入了结集佛法的队伍。在结集大会上。阿难诵出了包括《四阿含经》、《譬喻经》、《法句经》在内的全部修多罗(修多罗是梵语。意为佛经)圣典。他对佛陀一生言教的结集和后世传播作出了不可磨灭的功绩。 阿难在佛弟子中不仅才华出众。佛学渊博。而且人品也高洁不凡。当他被推为佛陀侍者时。为避免嫌疑。他提出“佛陀的新旧衣服他决不穿”等三个要求。受到佛陀的称赞。他性情温和。待人谦和诚恳。在佛弟子中他的人缘最好。尤其是女众更喜欢与他接近。他曾请示佛陀恩准其姨母波?波提夫人出家。佛教僧团中比丘尼的产生与阿难在佛前奔走呼吁是分不开的。 王舍城结集后。阿难四处弘法。20年后。他接大迦叶尊者之法。成为僧团的领袖。这时他66岁。当活到120岁时。他目睹人世我执深重。不依佛法行事。佛的大弟子又相继离去。于是便决意涅盘。相传在他即将入灭之时。位于印度恒河两岸的摩揭陀与毗舍离两国为争他的舍利。关系骤然变得紧张起来。为了平息这场一触即发的战争。阿难利用神通力量在恒河上空入灭。将身体化作两半。分与两国供奉。一场战火平息于未燃。阿难临涅盘时还为众生着想。正是佛教慈悲精神的体现。 罗睺罗——密行第一 罗睺罗尊者。罗是梵语Rāhula的音译。又译为“罗睺罗”、“罗云”等名。意译“覆障”、“障月”、“执月”等名。他是佛陀的亲生儿子。其母叫耶输陀罗。他7岁时随母见佛。15岁时从舍利弗出家。是佛教僧团中最早出现的沙弥。罗睺罗刚出家时十分顽皮。喜欢打妄语。经过佛陀严格调教后。善根萌发。痛悔前非。从此严持净戒。依教修道。凡是佛教戒律中规定僧侣的“三千威仪”、“八万细行”。他都严格守持。从不放逸违犯。因此在佛弟子中获得“密行第一”的称号。他除守戒严密外。还具有忍辱的美德

罗睺罗尊者。罗是梵语Rāhula的音译。又译为“罗睺罗”、“罗云”等名。意译“覆障”、“障月”、“执月”等名。他是佛陀的亲生儿子。其母叫耶输陀罗。他7岁时随母见佛。15岁时从舍利弗出家。是佛教僧团中最早出现的沙弥。罗睺罗刚出家时十分顽皮。喜欢打妄语。经过佛陀严格调教后。善根萌发。痛悔前非。从此严持净戒。依教修道。凡是佛教戒律中规定僧侣的“三千威仪”、“八万细行”。他都严格守持。从不放逸违犯。因此在佛弟子中获得“密行第一”的称号。他除守戒严密外。还具有忍辱的美德佛学基础 佛教常识

。《大智度论》记载说。有一次。他游方归来。他的宿舍被别的僧侣侵占了。衣钵等物全被扔到了门外。按当时佛律。比丘为大。沙弥为小。沙弥不得与比丘同宿一室。因此。他只能另觅住处。当时外面正下着倾盆大雨。他只好躲到厕所里坐禅。忍受着臭气和雨水的侵袭。又有一次。他外出乞食。路遇一伙歹徒袭击。他被打得遍体鳞伤。但仍不嗔不怒。罗睺罗7岁时曾向佛陀乞遗产。佛陀当时答应留给他“七圣财”。这7种财产是:信、精进、戒、惭愧、闻舍、忍辱、定慧。综观罗睺罗的一生。他严持净戒、忍辱精进。应该说完全继承了佛陀留下的这份遗产。没有辜负佛陀的期望。 摩诃迦叶——头陀第一 摩诃迦叶是梵语Mahāka′syapa的音译。意为“饮光”。是摩揭陀国首都王舍城中的富家子弟。他从小厌离世俗。因父亲逼迫。曾娶临国毗舍离一富豪女妙贤为妻。但是妙贤与他志同道合。他们一直过着分居生活。结婚12年后。父母双双亡故。迦叶出家的时机终于成熟了。他辞别妙贤。外出寻师访道。先后访问了几位名师。但都不合他心意。一天。他来到竹林精舍。听佛陀说法。颇觉契合本心。于是就跟随佛陀出了家。不久。又把妙贤接到女众僧团中。同修梵行。 迦叶皈依佛教后。虽然成了佛教僧团中的一员。但从不住在僧团中。他认为僧团中的生活太优裕。不宜修出世法门。总是独自一人在深山野外。坟辨、尸骨旁修禅打坐。他的修行方式共有10种:1、选择空闲之地而住;2、常行托钵乞食;3、居住一处;4、日食一餐;5、乞食不择贫富;6、严守三衣钵具;7、常在树下思维;8、常在露地静坐;9、着粪扫衣;10、住坟墓之处。迦叶的这些修行方式佛教称之为“头陀行”。头陀是梵语Dhūta的音译。意为“抖擞”。即抖掉烦恼尘垢之意。迦叶长期修此苦行。从不懈怠。因而在佛弟子中有“头陀第一”的称号。佛陀也十分信任他。称赞他是未来佛法的真正住持者。并把衣钵传授给他。 迦叶得释尊传法在佛教禅宗史上还有一个脍炙人口的故事。据《大梵王问佛决疑经》记载。有一次佛陀受梵王之请到灵鹫山说法。佛陀升座以后。却一句话不说。只是手里拿着一朵波罗花给大众看。在座的人都不理解。都在凝神细看。这时唯有迦叶尊者见佛示花。破颜徽笑。佛陀随即当众宣布:“我有正法眼藏、涅盘妙心、实相无相微妙法门付嘱摩诃迦叶。”同时还把平日所用的金缕袈裟和钵盂给了迦叶。迦叶因此成了佛陀的继承人。我国禅宗也因此把他奉为“西天第一代祖师”。 佛陀涅盘后。迦叶便担起了住持佛法的重任。在他的领导和主持下。开展了对佛陀言教的结集工作。这次结集地点在王舍城。由500名已证得阿罗汉果的大比丘参加。会上阿难诵出经藏。优婆离诵出律藏。结集出经和律两大部佛典。这是佛教史上的首次结集。迦叶发起的结集佛典工作对佛陀言教的汇集、保存和此后佛教的广泛传播作出了不可磨灭的贡献。 相传迦叶年届古稀时。将法传给了阿难。然后独自一人到王舍城西南800里的鸡足山(山上有三峰屹立。状似鸡足)山峰间的盆地里。打坐入定。等弥勒出世时。他将把佛陀传授的衣钵交付弥勒。 迦旃延——议论第一

摩诃迦叶是梵语Mahāka′syapa的音译。意为“饮光”。是摩揭陀国首都王舍城中的富家子弟。他从小厌离世俗。因父亲逼迫。曾娶临国毗舍离一富豪女妙贤为妻。但是妙贤与他志同道合。他们一直过着分居生活。结婚12年后。父母双双亡故。迦叶出家的时机终于成熟了。他辞别妙贤。外出寻师访道。先后访问了几位名师。但都不合他心意。一天。他来到竹林精舍。听佛陀说法。颇觉契合本心。于是就跟随佛陀出了家。不久。又把妙贤接到女众僧团中。同修梵行。 迦叶皈依佛教后。虽然成了佛教僧团中的一员。但从不住在僧团中。他认为僧团中的生活太优裕。不宜修出世法门。总是独自一人在深山野外。坟辨、尸骨旁修禅打坐。他的修行方式共有10种:1、选择空闲之地而住;2、常行托钵乞食;3、居住一处;4、日食一餐;5、乞食不择贫富;6、严守三衣钵具;7、常在树下思维;8、常在露地静坐;9、着粪扫衣;10、住坟墓之处。迦叶的这些修行方式佛教称之为“头陀行”。头陀是梵语Dhūta的音译。意为“抖擞”。即抖掉烦恼尘垢之意。迦叶长期修此苦行。从不懈怠。因而在佛弟子中有“头陀第一”的称号。佛陀也十分信任他。称赞他是未来佛法的真正住持者。并把衣钵传授给他。 迦叶得释尊传法在佛教禅宗史上还有一个脍炙人口的故事。据《大梵王问佛决疑经》记载。有一次佛陀受梵王之请到灵鹫山说法。佛陀升座以后。却一句话不说。只是手里拿着一朵波罗花给大众看。在座的人都不理解。都在凝神细看。这时唯有迦叶尊者见佛示花。破颜徽笑。佛陀随即当众宣布:“我有正法眼藏、涅盘妙心、实相无相微妙法门付嘱摩诃迦叶。”同时还把平日所用的金缕袈裟和钵盂给了迦叶。迦叶因此成了佛陀的继承人。我国禅宗也因此把他奉为“西天第一代祖师”。 佛陀涅盘后。迦叶便担起了住持佛法的重任。在他的领导和主持下。开展了对佛陀言教的结集工作。这次结集地点在王舍城。由500名已证得阿罗汉果的大比丘参加。会上阿难诵出经藏。优婆离诵出律藏。结集出经和律两大部佛典。这是佛教史上的首次结集。迦叶发起的结集佛典工作对佛陀言教的汇集、保存和此后佛教的广泛传播作出了不可磨灭的贡献。 相传迦叶年届古稀时。将法传给了阿难。然后独自一人到王舍城西南800里的鸡足山(山上有三峰屹立。状似鸡足)山峰间的盆地里。打坐入定。等弥勒出世时。他将把佛陀传授的衣钵交付弥勒。 迦旃延——议论第一 迦旃延是梵语Mahākātyayāna音译。是佛陀时代西印度阿盘提(avanti)国人。他自幼受舅父阿私陀仙人的影响。精通吠陀圣典、占星术及各种印度古文字。其中于古文字方面的造诣尤为精深。相传当时印度国内有一座古碑。上面的文字无人能识。国王贴出榜文诏示全国:有能识者。予以重赏。迦旃延揭榜应征。很轻易地译出了碑文。碑文虽然译出来了。可是碑文的内容却令他费解。遵照舅父的指点。他到竹林精舍请教佛陀。佛陀为

迦旃延是梵语Mahākātyayāna音译。是佛陀时代西印度阿盘提(avanti)国人。他自幼受舅父阿私陀仙人的影响。精通吠陀圣典、占星术及各种印度古文字。其中于古文字方面的造诣尤为精深。相传当时印度国内有一座古碑。上面的文字无人能识。国王贴出榜文诏示全国:有能识者。予以重赏。迦旃延揭榜应征。很轻易地译出了碑文。碑文虽然译出来了。可是碑文的内容却令他费解。遵照舅父的指点。他到竹林精舍请教佛陀。佛陀为一分钟佛学小常识

他详细地讲解了碑文的内容。原来这座碑讲的是断烦恼、证菩提的道理。迦旃延听了佛陀的讲解。对佛陀的学识及思想十分佩服。就这样。一座古碑把他引进了佛教的真理世界。 迦旃延出家后。除了精勤修道。还积极地投身于佛教的弘法事业中。他思维敏捷。辩才无碍。说理透彻。在佛弟子中得到“议论第一”的称号。由于他擅长议论。很多外道都慑服在他的论辩之下。也有不少人在他的善巧开示下步入佛道。《贤愚经》中载有这样一个故事。阿盘提国有一位贫苦无依的老妇女。因家境贫困。走到河边放声痛哭。欲寻短见。迦旃延见状。急忙上前安慰。迦旃延得知那妇女是因贫穷所致。便善巧方便教她“卖贫”之法。卖贫的方法是行布施。老妇依此而行布施。终于生到忉利天宫。这个故事叫“迦旃延教老母卖贫”。迦旃延弘法的地方多选在当时佛法尚未普及的西印度。可见。他还是佛法传播的开路先锋。 富楼那——说法第一 须菩提为梵语Subhūti的音译。意为“善见”、“空生”等含义。他出生于王舍城婆罗门家庭。自幼聪明过人。但性情倔强好嗔。据说他是由山神引导而皈依佛陀的。须菩提也有自己的特长。他“善解空义。志在空寂”。在佛弟子中号称“解空第一”。他常把“空理”贯穿于自己的一切言谈举止中。一次。他在罗阅城耆?崛中缝补衣服。佛陀突然来到该城。当地百姓纷纷前去迎接、礼拜。他本来也想前去迎佛。但就在他将要动身的一霎那。骤然一念思及“凡所有相。皆是虚妄”的空理。不应以色身去看待佛陀。真正的礼佛是要明了诸法性空的谛理。而没有前去迎接。他的这一作法后来得到佛陀的高度赞许。佛陀称他是“第一个迎接佛陀的人”。由于须菩提善解空义。他对一切事物都能不起执着。不起诤讼。胸襟宽广。豁达自在。佛陀因此称赞他已证得无诤三昧。是人中第一。是第一离欲阿罗汉。 优婆离——持律第一

须菩提为梵语Subhūti的音译。意为“善见”、“空生”等含义。他出生于王舍城婆罗门家庭。自幼聪明过人。但性情倔强好嗔。据说他是由山神引导而皈依佛陀的。须菩提也有自己的特长。他“善解空义。志在空寂”。在佛弟子中号称“解空第一”。他常把“空理”贯穿于自己的一切言谈举止中。一次。他在罗阅城耆?崛中缝补衣服。佛陀突然来到该城。当地百姓纷纷前去迎接、礼拜。他本来也想前去迎佛。但就在他将要动身的一霎那。骤然一念思及“凡所有相。皆是虚妄”的空理。不应以色身去看待佛陀。真正的礼佛是要明了诸法性空的谛理。而没有前去迎接。他的这一作法后来得到佛陀的高度赞许。佛陀称他是“第一个迎接佛陀的人”。由于须菩提善解空义。他对一切事物都能不起执着。不起诤讼。胸襟宽广。豁达自在。佛陀因此称赞他已证得无诤三昧。是人中第一。是第一离欲阿罗汉。 优婆离——持律第一 优婆离是梵语Upāli的音译。意为“近执”、“近取”。他出身于印度四种姓中最下等的首陀罗阶层。原是迦毗罗卫国皇室中的理发匠。由于他本性忠厚老实。工作勤奋认真。皇室中的人都喜欢他。佛陀回迦毗罗卫城省亲时。皇室中阿那律、阿难等王子都要求随佛陀出家。他也有这个愿望。但又为自己出身低微而苦恼。佛陀看出了他的志向。允许他与诸王子一起出家。他善根深厚。佛陀说他是过去迦叶佛

优婆离是梵语Upāli的音译。意为“近执”、“近取”。他出身于印度四种姓中最下等的首陀罗阶层。原是迦毗罗卫国皇室中的理发匠。由于他本性忠厚老实。工作勤奋认真。皇室中的人都喜欢他。佛陀回迦毗罗卫城省亲时。皇室中阿那律、阿难等王子都要求随佛陀出家。他也有这个愿望。但又为自己出身低微而苦恼。佛陀看出了他的志向。允许他与诸王子一起出家。他善根深厚。佛陀说他是过去迦叶佛佛学常识在线听

座下的持律大弟子。并让他先诸王子而受戒出家。他出家后严持戒律。秋毫无犯。佛经中记载他“自从依佛受戒以来。未曾犯戒如毫厘”。因此。在佛弟子中有“持律第一”的美称。他虽以持律着称。但是对于佛陀所制戒律并不墨守成规。佛经中经常有他关心有病比丘而请示佛陀开许的事例。他不仅个人对戒律严格守持。而且还帮助佛陀制戒。时时处处维护佛陀的戒规。最值得注意的是在第一次佛典结集中。他是律藏的诵出者。他对后世佛教僧团的整洁。佛教沿着正确的轨道发展作出了不朽的贡献。转载自极乐至:http://www.jilezhi.com/post/554.html原文出处:http://www.xuefo.com/nr/article4/35967.html

以上是关于「释迦牟尼」释迦牟尼佛的十大弟子的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「释迦牟尼」释迦牟尼佛的十大弟子;本文链接:http://www.fzby666.com/changs/38949.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 佛教的人生态度分享、佛教徒的人生态度分享 2024-12-08

- 佛教的人生幸福观(佛教的幸福对现实人生的启发) 2024-12-08

- 佛教的人生哲学 - 佛教的人生哲学智慧论文 2024-12-08

- 佛教的人为什么说阿弥陀佛,佛教的人为什么说阿弥陀佛是佛 2024-12-08

- 佛教的产生时间及创始人(佛教创始时间地点) 2024-12-08

- 佛教的产生地 - 佛教的产生地点和创立者是什么 2024-12-08

- 佛教的产生及其发展过程;佛教的形成与发展历程 2024-12-08

- 佛教的产生与传入文化知识有关吗、佛教的传入带来了什么影响 2024-12-08

- 佛教的五阴炽盛什么意思 佛教中五阴炽盛是什么意思 2024-12-08

- 佛教的五识讲的什么、佛家五教是什么意思 2024-12-08