佛教中意识由什么产生(佛的意识层次)

- 佛学常识-自在佛学知识网

- 2024-11-15 17:45

- 自在佛学知识网

佛教中意识由什么产生(佛的意识层次) ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,佛教中意识由什么产生(佛的意识层次)是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

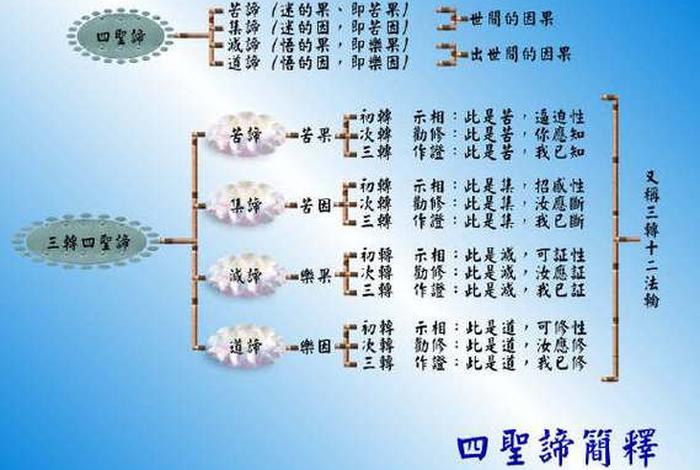

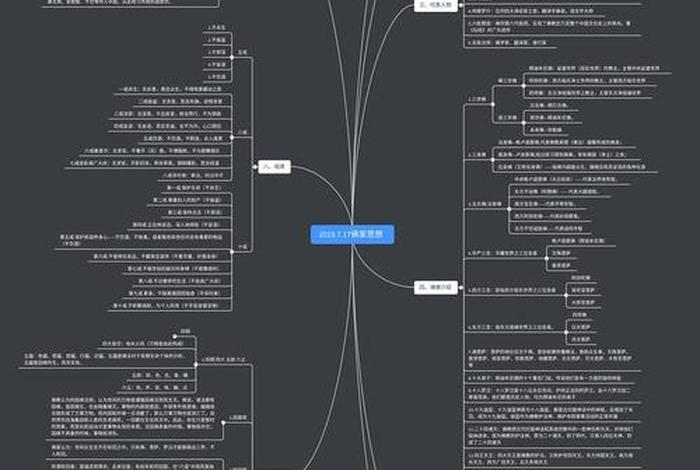

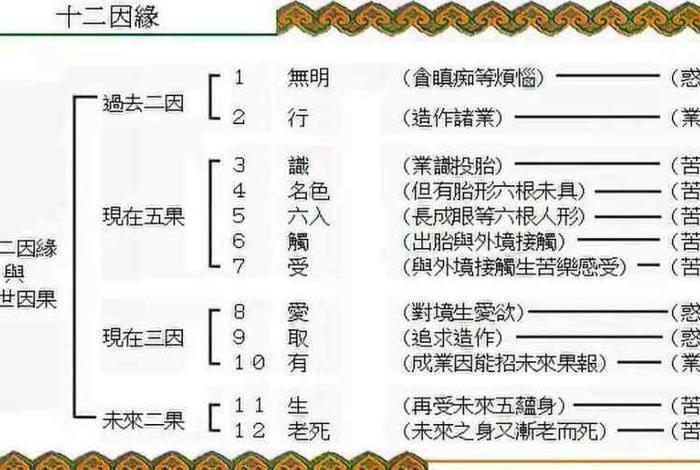

佛教中,意识的形成与产生是一个复杂而又神秘的过程。佛教认为,意识是由五蕴(色、受、想、行、识)和合而生,其中“识”是意识的本质。佛的意识层次则更为深奥,它涉及到佛学中的“四圣谛”、“十二因缘”等重要概念。本文将从六个方面详细阐述佛教中意识产生的层次,并引用其他人的研究和观点,以期引发读者对佛教意识的深入思考。

一、意识的本质

佛教认为,意识是五蕴之一,是由色、受、想、行等元素和合而成。其中,“色”代表物质基础,“受”代表感受,“想”代表想象和思维,“行”代表行动的驱动力,而“识”则代表意识的本质,即识别、认知和判断的能力。

二、佛的意识层次

1. 觉知:佛的觉知是指对一切事物的清晰认识和理解,包括对五蕴、十二因缘、四圣谛等佛教基本概念的深入理解。

2. 智慧:佛的智慧是指对世间万物的洞察和领悟,能够超越世俗的束缚,达到解脱的境界。

3. 慈悲:佛的慈悲是指对一切众生的关爱和包容,以无我利他的精神引导众生走向解脱。

4. 平等:佛的平等是指对一切事物的平等看待,不受世俗观念和偏见的影响,保持内心的清净。

三、意识的产生过程

在佛教中,意识的产生过程可以概括为“因缘和合”。具体来说,意识的形成需要具备一定的条件,包括物质基础、感受、想象、思维等因素的相互作用。这些因素之间还需要具备一定的关系,即“因缘”,它们之间的关系必须符合一定的条件才能形成意识。

四、其他人的研究和观点

有学者认为,佛教中的意识概念与现代心理学中的认知过程有相似之处。他们指出,佛教中的“识”可以理解为认知过程的核心,而“受”、“想”等元素则可以理解为认知过程中的感受和想象。也有学者从哲学角度出发,认为佛教中的意识概念涉及到对自我和存在的思考,具有重要的哲学意义。

总结来说,佛教中的意识产生层次涉及到觉知、智慧、慈悲和平等等多个方面。这些层次不仅体现了佛学思想的深度和广度,也为我们提供了一种看待自我和世界的新视角。通过深入了解佛教中的意识概念,我们可以更好地理解自己的内心世界,并寻求内心的平静和智慧。我们也可以将这种理解应用到日常生活中,以更好地面对人生的各种挑战。

以上是关于佛教中意识由什么产生(佛的意识层次)的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:佛教中意识由什么产生(佛的意识层次);本文链接:http://www.fzby666.com/changs/204874.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 佛教的人生态度分享、佛教徒的人生态度分享 2024-12-08

- 佛教的人生幸福观(佛教的幸福对现实人生的启发) 2024-12-08

- 佛教的人生哲学 - 佛教的人生哲学智慧论文 2024-12-08

- 佛教的人为什么说阿弥陀佛,佛教的人为什么说阿弥陀佛是佛 2024-12-08

- 佛教的产生时间及创始人(佛教创始时间地点) 2024-12-08

- 佛教的产生地 - 佛教的产生地点和创立者是什么 2024-12-08

- 佛教的产生及其发展过程;佛教的形成与发展历程 2024-12-08

- 佛教的产生与传入文化知识有关吗、佛教的传入带来了什么影响 2024-12-08

- 佛教的五阴炽盛什么意思 佛教中五阴炽盛是什么意思 2024-12-08

- 佛教的五识讲的什么、佛家五教是什么意思 2024-12-08