佛教-「朝三暮四」成语的由来

- 佛学常识-自在佛学知识网

- 2024-08-17 17:33

- 自在佛学知识网

佛教-「朝三暮四」成语的由来 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,佛教-「朝三暮四」成语的由来是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:「朝三暮四」成语的由来

佛教-「朝三暮四」成语的由来

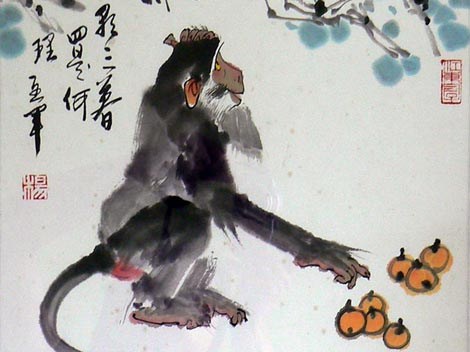

给大家讲个“朝三暮四”的故事。

春秋战国时,有个宋国人,养了一群猴子。猴子们特别聪明,可以帮他干一些活。但遇上饥荒年了,没那么多东西给猴子吃。养猴子的人就对猴子们说:现在闹饥荒,只有榛子给你们吃,每天七颗,早晨四粒,晚上三粒,这样就可以度过饥谨年了。于是来给猴子们分配食物,但

佛教基础知识题目

猴子们躁动不安,表示抗拒。这个人就想:这样交代不了,但也没更多的东西给它们吃啊。他特别聪明,想了一个办法,说:“这样吧。早晨四粒,晚上三粒满足不了你们,那就早上三粒,晚上四粒。”他这样去分,猴子们就都满意了。这就是“朝三暮四”这个成语的由来。

从这个寓言当中,我们能体会到:众生都是喜欢加法的,今天有了还不够,明天还希望再增加,一天要比一天增加。但修行人,恰恰相反,我们都是希望减少的。东西越少越好,烦恼越少越好……我们刚出家的时候,老法师就谆谆教诲我们说:“我们修行人,就是要学减法。天天要减少习气毛病的。”所以说到修行,说难也不难,因为我们无非是要去除自己不合理的习气毛病,学会不要被物所转,被境所惑。我们比较钝根一点的,最好立个目标:今年一年,要改掉几条毛病,这一个月要试着对治哪些习气。

佛在《法句经》里说:

不观他人过,不观作不作。

但观自身行,作

佛教基础知识及应用

也与未作。在《四分比丘尼戒本》七佛略教诫中,拘留孙佛的教诫偈也有说,虽说法略有不同,但意义相同:

譬如蜂采花,不坏色与香。

但取其味去,比丘入聚然。

不违逆他事,不观作不作。

但自观身行,若正若不正。

所以,我经常鼓励那些初学者说:当

佛教知识跪佛

你勇敢的剃发染衣,搭上袈裟,准备要走这条修道之路的时候,就要给自己确定一个目标:我一定要做一个好佛子,做一个好出家人。不断的纠正自己的习气毛病,让我的身行,要安住于佛法的正道上。让这颗心慢慢得到净化。我们翻开佛的经典,看看每尊佛的教诫,无非都是告诉我们

佛学常识题

,修行一定要落实在实处,用佛的法,不断地改变自己。如果只是知道了,不认真的去修是没用的。就如拘留孙佛的这两首偈,如果我们去认真地思惟,认真地修。慢慢就能让自己的行为和心地纯真。得到修道的利益。

希望各位,好好地检点一番自己,看看我是不是把所学所闻的佛法都落实在修行当中了。阿弥陀佛。

原文出处:http://www.fjwk.net/qt/qita/16477.html

以上是关于佛教-「朝三暮四」成语的由来的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:佛教-「朝三暮四」成语的由来;本文链接:http://www.fzby666.com/changs/169244.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 佛教的人生态度分享、佛教徒的人生态度分享 2024-12-08

- 佛教的人生幸福观(佛教的幸福对现实人生的启发) 2024-12-08

- 佛教的人生哲学 - 佛教的人生哲学智慧论文 2024-12-08

- 佛教的人为什么说阿弥陀佛,佛教的人为什么说阿弥陀佛是佛 2024-12-08

- 佛教的产生时间及创始人(佛教创始时间地点) 2024-12-08

- 佛教的产生地 - 佛教的产生地点和创立者是什么 2024-12-08

- 佛教的产生及其发展过程;佛教的形成与发展历程 2024-12-08

- 佛教的产生与传入文化知识有关吗、佛教的传入带来了什么影响 2024-12-08

- 佛教的五阴炽盛什么意思 佛教中五阴炽盛是什么意思 2024-12-08

- 佛教的五识讲的什么、佛家五教是什么意思 2024-12-08