「李叔同」悲欣交集 四则

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-05-05 01:32

- 自在佛学知识网

「李叔同」悲欣交集 四则 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「李叔同」悲欣交集 四则是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:悲欣交集 四则

悲欣交集 四则

「李叔同」悲欣交集 四则

念佛不忘救国。救国必须念佛

弘一法师(1880~1942年)。俗姓李。名息。学名文涛。又名成蹊、广侯。字叔同、息霜。号漱筒、演音等。别署甚多。祖籍浙江平湖。清光绪六年(1880年)九月二十日生于天津河东地藏庵(今河北区粮店街陆家胡同)一官宦富商之家。1942年10月13日圆寂于福建泉州。幼名成蹊。取“桃李不言。下自成蹊”之意。学名文涛。字叔同。法号弘一。

李叔同是我国新文化运动的先驱。近代史上著名的艺术家、教育家、思想家、革新家。作为中国新文化运动的早期启蒙者。他一生在音乐、戏剧、美术、诗词、篆刻、金石、书法、教育、哲学、法学等诸多文化领域中都有较高的建树。并先后培养了一大批优秀艺术人才。名画家丰子恺、音乐家刘质平等文化名人皆出其门下。

其父李筱楼。曾任吏部主事。后辞官经营盐业与钱庄。为津门巨富。文涛5岁失父。13岁知篆书。15岁能诗。17岁善治印。18岁与茶商女俞氏成婚。“戊戌变法”失败时。有人说他是“康梁同党”。他遂携眷奉母南下。避居沪上城南草堂。加入城南文社。22岁入南洋公学。从蔡元培受业。课余参加京剧演出。还为沪学会补习科作《祖国歌》。并编有《国学唱歌集》。

光绪三十二年。为求救国之道。李叔同东渡日本留学。肄业于东京美术专科学校。主修油画。兼攻钢琴。在日期间。李叔同在由留日学生出版的《醒狮》杂志上发表文章。加入随鸥吟社。并与本田种竹、森槐南、日下部鸣鹤等交流。课余。热心于话剧艺术活动。联合留东同学组织春柳剧社。在校期间还参加“白马会”第十二回展(1909年春)、第三回展(1910年春)。在东京。他创办音乐期刊——《音乐小杂志》。发表所创作的歌曲多首。1906年10月4日日本《国民新闻报》曾刊登关于李叔同的访问记以及肖像照片。

宣统三年(1911年)。李叔同归国后。先执教于天津高等工业学堂。任图案教员。后转到上海城东女学。讲授国文和音乐。翌年。加入南社诗社。与南社同人组织文美会。主编《文美杂志》。兼任《太平洋报》文艺副刊编辑。不久。到杭州执教于浙江省立两级师范学校(即第一师范学校)。并到南京高等师范学堂兼课。他从事艺术教育工作达七年之久。培育出许多艺术人才。于民国七年(1918年)八月十九日遁入杭州虎跑寺削发为僧。皈依老和尚了悟门下。法名演音。号弘一。后又采用一音、一相、圈音、入玄等几十个法号。民国十七年。弘一法师参加僧侣南下服务团。到泰国、新加坡等东南亚地区弘扬佛法。十二月初从上海乘海轮抵达厦门。受到陈嘉庚胞弟陈敬贤的热情款待。在南普陀寺下榻。旋即转南安雪峰寺度岁。过了元宵。又回南普陀住了三个月。

民国十八年四月间。取道福州赴温州。同年十月。弘一法师第二次入闽。先到厦门。后应泉州开元寺慈儿院院长叶青眼之请到泉州。为该院学童早晚礼佛的赞歌《三宝歌》谱曲。当时性愿法师在泉州承天寺创办月台佛学研究社。弘一法师帮助整理寺内所藏的古版佛经。先厘定六条凡例。将目录编成五辑。每辑分成禅宗部、律宗部等。每部再分为甲乙两种(甲种为全本。乙种为残本)。颇为周详。民国十九年四月。离寺云游江浙。

民国廿一年十月。弘一法师第三次入闽。足迹遍及泉州、厦门、福州、漳州各大寺院。其中以住泉州的时间为最长。而在永春普济寺一住573天。弘一第三次寓居福建期间。正值抗日战争爆发。民族危机空前深重。他时时以国家民族的命运为念。得到僧俗群众的普遍景仰。

民国廿七年十月。为勉励泉州承天寺僧众发扬爱国爱教精神。他举笔题词:“念佛不忘救国。救国必须念佛”。词末又跋:

“佛者。觉也。觉了真理。乃能誓舍身命。牺牲一切。勇猛精进。救护国家。是故救国必须念佛。”

赋予佛说以时代精神

弘一法师十分关心历史文物。民国廿二年十月。他在泉州西郊潘山发现唐诗人韩偓的墓道;民国廿七年在惠安县的《螺阳文献》中发现一首韩偓在惠安松洋洞所作而未为《全唐诗》收入的佚诗。于是撰写《香奁集辨伪》一文。认为韩偓并不是一个风流才子。而是一位与自己有同样爱国思想的伟大诗人。为研究韩偓提出独创性的见解。他还为晋江摩尼教寺草庵撰写寺门对联和庵记。为朱子书院补题匾额。为开元寺补书朱熹所撰写的对联。为明代著名思想家李贽像题赞。使泉州的传统文化更得发扬。弘一法师晚岁十年。积极弘法。先后在厦门、漳州、安海、泉州、惠安、永春等地城乡开展讲经活动。就律宗、华严宗、净土宗学说及《药师经》、《弥陀经》、《地藏经》、《心经》等经义作了详细的阐明。并且关心佛教教育。在泉州开元寺尊胜院倡办南山佛学苑。民国廿五年。在泉州请得日本大小乘经律万余卷。亲自整理编成《佛学丛刊》四册。交上海世界书局出版。闽南一带的僧徒因之增进佛学知识。他的佛学思想体系。以华严为境。四分律为行。导归净土为果。十年虔修未有间断。他潜心圈点校注唐代道宣律祖所撰“南山三大部”(《行事钞》、《戒本疏》、《羯磨疏》)及宋代灵芝元熙律师释三大部的“三记”(《资诗记》、《行宗记》、《济缘记》)。为后世治南山律者留下正确的范本。佛教界尊他为近代重兴南山律宗的第十一代祖师。

民国三十一年十月十三日。弘一法师圆寂于泉州温陵养老院。七天后。在承天寺火化。遗骨分两处建舍利塔。一在泉州清源山弥陀岩。一在当年落发处杭州虎跑定慧寺。另建生西纪念塔于温陵养老院过化亭。他的力作《四分律比丘戒相表记》于民国十三年出版。寂后。海内外诸缁素将其遗著结集出版的有《南山律在家备览略篇》、《律学讲录三十三种合订本》、《南山律苑文集》、《晚晴集》、《晚晴老人讲演录》、《弘一大师大全集》等。

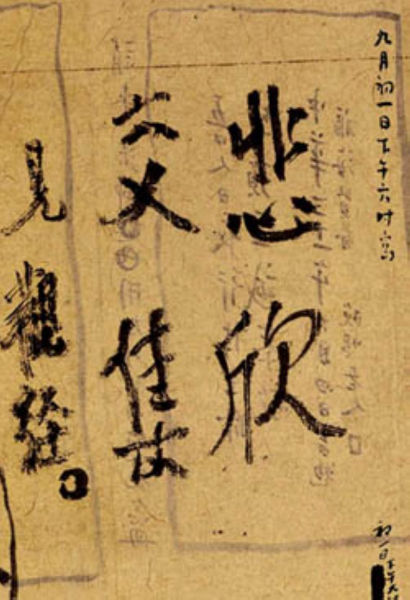

弘一法师虽以持律闻名。但笃志念佛。晚年时神采气力渐衰。自知将要往生。因而尽力弘法。时常劝人听时钟念佛。依照时钟“滴答、滴答”的声响。设想为阿弥陀佛四字。若是念六字佛号者。则以第一个“滴”为“南无”。“答”为“阿弥”。第二个“滴”为“陀”。“答”为“佛”。他的听时钟念佛。不失为一个摄心念佛妙法。1942年春天。弘一法师前往灵瑞山讲经。不久之后。住在温陵养老院。在八月十五日中秋节为大众讲经。并向院中的老人讲说净土法要。二十三日略示微疾。拒绝医药及探问。只是专一念佛。二十七日绝食。只饮水。二十八日写遗嘱。交代妙莲法师负责后事。九月一日下午。在一张纸上写着“悲欣交集”。交给妙莲。并嘱咐注意:“如在助念时。见我流泪。并非留恋世间。挂念亲人。而是悲喜交集所感。”说完话。仍默念佛号。四日戌时(晚上7时至9时)。在大众念佛声中。安详地往生了。时年63岁。荼毗后获舍利子1800粒。舍利块有600块。

“悲欣交集”寥寥四字。无穷玄机

关于李叔同遁入空门的原因众说纷纭。其中当推丰子恺的“人生三层楼”之说。与其人格本性最为吻合:“人的生活。可以分作三层:一是物质生活。二是精神生活。三是灵性生活。物质生活就是衣食。精神生活就是学术文艺。灵性生活就是宗教。”李叔同是个“人生欲”非常强烈的人。在满足了“物质欲”和“精神欲”之后。还“必须探求人生的究竟”。“于是爬上三层楼去。做和尚。修净土。研戒律。这是当然的事。毫不足怪的。”

有生就有爱。有爱就有悲欢。人生在世。悲欣交集。而且悲苦总是多于欢乐。“浮生若梦。为欢几何?”生命里消逝得最快的。永远是快乐的时光。自幼与母亲相依为命的李叔同。慈母病逝之后就如游丝飞絮飘荡无根。他把无限哀思写进歌词《梦》里。并在母亲的葬礼上弹奏钢琴长歌当哭:

惟长夜漫漫而独寐兮。时恍惚以魂驰。

梦挥泪出门辞父母兮。叹生别离。

父语我眠食宜珍重兮。母语我以早归。

月落乌啼。梦影依稀。往事知不知?

汩半生哀乐之长逝兮。感亲之恩其永垂。”

在流淌着绵绵感伤的乐曲声中。回首那些如梦似幻的幸福时光。谁能忍得住滚滚热泪?

作为生活在清末乱世的风流才子。年轻的李叔同曾经浪迹于声色情场。出入于艺妓闺阁之中。对于李叔同寄身声色的这段生活。许多敬仰者经常采取回避或否认态度。其实。这正是凡胎肉身之人的真情常态。而对于悟性极高的李叔同来说。恰恰是因为经历过这些浮华喧嚣。才会有“曾经沧海难为水”的感悟。才能看透这个残缺的世界。从而埋下超脱世俗的心灵种子。

在歌曲《送别》里。已经流露出他将要远离人世的心声:

“长亭外。古道边。芳草碧连天。晚风拂柳笛声残。夕阳山外山。

天之涯。地之角。知交半零落。一觚浊酒尽余欢。今宵别梦寒。”

回肠荡气的袅袅歌声。穿过雾霭缭绕的层峦叠翠。悠悠漾出那隐约可闻的梵钟之音。

李叔同是一个心灵非常丰富的人。根据心理学家马斯洛的理论。也是一个高度“心理自由”的人。这种心理超常健康之人。往往具有极大的独立性和自主性。在“该我行我素”的时候就会“我行我素”。开悟了的李叔同视世俗生活为虚幻的镜花水月。他宁愿选择一种简朴宁静的生活。以聚集全部的心志升华灵魂。他知道需求越少。得到的自由越多。

丰子恺说。当对人生感到疑惑与虚空的时候。“你就要请教哲学。和他的老兄宗教。这时候你才相信真正的佛教高于一切。所以李先生的放弃教育与艺术而修佛法。好比出于幽谷。迁于乔木。不是可惜的。正是可庆的。”李叔同出家为僧并非一时兴起。这正是他追求的人生终极目标。

加缪说过。生活的最高哲学就是如何面对死亡。换句话说。人类必须学会一种“由死观生”的死亡智慧。因为只有在意识上“先行到死”。才能发现生命中真正最宝贵的东西。假如在离死神一步之遥时才去思考生命。已是为时过晚。

李叔同领悟这种在意识上“先行到死”的智慧。为此深感时光的紧迫。他在回答夏丏尊为何抛下妻儿的提问时说:“人世无常。如抱病而死。想不抛。也做不到。”人生是获得。也是放弃。为了求证生命。他抛弃名利。离别妻儿。淡出世俗。归隐佛门。

人往往容易成为奴隶。难以成为自己的主人。唯有李叔同“会当凌绝顶。一览众山小”。为自己奏响了命运交响曲。在电影《一轮明月》里有这样的镜头----月光婆娑的卧房里。雪子紧紧搂住丈夫。 带着哭音说:“我只想跟你在一起!”

“决定了的事。无法挽回了。”李叔同不无伤感。但心意已决。

“叔同。你不是说过我们是姻缘前定吗?”

“是啊。我感到仿佛从我出生以来。一直在注视着你的面目。可是我的眼睛仍然是饥渴的;我感到仿佛把你紧紧拥抱了几万年。可是我的心仍然不能满足。”

“叔同。你是个不同寻常的人。”雪子泣不成声。“我早已在你怀抱中融化。我早就没有自己了!”

“对不起。真是对不起。阿弥陀佛。阿弥陀佛……”

李叔同挚爱妻子。但对生命的反省。使他割舍小爱以成就大爱。在西子湖上的最后离别时刻。他对雪子说:“爱就是慈悲。”“无忍则无济。有爱即有忧”。大的悲悯往往交织着大爱和隐忍。

他不惜从荣华富贵中抽身而去。决然挣脱名利情感的桎梏。甘愿埋首青灯黄卷之中。在那电光火石般的转念之间。尘世的一切嘈杂欲念渐渐灰飞烟灭。剩下的是那无色无欲的永恒时空。从此。古刹的晨钟暮鼓。经声佛号。成了他心中最美妙的音色旋律。

从繁华的声色情场到清苦的古寺青灯。在许多人眼里。这不啻是有天壤之别的两道风景。人们惊愕李叔同这种超越世俗价值观的悲壮之举。他对此却是安之若素。从情欲艺术家到空灵宗教家。从文人李叔同到高僧弘一法师。他是混沌蒙昧尘世之中的智者。是孤独的清醒者和痛苦的思考者。

抵达智慧的佛国净土

第一次知道李叔同是很小的时候看的一部国产电视剧。传言国家很重视该戏。选男主角必得高僧过目。需头顶有佛光。心中有慧根。那时的我就认定如此挑剔地选演员。那么弘一法师肯定是个很伟大的人。但幼龄无以领会大师精深。只记得主人公激昂饱满。风流潇洒。浑身散发着迷人的光辉。并为他在拥有画堂雕梁和娇妻娇儿的大好时光。突然遁入空门而感到无比惋惜。

后来才知道。法师竟然曾经是中国近代新文化运动的先驱。第一个将西洋油画、音乐和话剧引入国内的人。他创建了春柳社演艺部、在东瀛舞台上出演的“茶花女”玛格丽特纤腰一握。他能诗、能书、能绘、能文、能歌、能奏、能篆刻……居然连中国送别文化的高峰——我痴迷的《送别》一曲也是出自法师之手!一个人怎么可以如此的博学精艺!

后来才知道法师竟然曾经是杰出的教育家。丰子恺、刘质平等

2020年泉州佛教新闻

都是他的高足。一个人在极度倜傥之时又怎么可以如此的严肃精进!后来才知道法师竟然是中兴断代700年之南山律宗的一代高僧。律宗最难修行。所谓三千威仪。八万细行。大师一一躬行。重振南山律宗。发挥南山奥义。精博绝伦。海内宗仰。堪为佛门龙象。一个人怎么可以如此的律己克行。皓首穷经!

就像俞平伯叹服李先生的确做一样是一样:

“少年时做公子。是个翩翩公子;中年时做名士。是个风流名士;做话剧。是个演员;学油画。是个美术家;学钢琴。是个音乐家;办报刊。是个编者;当教员。是个老师;做和尚。是个高僧。”很多人都在猜测法师为什么要在奇芬古艳、冠绝东南之时突然落发为僧。也考究了很多原因。我也有个想法。像艺术和文学这类东西是不能满足法师太多太大的精神需要的。他必须走向更艰辛的佛法旅程。决绝的无情正是最大的有情。

直到有一天。看到法师临终绝笔。只有四个字:“悲欣交集”。我小学时已经会用这个词。我不是不知道这个词。但这一刻。在大师面前。这四个字的无边浩渺如醍醐灌顶般汹涌而至。是啊。当我们经历了种种欢喜与伤痛。激奋与懊丧。希望与跌落。当我们看过了无数美景与阴霾。受过了无数的春风与雷电。经过了无数的喜爱与怨孽。当我们将生老病死、求不得、爱别离、怨憎会、五阴炽盛一一尝过。在不长不短的人生夜行即将结束时。所有的过去都成表象。我们漫长的一生都化作一声叹息。酒杯已空。余欢将尽。该走的就走吧。再念一声“般若波罗蜜”。抵达智慧的佛国净土。

大慈与一切众生乐。大悲拔一切众生苦

菩提法师所著《弘一大师之娑婆因缘》记载弘一法师之圆寂云:

“一九四二年十月十三日。大师习书最后墨迹‘悲欣交集’四字。在彻悟止境中圆寂于泉州温陵养老院。享年六十三岁。法腊二十四。”

弘一法师此“悲欣交集”四字。广为人知。各人自凭自己的经验体会解读。传统及佛教音乐学者田青在其专文“面对‘悲欣’总茫然”。集中论述了两种有代表性的意见。一种从世俗出发。引用如下:

“1997年。山东画报社出版的《老照片》第二辑中。有孟凡明的《死亡的意义》一文。作者从弘一大师临终绝笔‘悲欣交集’这四个字中。得出了这样的结论:‘大师出家了。远离了尘世物质外壳的有形的禁锢。却似乎未能远离尘世内在情绪的无形追随。’作者认为。凭弘一法师这样高山仰止般的修行。应该写下‘无悲无欣’一类的绝笔。或者什么都不写。留下一个干干净净的空白。并从而断定弘一大师在‘人生根本问题’上‘其实并没有得到解决。至少。是没有得到根本的解决。’”而田青先生自己则从佛教的角度释词如下:

“其实。这也是一个误解。佛教话语系统中的悲字。不是常人所用的悲伤、悲哀之意。佛家所说的悲。是梵文Karuna。即慈悲的悲。隋僧慧远《大乘义章》释为:‘爱怜名慈。恻怆为悲。’并说:‘慈能与乐(给予欢乐)。悲能拔苦(使其脱离苦难)。’而无论爱怜与恻怆。还是与乐与拔苦。指的都是对众生的怜悯与救助。而非指悲者自身的感伤之情。鸠摩罗什的名译《大智度论》明确指出:‘大慈与一切众生乐。大悲拔一切众生苦。’而大乘佛教所提倡的‘无缘大慈。同体大悲’。则更强调了慈与悲的真实意义——对父母、子女、情人的爱是有缘之爱。是爱而不是慈;无缘大慈是普爱一切生命。包括与你无缘——表面看来与你没有任何关系的众生。同理。对旁人苦难的一般性同情也只是悯而不是悲。真正的大悲心是对众生苦难的同体般的感受。即感同身受地把别人的痛苦当成自己的痛苦。因此。弘一法师的绝笔绝不是尘世内在情绪的无形追随。更不是大师人生根本问题‘其实并没有得到解决’的反映。恰恰相反。从佛教的观点看。在大师安详的涅槃像和‘悲欣交集’的绝笔背后。恰好反映了大师在涅槃之时是‘根本地解决’了人生的根本问题的。”

“至于欣字。佛教认为。人生的根本问题不过是生死二字。而了生死——即透彻地洞见生命中苦的原因和灭苦的方法并身体力行。则是解决人生根本问题的唯一途径。佛教著名的三法印讲有漏(漏即烦恼)皆苦。指明人生充满着烦恼。原因是众生不明白‘诸行无常。诸法无我’的道理。而人生的六种根本烦恼(即贪、瞋、痴、疑、慢、恶见)不解脱。便会因漏而造业(指人的一切身心活动。有身、语、意三业)。复因业而生新的烦恼。如此轮回不已。永无休止。因此。佛陀教众生通过勤修戒、定、慧三学。明心见性。最终摆脱烦恼。了却生死。所以。在临终前能‘欣欣然如赤子’。也是‘根本地解决’了人生的根本问题的最好说明。一般人谈死色变。临终前大都苦苦挣扎。所以佛陀才总结出包括死苦在内的人生八苦(指生、老、病、死、爱别离、怨憎会、所求不得、五取蕴)。只有‘根本地解决’了人生的根本问题的人。才能在临终时摆脱一切烦恼。才能有‘欣欣然’的感受。才能写出‘悲欣交集’这四个既深邃如海。又浅白如溪;既沉重如山。又清淡如远闻花香的字来。”

显然。田先生的注解更能为佛弟子所接受。“悲欣交集”作为弘一法师悲心的写照。亦能从他现前的著作中找到成文的段落。由是。我们能见到一些更深的因缘:

“岁次壬申十二月。厦门妙释寺念佛会请余讲演。录写此稿。于时了识律师卧病不起。日夜愁苦。见此讲稿。悲欣交集。遂放下身心。屏弃医药。努力念佛。并扶病起。礼《大悲忏》。吭声唱诵。长跽经时。勇猛精进。超胜常人。见者闻者。靡不为之惊喜赞叹。谓感动之力有如是剧且大耶。余因念此稿虽仅数纸。而皆撮录古今嘉言及自所经验。乐简略者或有所取。乃为治定。付刊流布焉。弘一演音记。《人生之最后》”

弘一法师相当多后世出版的墨迹集中。我们现在看到的只是这“悲欣交集”四字。方斗。周围无题记。则对之的探讨。也因而大致只能就字就事而论。因缘凑巧。一个旧友新近策划编辑纪念弘一法师圆寂六十周年的墨宝集正在编辑中。笔者因事造访。偶尔在电脑中看到了此“悲欣交集”原稿的拍摄件。这个文本却做“悲欣交集 见观经”。“见观经”三字在左下方。竖排。为

富民佛教活动新闻

“悲欣交集”用字大小的三分之一大小。弘一法师出家以后。以毕生之力弘扬南山律宗。实修则依止印光法师归仰净土。乃至在日本侵华的气焰嚣张最甚时。有彪炳千古之“念佛不忘救国。救国必须念佛”为国为民而作倡导;即净土宗而言。“观经”即为宋西域三藏畺良耶舍译《佛说观无量寿佛经》。为佛说观想念佛。净土十六观的著名教典。“悲欣交集”四字并不见于《佛说观无量寿佛经》。显然这并非习见的弘一法师为弘通法义所作的集句。而作为净土行人的弘一法师临终所注的这三字。显然是指一种大家更为熟知的情况:

“具此功德。一日乃至七日。即

佛教新闻大全视频

得往生。生彼国时。此人精进勇猛故。阿弥陀如来与观世音及大势至无数化佛百千比丘声闻大众无量诸天。七宝宫殿。观世音菩萨执金刚台。与大势至菩萨至行者前。阿弥陀佛放大光明照行者身。与诸菩萨授手迎接。观世音、大势至与无数菩萨。赞叹行者劝进其心。行者见已。欢喜踊跃。自见其身乘金刚台。随从佛后。如弹指顷。往生彼国。生彼国已。见佛色身。众相具足。见诸菩萨色相具足。光明宝林。演说妙法。闻已。即悟无生法忍。经须臾间。历事诸佛。遍十方界。于诸佛前。次第受记。还至本国。得无量百千陀罗尼门。是名上品上生者。上品中生者。不必受持读诵方等经典。善解义趣。于第一义大理关于佛教的新闻

。心不惊动。深信因果。不谤大乘。以此功德。回向愿求生极乐国。行此行者。命欲终时。阿弥陀佛与观世音及大势至。无量大众眷属围绕。持紫金台至行者前赞言。法子。汝行大乘解第一义。是故我今来迎接汝。与千化普陀山佛教新闻网

佛一时授手。行者自见坐紫金台。合掌叉手赞叹诸佛。如一念顷。即生彼国七宝池中。此紫金台。如大宝花。经宿即开。行者身作紫磨金色。足下亦有七宝莲华。佛及菩萨俱放光明。照行者身。目即开明。因前宿习。普闻众声。纯说甚深第一义谛。即下金台。礼佛合掌。赞叹世尊。经于七日。应时即于阿耨多罗三藐三菩提。得不退转。应时即能飞至十方。历事诸佛。于诸佛所。修诸三昧。经一小劫。得无生法忍。现前受记。是名上品中生者。”无疑。奉行“少说话”原则的弘一法师。是于契入无量寿佛国土。即将做最大的远行前。提笔总摄了他一生行道乃至往生的见证。如他一贯所做的菩萨行。以使后世修行者能因此生信增上。笔者在赞叹之余。也以此文与大家分享得见前贤行道事迹的喜悦。普愿吉祥。贤善成就。

【注】:

此生初识弘一法师还是十多年前读大学的时候。当时在图书馆看见一本《弘一大师传》。觉得很亲切。便借回来看。当时不明佛法。只觉法师一生成就令人称叹。从此。弘一法师李叔同就成了脑海中最深刻的记忆之一。后来于南大读研。才知“大哉一诚天下动”的校歌也出自大师之手。再加上对丰子恺等法师的薪传弟子也有了些了解。对大师愈发的敬仰起来。大约是2002年左右的样子。和亲友去杭州游玩。途经虎跑寺。才知法师舍利塔安置于此。当时仍不明佛法。只觉有依依不舍之感。左右观瞻。对法师倍感亲切。如今想来。或是有缘吧。法师为人、为师、为僧。皆为百世之楷模。临终手书“悲欣交集 见观经”。起初只知“悲欣交集”四字。却不知有“见观经”。也不明深意。今偶见一文。又勾起回忆。此时身为佛子。对法师的了解非前时可比。特摘录文字。以纪念大师超越时空的慈悲情怀。

原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2014/02/182755321213.html

以上是关于「李叔同」悲欣交集 四则的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「李叔同」悲欣交集 四则;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/25487.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 话剧-话剧《最后之胜利》于深圳上演 游本昌演绎弘一法师 2024-10-25

- 抗日战争-话剧《弘一大师——最后之胜利》在广州上演 2024-10-22

- 艺术-纪念弘一法师“清凉艺术节”活动将在福建泉州举办 2024-10-22

- 素食-鼓励吃素 善待动物组织循例举办「年度最性感素食名人 2024-10-22

- 博物馆-重彩流金六百年「法海寺特展」在世界宗教博物馆开幕 2024-10-22

- 素食-香港「健康银行 素EASY」法性讲堂带动素食风潮 2024-10-22

- 佛教-“活济公”游本昌演绎弘一大师 年过八旬坚持义演 2024-10-21

- 李叔同-浙江省温州市佛协积极筹办“弘一法师”纪念活动(图) 2024-10-19

- 文化-弘一大师诞辰135周年 华枝春满纪念展在静安寺举行 2024-10-18

- 温州-纪念弘一法师诞辰135周年系列活动将在温州举行 2024-10-15