「杜甫」杜甫与禅

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-05-05 00:34

- 自在佛学知识网

「杜甫」杜甫与禅 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「杜甫」杜甫与禅是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:杜甫与禅

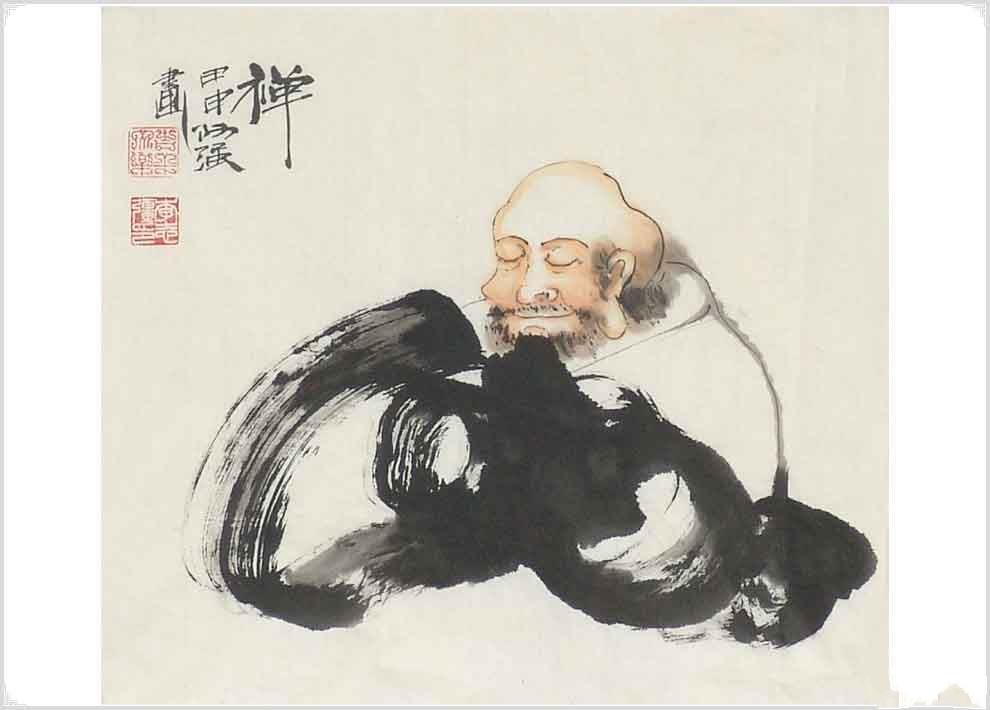

杜甫与禅

「杜甫」杜甫与禅

杜甫幼年丧母。他的父亲。兖州(今山东滋阳)司马杜闲将童年的杜甫送到洛阳的姑妈(即杜闲的姐姐)家寄养。杜甫在姑妈家一直住到唐玄宗李隆基天宝元年(742)姑妈去世。此时他已届而立之年。这位姑妈是一位虔诚的佛教徒。具有相当高的文化素养。长斋茹素。精通佛经。其父杜审言(即杜甫祖父。约645-708年)是初唐有名的诗人。官至膳部员外郎。杜甫在三十一岁时写的《唐故万年县君京兆杜氏墓志》说她:“爰自十载已还。默契一乘之理;①绝荤血于禅味。混出处于度门。喻筏之文字不遗。②开卷而音义皆达。”杜甫对这位于她有救命之恩的姑妈十分敬重。杜甫自幼体弱多病。四岁时。与姑妈亲子同时罹疾。姑妈求医于女巫(中国医学本源于巫。故“醫”字从巫)女巫暗示:“处楹之东南隅者吉”。富于自我牺牲精神的姑妈。“遂易(亲)子之地(楹之东南隅)以安(杜甫)。”在她的精心护理下。杜甫痊愈了。而她的亲子却夭折了。杜甫长大后得知此事。感动得涕泪交流。姑妈临终时。遗言:“可以褐衣敛君。起塔而葬。”杜甫在《唐故万年县君京兆杜氏墓志》中。把姑妈比作《列女传》里鲁义姑式的人物。③评价极高。并说自己要“制服于斯。纪德于斯。刻石于斯。”以致当时一般人还误以为杜甫是她的亲子呢。

既然姑妈给杜甫留下了极为深刻的印象。那么她的信佛。必然会使杜甫对佛教产生浓厚的兴趣。加之姑妈的丈夫是济王府录事参军。这样的家庭算得上是一个官宦之家。经济比一般百姓宽裕。家藏佛教典籍也比一般信士多些。杜甫在二十岁以前。“读书破万卷”、“群书万卷常暗诵”。这“万卷”中。自然包括家中随处可见的佛教典籍。再者。杜甫在姑妈家居住的二十余年。正是中国历史上有名的“开元盛世”。佛教(尤其是禅宗)空前繁荣。洛阳有举世闻名的龙门石窟和白马寺。如此浓厚的佛教氛围。对杜甫产生了一定的影响。但纵观杜甫的一生。积极入世的儒家思想毕竟占据了主导地位。这导致他成为我国历史上政治性最强的伟大的现实主义诗人。

杜甫流传至今的一千四百多首诗中。与佛教有关的约占五十首左右。如杜甫早年所写的《夜听许十一诵诗。爱而有作》云:

“许生五台宾。业白出石壁。

余亦师粲可。身犹缚禅寂。

何阶子方便。谬引为匹敌。

离索晚相逢。包蒙欣有击。”

叙述许生从净土宗圣地五台山石壁玄中寺来。自己本来修慧可(487-593)、僧璨(?-606)一系的楞伽禅法。受到许生的启发而转向莲宗。

又如《别赞上人》:

“我生苦飘荡。何时有终报?

赞公释门老。放逐来上国。

还为尘世婴。颇带憔悴色。

……

相看俱衰年。出处各努力。”

诗中的“赞上人”、“赞公”是一位和尚。与杜甫关系很好。安史之乱时(756-757)。杜甫成了叛军的俘虏。至德二年(757)4月。赞公冒险为杜甫化装。逃出长安。到渭南去投奔肃宗李亨。丞相房琯(697-763)当政时。他们都亲近这位好谈佛道的重臣。乾元元年(758)。61岁的房琯被免相。贬为都汾州(今陕西彬县)刺史。杜甫和赞公很同情他。作为左拾遗的杜甫曾上疏营救。结果被认为是房氏同党。贬为华州(今陕西渭南)司功参军。赞公则去了秦州(今甘肃天水)。乾元二年(759)秋天。杜甫弃官携家到了秦州。在此住了三月余。生活上得到了赞公的很多关照。使患难中的杜甫铭感五内。分别时。他作了这首诗。

再如《望兜率寺》:

“树密当山径。江深隔寺门。

霏霏云气动。闪闪浪花翻。

不复知天大。空余见佛尊。

时应清盥罢。随喜给孤园。”

翠云深处的山径。大江对面的寺门。把诗人的思想引入了幽静的古刹。飘飘的白云。闪闪的浪花。使诗人的思想脱离了人生的苦海。不复知天之大。而只见佛之尊。这是进入禅林妙境后。思想上摆脱了尘世烦恼后得到的一种满足。几乎写于同时的《陪李梓州等四使君登惠义寺》。杜甫先是劝说四个地方官“谁能解金印?潇洒共安禅。”继而又自伤入道已晚:“迟暮身何得?登临意惘然。”王右仲在《杜臆》中评此说:“公以作客之穷。真有学佛之想。故后诗屡及之。”

《山寺》云:

“前佛不复辨。百身一莓苔。

虽有古殿存。世尊亦尘埃。

如闻龙象泣。足令信者哀。”

描写了山寺的荒凉凋敝。接着叙述了同游的梓州(今四川三台)刺史章彝对这座古刹慷慨的施舍:“穷子失净处。高人忧祸胎。”④结尾写道:“思量入道苦。自哂同婴孩。”

《秋日夔府咏怀奉寄郑监李宾客一百韵》长律云:

“囊虚把钗钏。米尽拆花钿。”

钱囊里空无一文。米袋里空无一粒。只得典当妻子的钗钏、花钿。

“缺篱将棘拒。倒石赖藤缠。”

荒凉潦倒的村居生活。使早衰多病。心境悲凉的杜甫决计出峡求禅。追求人生直理。他回忆青年时期倾心禅宗:

“身许双峰寺。门求七祖禅。

落帆追宿昔。衣褐向真诠。”

(“双峰寺”指湖北黄梅东西山寺。“七祖禅”指以“东山法门”标榜的神秀一系的禅法)

“本自依迦叶。何曾藉偓伶?

炉峰生转眄。橘井尚高褰。

东走穷归鹤。南征尽跕鸢。

晚闻多妙教。卒践塞前愆。

顾恺丹青列。头陀琬琰镌。

众香深黯黯。几地肃芊芊。

勇猛为心极。清赢任体孱。

金篦空刮目。镜象未离诠。”

这节诗。

洛宁佛教新闻

详述了“门求七祖禅”的咏怀之意。俞犀月在《杜诗镜铨·卷十六》。中说:“世乱而不得中兴之佐。故望于郑(审)、李(之芳)之心甚切。垂老而将为出世之人。故皈曹溪之念特深。”诚哉斯言!当时杜甫已面临垂暮飘零之窘境。可说是到了走投无路的地步。在思想的极度苦闷之中。他对佛学产生了前所未有的浓厚兴趣。把佛教教义当作支持自己的精神力量。“勇猛”一词。出自《楞严经》:“发大勇猛。行诸一切难行法事。”杜甫借用此。显然是表示自己决心克服体弱多病的困难。追求人生真理。“心极”即是精神抖擞的意思。至于“金篦空刮目”。出自《大般涅槃经》:“盲人为治目故选造诣良医。是时良医即以金篦抉其眼膜。”(金篦是治眼病用的似箭镞的手术刀)。杜甫在精熟《文选》的同时。博览群书。阅读了《楞严经》、《妙法莲华经》、《金刚经》、《仁王般若波罗蜜经》、《大般涅槃经》、《维摩诘所说经》、《圆觉经》、《贤愚经》、《大唐西域记》等佛教典籍。汲取了佛学中的精华。采摘了佛典中五色斑斓的果实。融汇贯通。化而入诗。使自己的创作题材更加扩大。想象更为奇特。词汇更为丰富。创造出世界文学宝库中的奇葩。成为站在时代巅峰上的诗歌巨匠。无怪乎清代杨伦在《杜诗镜铨·卷九》中说:“释典道藏。触处有故实供其驱使。故能尽态极妍。所谓读破万卷。下笔有神。良非虚语。”

如《谒文公上方》一诗。通篇用佛典禅语:

“甫也南北人。芜蔓少耘锄。

久遭诗酒污。何事忝簪裾。

甘谷佛教协会新闻

王侯与蝼蚁。同尽随丘墟。愿闻第一义。回向心地初。”

诗圣悟禅的结果。是把诗、酒、王侯、蝼蚁都看破了。浦起龙在《读杜心解》中评此说:“诗有似偈处。为坡公(苏东坡)佛门文字之祖。”浦氏认为。这一类犹如禅门机锋的偈子似的诗。开了宋代禅理诗的先河。诗中有禅。作诗如作偈。至于《谒文公上方》中的“大珠脱玷翳。白月当空虚。”用的是佛经中“摩尼珠”的典故(详下):“长者自布金”用的是佛经中“布金林”的典故(详下)。蒋弱六评该诗说:“非读破五千四十八卷。不能说出。”(见《杜诗镜铨·卷九》)

肃宁上元元年(760)秋天。杜甫在成都草堂作了《赐蜀僧闾丘师兄》 “…… 我住锦官城。兄居祗树园。

……

夜阑接软语。落月如金盆。

漠漠世界黑。驱驱争夺繁。

惟有摩尼珠。可照浊水源。”

这里的“锦官城”。是笔者故乡成都的

佛教夫妻姻缘新闻

古称。“祗树园”在此指寺院。《大唐西域记》云:昔善施长者(须达)仁而聪明。积而能散。拯乏济贫。哀孤恤老。时美其德。号“给孤独”焉。(须达)愿建精舍。请佛降临;惟(舍卫国)太子逝多(又译“祗陀”)园地爽垲(音kai。地势高而干燥)。(须达)具以情告(逝多)。太子戏言金布园林乃卖。须达即出藏金。随言布地。建产精舍。为佛说法之处。这片园地。称为“给孤独园”、“给孤园”或“祗树园”。前述之“布金林”典亦出于此。“软语”指交谈。系借用《维摩诘所说经》句:“所言诚谛。常以软语。眷属不离。善和争讼。”诗末四 句是说;这个世界太黑暗了。争夺残杀太频繁了。只有借助无边的佛法。才能普渡众生、净化浊世。《大般涅 槃经》云:“摩尼珠投之浊水。水即为清。”仇兆熬引《圆觉经》句:“譬如清净摩尼宝珠。映于五色。随方可见。”并说:“结出赠闾丘意。言其空明之体。可涤尘凡也。”(见《杜诗详注&midd中央统战部佛教新闻

ot;卷九》)佛教的影响。使杜诗原有的沉郁顿挫的风格起了明显的变化。他的一小部分山水田园诗。接近王维风格。如《谒真谛寺禅师》:

“兰若山高处。烟雾嶂几重?

冻泉依细石。晴雪落长松。

……”

黄白山评比说:“三、四句景中见时。与王右丞(王维)‘泉声咽危石。日色冷青松。’(《过香积寺》)同一句法。然彼工在‘咽’字、‘冷’字。此工在‘冻’字、‘晴’字。”(见《杜诗镜铨·卷十七》) 另一首《大觉高僧兰若》。杨伦也认为“风调颇似摩诘(王维)”。

杜甫在四川(主要是成都)生活安定的八年(759年底——768年)中。所写的许多五言山水田园诗。都具有上述恬静淡泊。与世无争的风格。与他759年秋冬由秦州到成都旅途中所作的二十四 首五言纪行诗迥然不同。如上元二年(761)暮春他在成都草堂所作的《江亭》:

“坦腹江亭暖。长吟野望时。

水流心不竞。云在意俱迟。

寂寂春将晚。欣欣物自私。

故林归未得。排闷强裁诗。”

诗中的“水流心不竞。云在意俱迟。”与王维《终南别业》中的“行到水穷处。坐看云起时。”(此是王维最得禅趣的名句)如出一辙。至于北宋王安石(1021—1086)的名句“细数落花因坐久。缓寻芳草得归迟。”则显然是受了杜、王二公的影响。

又如。杜甫在郪县(今四川三台县境内)牛头山上和山下各作了一首五律。流露出较浓的禅意。其一是《上牛头寺》:

“青山意尽。衮衮上牛头。

无复能拘碍。真成浪出游。

花浓春寺静。竹细野池幽。

何处啼莺切。移时独未休。”

其二是《望牛头寺》:

“牛头见鹤林。梯迳绕幽深。

春色浮山外。天河宿殿阴。

传灯无白日。布地有黄金。

休作狂歌老。回看不住心。”

二诗均景中寓禅。《望牛头寺》后四句索性真接引用佛典。《金刚经·庄严净土分第十》云:“应如是生清净心。不应住色生心不应住声香味触法生心。应无所住而生其心。《六祖坛经》亦云“我此法门。以无住为本。……无住者。人之本性。于世间善恶好丑。乃至

九华山佛教新闻6

冤之与亲 。言语触刺欺争之时。并将为空。不思酬害;念念之中。不思前境;若前念今念后念 。念念相续不断。名为系缚;于诸法上。念念不住。即无缚也。此是以无住为本。”杜甫表示要断除迷念。忘却世间的善恶好丑。从政治漩涡的言语触刺欺争中解脱出来。他认为不论世事如何变化。只要自己无所系缚。就可以安时处顺。大彻大悟。再如。代宗李豫大历二年(767)仲夏。杜甫在夔州(今四川奉节)瀼西草堂(夔州人称山涧流入江者为“瀼”)居住时。所作的五律《园》与五维笔下的辋川别墅有异曲同工之妙。云:

“仲夏流多水。清晨向小园。

碧溪摇艇阔。米果烂枝繁。

始为江山静。终防市井喧。

畦蔬绕茅屋。自足媚盘餮。

原来。杜甫在瀼西的居处靠近市场。他嫌其喧闹。于是靠着夔州都督柏茂琳的帮助。在别处买了柑园四十亩以资偃息。这片小园与西居处隔溪相望 。园旁筑有茅舍。此诗描绘作者清晨泛舟行视果园。这里。忧国忧民的少陵野老俨然成了喜静好孤的摩诘居土。

上面叙述了杜甫的这位“诗圣”与佛教(尤其是禅宗)的较深因缘。但是。研究佛教。对佛教感兴趣与发心皈依佛教并不是一回事。检索史籍。亦不见杜甫正式受三皈五戒的只字片语。他一生嗜酒食肉的行为。均属破戒。不符合作为一个居士应遵守的准则。而杜甫也确有自知之明。他所处的时代。佛教盛行。称居士成风。而他却从未自称过居士。这也可以从侧面说明也不是一个正式的佛教徒。

注释:

①“一乘”为佛教术语。成佛唯一之教。“乘”指车乘。以譬佛之教法。佛法能载人至于涅槃岸。故谓之’“乘”。《妙法莲华经》专说此“一乘”之理。

②喻筏。即“筏喻”。佛经中取譬之词。佛之教法如筏。渡河既了。则筏当舍。达涅槃彼岸。则正法当舍;因之一切所说之法。名为筏喻之法。示不可执著于法也。见线装本《佛学大辞典》。

③西汉刘向(前79—前8年)所撰《列女传》云:齐攻鲁。至郊。遥见一妇人携一儿。抱一子。及军至。乃弃抱者而抱携者。将欲射之。遂止而问曰:“所抱者谁之子?”对曰:“兄之子。”“所弃者谁之子?”曰:“已子也。”军曰:何弃所生而抱兄子?”对曰:“子之于母。私爱也;侄之于姑。公义也;背公向私。妾不为也”。齐军曰:“鲁郊有妇人。犹持节行。况朝廷乎?”遂回军不伐。鲁君闻这。赐一束帛。号曰:“义姑”。

④《妙法莲华经》云:譬如有人。年既幼稚。舍父逃浙。长大复加因穷。父求不得。穷子傭。遇到父舍。受雇除粪。污秽不净。其父宣言。尔是我子。今我财物。皆是子有。穷子闻言。即大欢喜。

原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2014/02/213334321552.html

以上是关于「杜甫」杜甫与禅的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「杜甫」杜甫与禅;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/25445.html。