「金刚经」《金刚经》的思想价值及文化意蕴

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-05-03 01:45

- 自在佛学知识网

「金刚经」《金刚经》的思想价值及文化意蕴 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「金刚经」《金刚经》的思想价值及文化意蕴是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:《金刚经》的思想价值及文化意蕴

《金刚经》的思想价值及文化意蕴

「金刚经」《金刚经》的思想价值及文化意蕴

佛法东传。佛教与中国文化撞击和交融。伴随着印度佛教经籍的不断译介、阐释的进程。在传介到中土的大量佛教经典中。《金刚经》是译介最早、流传最广、影响最深的经典之一。在中国传统文化中。人们把《金刚经》与儒家的《论语》、道家的《道德经》、《南华经》并列视为释儒道三家的宗经宝典。

就中国佛教宗派内部而言。隋唐以后天台、三论、法相、华严诸宗都十分崇奉《金刚经》。各宗领袖都结合宗义。写下了不少有关《金刚经》的注疏。禅宗六祖慧能因闻《金刚经》得悟。从此中国禅宗与《金刚经》结下不解之缘。《金刚经》与中国文化、中国佛教的关系如此密切。因此要了解中国传统文化的精髓。有必要了解《金刚经》。

《金刚经》。全称《能断金刚般若波罗蜜经》。又称《金刚般若波罗蜜经》。“金刚”。为最刚硬的金属。是金中之精坚者。百炼不销。能断万物。以此比

佛教管理最新新闻

喻以大智慧断除人的贪欲恶习和种种颠倒虚妄之见。“般若”为音译。意思是明见一切事物及道理的高深智慧。“波罗蜜”也是音译。是“到彼岸”的意思。该经经名的全部含义就是说。以金刚般的无坚不摧、无障不破的般若智慧对治一切虚妄执著。达到对实相的理解。得到解脱。到达彼岸。金刚经》属大乘佛教般若类经典。相当于唐代高僧三藏法师玄奘所译的十六会、长达六百卷的《大般若波罗蜜多经》中的第九会“金刚能断分”(《金刚般若》)。被视为般若类经典的总纲。般若类经典的主要思想是讲诸法“性空幻有”。认为一切事物都是因缘和合而成。假而不实。本身没有一个恒常自在的自性。所以“性空”。然而自性虽空。因缘关系却是存在的。也就是说事物并非绝对地不存在。并非虚无。只是幻化不实而已。所以叫“幻有”。一切诸法本性空寂。非生非灭。非一非异。无取无舍。无我无所。所以只有以深广无边的般若智慧。洞见宇宙万物的真实相状、本来面目。无住无著。广破见执。显诸实相。才能真正契合世界的实相。得到解脱。般若类理论是大乘佛教的理论基础。因而被历代高僧称之为诸佛之智母。菩萨之慧父。般若思想也成为大乘佛教的共通思想。

吕cheng@①先生认为。在所有的大乘经典中。般若类经典出现得最早。在各种各样的般若类经典中。又以《金刚经》出现得最早。在中国。历代僧俗各界都对《金刚经》倍加重视。所以它曾多次被译出。现存的主要译本有:

(一)姚秦印度来华高僧鸠摩罗什译《金刚般若波罗蜜经》。一卷。

(二)北魏天竺三藏菩提流支译《金刚般若波罗蜜经》。一卷。

(三)陈天竺三藏真谛译《金刚般若波罗蜜经》。一卷。

(四)隋南印度三藏达摩笈多译《金刚能断般若波罗蜜经》。一卷。

(五)唐三藏玄奘译《能断金刚般若波罗蜜多经》。一卷。

(六)唐三藏义净译《能断金刚般若波罗蜜多经》。一卷。

今有清代同治十一年金陵刻经处刻本《金刚般若波罗蜜经六译》行世。历史上《金刚经》虽有以上六个译本。但最为流行的。还是鸠摩罗什的译本。需要指出的是。唐三藏玄奘的译本。是他所译的六百卷《大般若经》中的一部分。并非专门另译。后来唐代长安崇福寺律宗高僧智升将其单独分出流行。后世通常所说的《金刚经》一般是指鸠摩罗什所译的本子。

二

《金刚经》全文约五千四百多字。大致内容是: 有一次。释迦牟尼佛(世尊)在舍卫国的祗树给孤独园。与一千二百五十名大比丘在一块儿。日头将午。快到了吃饭的时辰。释迦牟尼便穿衣持钵到城中去乞化。然后又将乞化而来的食物带回祗树给孤独园。饭后。释迦牟尼收起衣钵。洗完脚。铺好座位。然后端端正正坐下。这时。一位名叫须菩提的长老从人群中走出。上前恭恭敬敬地向世尊行礼。然后问道:如果有人想发阿耨多罗三藐三菩提心。应当守持什么?怎样才能降伏自我的妄想之心?“阿耨多罗三藐三菩提”是梵文音译。意思是“无上正等正觉”。是佛陀觉悟的最高智慧。它能认识到一切事物的真正本质。具备这种觉悟就是成佛。所谓“发阿耨多罗三藐三菩提心”。就是下决心成就无上智慧。无上大道。即发愿成佛。这也是大乘菩萨行的全部内容和目的。

须菩提提出问题后。世尊感到很高兴。便回答了这一问题。通过非此非彼有无双遣的重重否定。指出世界上的一切事物都是虚幻不实的。要成就无上智觉。破除一切执著。扫除一切法相。

释迦牟尼认为:“凡所有相皆是虚妄”。世上的一切事都如梦。如幻。如水面的气泡。如镜中的虚影。如清晨的露珠。日出即散。如雨夜的闪电。瞬息即逝。世上的一切都是因缘和合而成。并无自性。所谓“缘起性空”。因此。我们平时看到的一切事物的形相。实际都不是它们真正的形相。事物真正的形相(实相)是“无相”。这样。世界上一切都不值得执著。这就叫“无住”。在修行实践中。能真正认识到无相之实相。能做到于世界万物都无念无系的“无住”。就可以得到真正的解脱。

为了使人们真正做到“扫相破执”、“无相无住”。释迦牟尼举了很多例子用以指导人们的修行实践。释迦牟尼能使一切众生都得到解脱而进入涅pan@②。但并没有任何众生得到解脱。因为众生之相皆为各种因缘合和而成。并非真实。只是虚妄之相;释迦牟尼的身体有三十二种优秀的特征。但是不能根据这三十二相来认识如来。因为这不过是外在的虚妄之相。如果仅看到这三十二相。则不能认识如来的真实面目(法身)。因为真正的法身是无相的。

释迦牟尼通过否定摒弃事物的虚幻之相。揭示出世界的真实本质。即“实相者则是非相”。如果认识到一切事物都是虚幻无自性的。就认识到了世界的真实本质、真如实相。即“若见诸相非相。即见如来”。倘能如此。就能不“住色生心”。就能不执著于“我相”、“人相”、“众生相”、“寿者相”。修行者在扫去一切虚妄执著后。万法的真实情状、真如实相就会自然显示出来。即“信心清净。则生实相”。

释迦牟尼要求人们扫相破执。甚至要求人们对&ldqu

佛教相关的新闻

o;佛法”也不应执著。认为“说法者无法可说。是名说法”。经中以舟筏作喻。说明佛法只是方便设施。不应拘泥死守。释迦牟尼说他自己在燃灯佛处修行。无一法所得。所以燃灯佛为之授记。认可他修行成功。如果执著于一法。燃灯佛就不会为他授记。《金刚经》中反复强调。修行者在修行过程中要破除执相于布施。又要破除执相于修行的果位(得菩萨果位、得阿罗汉果位等)。即破除修行过程的一因一果。只有把“破执扫相”贯彻于修行的整个过程。才会体证真如。获得解脱。成就佛道。《金刚经》强调该经的般若思想是佛门修行解脱的最高智慧。说“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。皆从此经出”。承诺如果有人信持此经。并为他人解说。能“成就第一希有功德”、“果报不可思议”。

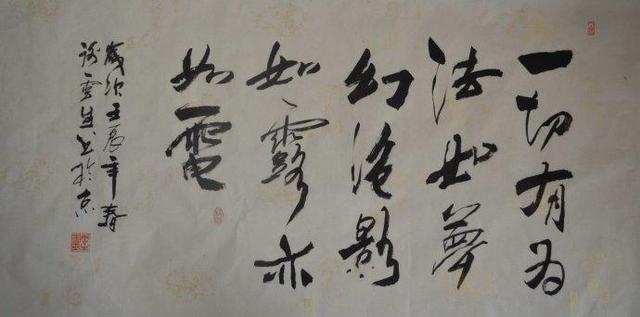

该经的最后。佛说了一首偈子。作为该经思想的总结:

一切有为法。如梦幻泡影。

如露亦如电。应作如是观。

三

《金刚经》可以说是佛教史上影响最大的经典。

《金刚经》包含了大乘佛教般若学说的精华。其“性空幻有”、“扫相破执”为主要内容的般若思想是大乘佛教的理论基础。《大智度论》中说:“般若波罗蜜。是诸佛母。诸佛以法为师。法者即是般若波罗蜜。”《大般若经》中说:“摩诃般若波罗蜜。是诸菩萨母。能生诸佛。摄持菩萨。”《金刚经》也说:“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。皆从此经出。”

从现代哲学的眼光来看。《金刚经》之所以被奉为诸佛之智母、菩萨之慧父、众圣之所依。是因为其般若思想关涉的是大乘佛教的认识论问题。

般若智慧实质上是大乘佛教所倡导的特殊的认知方式和思维方式。它要彻底地超越世俗的经验。否定或摆脱世俗的认识。从而认定尘世的感知都是虚幻不实的。只有把握“般若性空”之理。才能抛弃世俗的妄见妄念、妄想执著。才能证悟到佛门的真谛。

建立起“性空幻有”、“破相扫执”的认知模式和思维方式。是获取佛门知见的基础。也是建立佛教信仰和进行修行实践的前提。而《金刚经》所阐述的正是建立大乘佛教信仰、从事大乘菩萨行的理论基础。这一“般若性空”的基础理论。就佛教的“信仰”与“理解”的关系而言。它解决了“理解”的问题;就佛门的“知行”关系而言。它解决了“知”的问题。所以《金刚经》及其般若学说。就自然成为诸佛之母。对大乘佛教而言。《金刚经》及其思想有着无可替代的学术价值。

《金刚经》的般若性空思想是在印度大乘佛教徒在反对部派佛教。特别是说一切有部的“实有”理论中建立起来的。《金刚经》一问世。在印度就受到了广泛的重视。著名的印度佛教僧人、哲学家无著、世亲等人都对它做过注疏。

佛法东传。中国佛教属大乘佛教系统。自然青睐作为大乘理论基础的《金刚经》。以展开大乘菩萨行。从公元402 年《金刚经》由丝绸之路的河西走廊传入内地。著名翻译家鸠摩罗什首次把它译成汉文。到公元702年唐代僧人义净最后一次重译。短短三百年间。 《金刚经》在中土先后有六种译本问世。足见这部经典在中土受崇奉的程度。

《金刚经》传入中土时。正值魏晋玄学兴起。中土学人认为般若思想方法。与玄学可以相通。互为发明。所以当时中土思想界十分重

哈佛教授批美新闻

视以《金刚经》为代表的般若经典。其程度远胜于印度。《金刚经》在中土社会。既迎合了士人的情趣。又得到了统治者的扶持。开元二十四年(公元736年)唐玄宗颁布《御注金刚般若经》。把它和《孝经》、 《道德经》一起颁行天下。明成祖编纂《金刚经集注》。敕令天下奉行等等。都是例证。隋唐时期。中国佛教宗派形成。各宗派对《金刚经》崇奉有加。天台、华严、三论等竞相习诵。并按本门宗义进行阐发。天台宗用佛性论注解经文;华严宗以真如缘起论解释经文;禅宗更以《金刚经》为传法心印。

《坛经.行由品》中有一段关于慧能因闻《金刚经》得悟的记载:

时有一客买柴。便令送至客店。客收去。慧能得钱。都出门外。见一客诵经。慧能一闻经语。心即开悟。遂问客诵何经。客曰:《金刚经》。

《坛经.行由品》中还直接引用《金刚经》“凡所有相。皆是虚妄”的语句。又记载弘忍为慧能说《金刚经》。“至应无所住而生其心。慧能言下大悟”。

《坛经.般若品》中全都是解说般若智慧法门。慧能说:&ldq

四川南充南部佛教新闻

uo;善知识。若欲入甚深法界。及般若三昧者。须修般若行。持诵《金刚般若经》。即得见性”。又说“闻说《金刚经》。心开悟解”。称此法门为“般若三昧”。《坛经.定慧品》中。慧能提出“我此法门。从上以来。先立无念为宗。无相为体。无住为本”的宗纲。正是《金刚经》“离相无念”、“不住于相”、“应生无所住心”等思想的发挥。

总的说来。慧能创立的顿教法门。般若智慧是其血脉。而从佛典思想渊源来看。《金刚经》是《坛经》思想的重要源头之一。

《金刚经》不仅在中国佛学中体现其元典精神和思想价值。从中国文化史的视野来看。它的影响关涉到僧俗各界。渗透到社会文化的方方面面。

四

在悠久深厚的文化史中。《金刚经》对中国社会文化的影响随处可见。直至近代和当代。寺院僧人日常课颂和讲经说法。都依此经。在民间。连目不识丁的妇孺也可以随意背出一段或一句《金刚经》。在佛教施行扶世助化功德的过程中。各种各样的《金刚经》应验、感应故事成为中国民间社会劝善化导的重要形式。

在汉唐社会。《金刚经》常被不少僧俗用以为祈福禳灾、奖善惩恶的法宝。他们收集各种信受奉持《金刚经》而获得功德报应的故事。将这些故事分类辑要。以证明尊奉《金刚经》有延寿、愈疾、生子、登科、避邪、脱难、如愿等效应。一方面让人们加强佛教信仰。一方面让人们在日常生活中努力止恶从善。

唐代孟献忠撰的《金刚般若经集验记》按诵持《金刚经》而能获得的应验和利

五台山佛教界新闻

益。分为救护、延寿、灭罪、神力、功德、诚应等六篇。收入以隋唐社会为背景的《金刚经》感应故事七十则。唐代段成式撰的《金刚经鸠异》也是同样性质的应验记。收入了以中唐社会为背景的《金刚经》感应故事二十一则。其中有一则故事是这样说的:

有一个叫赵安的平民。一次在野外行走。看见一座坟墓边放着衣物。赵安以为这是无主的东西。就捡回家送给妻子。邻居知道后。到官府告他偷盗财物。赵安不承认。官府大怒。安排大刑伺候。然而刑具加身就断为数截。赵安却安然无恙。施刑者问他使了什么法术。赵安说:“唯念《金刚经》。”官府甚为惊异。只好将他释放了。

此外。敦煌出土的佛教文献中《持诵金刚灵验功德记》、《开元皇帝赞金刚经功德》等著作。都反应了《金刚经》在民间社会的流行情况及其化导世俗的功能。如果说各类《金刚经》应验记说明该经在民间社会的地位和影响。那么各种以《金刚经》为题材的文化艺术形式足以说明该经在文人士大夫阶层的影响和地位。

伴随着《金刚经》的传播。中国古代印刷、雕刻、绘画、文学、书法等文化艺术都不同程度地受其影响。世界现存最早的雕版印刷品是唐咸通九年(公元868年)的《金刚经》木刻本; 世界上最早的木刻版画是《金刚经》扉页的佛教绘画;现存规模最大、时间最早的石刻经文之一是山东泰山经石峪的石刻《金刚经》。

此外。柳公权、赵孟等书法大家所书写的《金刚经》手迹成为珍贵的文化遗产。不少与《金刚经》相关的文学作品、《金刚经》论疏中的诗词美文仍流传至今。

原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2014/02/103712322623.html

以上是关于「金刚经」《金刚经》的思想价值及文化意蕴的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「金刚经」《金刚经》的思想价值及文化意蕴;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/25299.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 佛教-禅定思想研究·第二届国际佛学论坛在北京隆重举行 2024-10-26

- 佛教-昆山延福禅寺隆重举行百僧祈祷世界和平系列法会 2024-10-26

- 金刚经-临湖轩文化论坛举办“名家说佛经”系列讲座 2024-10-25

- 书法-陈佩文189.9米《金刚经》隶书无缝长卷创世界纪录 2024-10-24

- 金刚经-金刚经百米长卷亮相广西南宁 2024-10-23

- 释星云-星云大师出席太湖世界文化论坛 传达五和思想 2024-10-23

- 佛教-第三届中国弥勒文化暨太虚大师思想学术研讨会在浙江奉化溪口举行 2024-10-22

- 金刚经-“世界最长篆刻《金刚经》”亮相兰州 2024-10-22

- 库车-新疆库车举办去宗教极端化书画展 抵制宗教极端思想 2024-10-22

- 金刚经-“墨艺传心”个展 开幕 《金刚经》佛光缘美术馆典藏 2024-10-22