「心理学」《十牛图》与《牧牛图颂》中佛法文化

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-04-29 01:09

- 自在佛学知识网

「心理学」《十牛图》与《牧牛图颂》中佛法文化 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「心理学」《十牛图》与《牧牛图颂》中佛法文化是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:《十牛图》与《牧牛图颂》中佛法文化

《十牛图》与《牧牛图颂》中佛法文化

「心理学」《十牛图》与《牧牛图颂》中佛法文化

「心理学」《十牛图》与《牧牛图颂》中佛法文化

一、引言

今天。我想就“正念的证悟”这个话题把自己的理解与大家分享。我想探讨在达到般若正念的过程中。人的心和念头会有哪些发展变化。用心理学的表达方式来说就是其中的心理过程是什么样的。

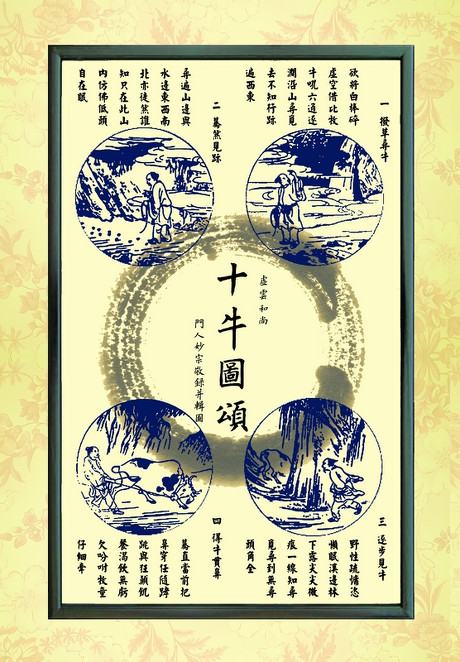

禅宗有许多祖师用“牧牛”来比喻修行。关于“牧牛”这个主题。有些禅师创作了图文并茂的作品。其中比较著名的作品有两个。其一就是《十牛图》。宋代廓庵禅师所作;其二是《牧牛图颂》。宋代普明禅师所作。同样都是讲“牧牛”。这两个作品的内容有相似之处。但它们还是不同的。我将会把这两个作品进行一番比较。并且尝试从心理咨询的角度理解其中的含义。

报考华东师范大学心理学系临床心理学专业的硕士生、博士生正在逐年增加。表达佛教修行理念的《十牛图》就是这个专业的考研必备知识。我认为。想要成为一名临床心理学方向的硕士或博士。需要做好三个准备:第一。要有深厚的哲学基础;第二。对于宗教和文化有一定的了解;第三。具备一些艺术修养。

除了心理咨询师。管理者学习佛学、心理学、国学也是非常有益的。因为这样可以减轻压力、净化心灵。在工作中更好地克己为公。我写的《心理禅》一书目前经常供心理咨询师和企业高管等人士培训时使用。我在讲座时也经常劝请听众发善念、发正念。即使只有一部分听众把这话听进去了。只要他们能够落实。那也是功德无量啊!

从心理学的角度来说。理解正念的作用可以围绕着四个关键词来进行。这四个关键词表达了修习正念需要的一些心理素质。

第一是“静”。静得下来。心灵的生命力才能成长。

第二是“深”。我们开展的这项研究具有各个不同的层次。可以渐次深入。

第三是“远”。看得远。树立人生的长远目标。

第四是“立”。现在社会上人心比较浮躁。这是由于缺乏信仰、过分追逐功利使然。我们不能随波逐流。在精神上要像莲花出水一般卓然独立。拥有坚定的信仰。拥有正向的人生价值观。

二、禅与开悟

《十牛图》和《牧牛图颂》讲的是禅。它们的图文都包含着禅意。

禅的目的是使人开悟。如果说禅中不包含开悟。就好像讲天空没有云彩。讲糖没有甜味一样。“开悟”在心理学中的定义是这样的:直接的非思辨的对事物本质的直观把握。

东方的禅与西方的心理咨询不同。西方的心理咨询比较重视理性;东方的禅比较重视直观、形象的东西。这种直观的把握是要将个人的意识从受压抑的状态当中解放出来。类似弗洛伊德所说的“洞察”。我有一篇论文。把精神分析学的洞察

佛教放生仪规 新闻

和禅的开悟做了一个比较。即东方的禅和西方的洞察之异同。精神分析学最后得到的成果取决于洞察的程度。禅的修证成果包含大悟、小悟、顿悟、渐悟。把东方的禅传到西方的人物中。日本的铃木大佐很有名。他说过:“同一世界。同一石头。同一杯茶。悟与不悟两境界。”今天我们在西园寺一起喝茶。对于悟和不悟的人而言。喝的这杯茶就是不同的。今天中午我们在西园寺共同吃的素斋。对于悟与不悟的人来说。恐怕在肚子里的消化也是不同的!

铃木大佐用形象的描写诠释开悟。他说开悟就像冲破黑暗的第一支蜡烛。好比有一个房

间是黑暗的。在其中点亮一支蜡烛。蜡烛发出微弱的光芒。此后再加入一百支、一千支甚至一万支蜡烛。整个房间变得非常明亮。但是冲破黑暗的是第一支蜡烛。尽管光亮很小。却是净化心灵的开始。也是生命觉醒的开始。

关于开悟也有其它比喻。比如“打破黑漆桶”、“桶底脱落”。等等。打破黑漆桶就是打破固有思维的过程。禅宗有很多公案讲的是开悟的机缘。开悟的瞬间。心理变化很奇特。仿佛心里有一道帘子忽然被卷起来了。正如唐代长庆禅师的悟道偈所说:“也大差。也大差。卷起帘来看天下。有人问我解何宗。拈起拂子劈口打。”

想要开悟。想要成佛。必须在心上用功。

三、《十牛图》与《牧牛图颂》的比较分析

《十牛图》与《牧牛图颂》讲的就是在心上用功的方法。它们展示了人的精神困惑和自我探求。表现了人心的磨炼和提升。艺术地反映了生命回归的进程。牛象征着人的本来自我——这是真实的自我。每个人的真我都是本来具有佛性的。但是我们普遍把真我迷失了。执著的是虚妄的自我。

(一)《寻牛》和《未牧》

《十牛图》中的第一首颂是《寻牛》:

“茫茫拨草去追寻。水阔山遥路更深。力尽神疲无处觅。但闻枫树晚蝉吟。”

我对这个颂的理解是:我们在极力寻找失去的心牛。并且因此产生了心理问题。

对于自身的心理问题。需要用正念来解决。正念一直存在于我们的自性当中。但是迷失了。我们花了非常大的功夫想要找回正念的力量。到处找寻不得。我们渴望了解“我究竟是谁”、“这个世界是怎样的”等等一系列问题。

《牧牛图颂》中的第一首颂是《未牧》:

“狰狞头角恣咆哮。奔走溪山路转遥。一片黑云横谷口。谁知步步犯佳苗。”

妄心未调伏时。就像未受驯服的野牛。距离真心与正念甚远。妄心会产生贪嗔痴、我执以及各种各样的心理障碍。也就是“步步犯佳苗”。从心理学的角度说。强迫症、忧郁症等问题都出现了。

(二)《见迹》和《初调》

《十牛图》中的第二首颂是《见迹》:

“水边林下迹偏多。芳草离披见也么。纵是深山更深处。辽天鼻孔怎藏他。”

人发现了心牛的踪迹。即发现了需要解决的人生危机所在。但是对于这头心牛。还只是看到了部分。没有看到整体。

心理咨询师对来访者进行点化。法师对信众进行点化。都有可能帮助人们发现心牛。当然人们自己也可能领悟到这一点。

《牧牛图颂》中的第二首颂是《初调》:

“我有芒绳蓦鼻穿。一回奔竞痛加鞭。从来劣性难调制。犹得山童尽力牵。”

牧童刚刚牵住了牛。但牛是未驯服的。在这个阶段。人需要拼命牵住不服帖的妄心。如要制服妄心。非要立大志、发起大勇猛心不可。初调之心犹如心猿意马。很难控制。

对应心理咨询中的案例。有些来访者的问题不断反复。刚看见进步了。一会儿又后退了。我们在做案例中

藏族佛教今日头条新闻

经常遇到部分来访者起初问题并不是特别严重。咨询开始后状态却变坏了。其实这不是状态恶化。而是他以往积累的创伤和不良情绪被激活后。以症状的形式表现出来了。这时候。咨询师和来访者必须勇敢地坚持下去。(三)《见牛》和《受制》

《十牛图》中的第三首颂是《见牛》:

“黄鹂枝上一声声。日暖风和岸柳青。只此更无回避处。森森头角画难成。”

看到了完整的心牛。即有了一定的自我感受与自我洞察。对自己的问题开始有了反思。

《牧牛图颂》中的第三首颂是《受制》:

“渐调渐伏息奔驰。渡水穿云步步随。手把芒绳无少缓。牧童终日自忘疲。”指的是在修习正念的过程中不应该有丝毫懈怠。

(四)《得牛》和《回首》

《十牛图》中的第四首颂是《得牛》:

“竭尽神通获得渠。心强力壮卒难除。有时才到高原上。又入烟云深处居。”

得牛就是开始学会把握自我、调控自我。想要最终认识自我。但是这个阶段的得牛并不等于我们已经认识到了自己全部的认知和行为。而是在努力转化自己的行为。养成新的习性。这其中有一个比较长的过程。

《牧牛图颂》中的第四首颂是《回首》:

“日久功深始转头。颠狂心力渐调柔。山童未肯全相许。犹把芒绳且系留。”

当心牛的癫狂力量渐趋柔和。开始回心转意时。牧童仍旧不能放手。还得抓紧绳子。

当来访者开始转向正念时。心理咨询师也不应放松警惕。一旦大意。很有可能前功尽弃。

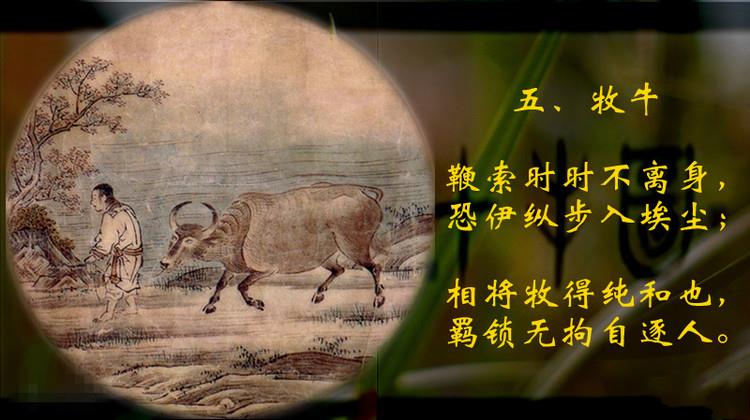

(五)《牧牛》和《驯伏》

《十牛图》中的第五首颂是《得牛》:

“鞭索时时不离身。恐伊纵步入埃尘。相将牧得纯和也。羁锁无抑自逐人。”

牧牛指的是进一步的修习。在这个过程中要耐心地管束顽固的心牛。必须有一个修习的过程。即禅修的过程或者说学习证悟的过程。

《牧牛图颂》中的第五首颂是《驯伏》:

“绿杨阴下古溪边。放去收来得自然。日暮碧云芳草地。牧童归去不须牵。”

此时牛已经野性全消。这代表着妄念已经息灭。牛被驯服。可以自然收放。不需要再牵绳子了。

从心理治疗的角度来说。到了这时治疗已经取得了一定成效。

(六)《骑牛归家》和《无碍》

《十牛图》中的第六首颂是《骑牛归家》:

“骑牛迤逦欲还家。羌笛声声送晚霞。一拍一歌无限意。知音何必鼓唇牙。”

这时已经可以做到人牛一体。随心所欲。怀有得到正果的喜悦心情。牧童骑在牛背上。用羌笛吹奏一曲。无限意境在心头。

《牧牛图颂》中的第六首颂是《无碍》:

“露地安眠意自如。不劳鞭策永无拘。山童稳坐青松下。一曲升平乐有余。”

禅心已现。自然解脱。进入无碍之境。所作所为皆出自天真。真实的自我已经回归。

(七)《忘牛存人》和《任运》

《十牛图》中的第七首颂是《忘牛存人》:

“骑牛已得到家山。牛也空兮人也闲。红日三竿犹作梦。鞭绳空顿草堂间。”

得到正果以后。安定在悠然闲适之中。忘记了牛的存在。不必再去时时关注。

《牧牛图颂》中的第七首颂是《任运》:

“柳岸春波夕照中。淡烟芳草绿茸茸。饥餐渴饮随时过。石上山童睡更浓。”

此时起心动念皆与佛性相应。

(八)《人牛俱忘》和《相忘》

《十牛图》中的第八首颂是《人牛俱忘》:

“鞭索人牛尽属空。碧天寥廓信难通。红炉焰上争容雪。到此方能合祖宗。”

不但把牛忘记了。把人本身也忘记了。迷妄之心已经脱落。了悟之心亦无踪迹。达到真正的空灵之境。

《牧牛图颂》中的第八首颂是《相忘》:

“白牛常在白云中。人自无心牛亦同。月透白云云影白。白云明月任西东。”

与《十牛图》一样。《牧牛图颂》在这里用的也是“忘”这个概念。

我认为在这里“明月”代表真如佛性。“白”代表正念。此时心性已超越善恶。达到与道合一之境。不再执著于善恶的概念。

(九)《返本还源》和《独照》

《十牛图》中的第九首颂是《返本还源》:

“返本还源已费功。争如直下若盲聋。庵中不见庵前物。水自茫茫花自红。”

此时。凝然不动。无为而为。这是禅的宗旨。即“真空无相”的境地。

《牧牛图颂》中的第九首颂是《独照》:

“牛儿无处牧童闲。一片孤云碧嶂间。拍手高歌明月下。归来犹有一重关。”

《牧牛图颂》描述的境界有所不同。在这里还有一重关。尽管客体的心牛已不复存在。能够用非我执的无差别心观照世间的一切现象。但要证悟圆满无上的菩提。尚未突破最后一关。仍待提升。

(十)《入廛垂手》和《双泯》

《十牛图》中的第十首颂是《入廛垂手》:

“露胸跣足入尘来。抹土涂灰笑满腮。不用神仙真秘诀。直教枯木放花开。”

廛。意思是老百姓居住的地方。一个人得到自我解脱。获得正果后又应该做些什么呢?进入街市为众生说法。为人类造福。以出世之心做入世之事。这是真正的大作为。

《牧牛图颂》中的第十首颂是《双泯》:

“人牛不见杳无踪。明月光含万象空。若问其中端的意。野花芳草自丛丛。”

牛不见。人亦不见。真空妙有。象征着大圆镜智的一轮明月。光照万象。这是佛性圆成之极致。

从整个过程来看。《十牛图》的“寻牛”、“见迹”、“见牛”表达的是人心的困窘。“得牛”、“牧牛”、“骑牛回家”、“忘牛存人”表达的是人心的追求与锤炼。即解决问题、寻得自我的过程。“人牛俱忘”、“返本还源”、“入廛垂手”表达的是人的精神和生命升华的过程。

如果把《十牛图》的内容运用到当代的心理咨询当中。第一到第五可以说是指治疗所取得的成效。第五到第十主要阐述咨询过程中心理咨询师的个人成长以及所要达到的境界。

我所做的这些探讨和分析并不一定准确无误。还请各位法师指点。

四、关于解脱

宋代无门禅师有一首禅诗:“春有百花秋有月。夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头。便是人间好时节。”说的是解脱自在的清福。帝王享受的只是洪福。清福可不是每个人都能享的。

济群法师关于《心经》的讲座给我很大的震动。其中有些内容我记得很牢。他说。如果总是执著于修行形式。也会构成解脱的障碍。我觉得我能够理解这番话。对于心理治疗来说。治疗的理论、技术、方法再好。我们也不能过于执著。否则可能会影响到治疗效果。甚至也会造成心理障碍。

走向解脱。人格要有一个不断发展和完善的过程。在这个过程里。正如云门禅师(禅宗

云门宗的开山祖师)所说。药与病都需要根治。听到这个。有人会问:“药怎么会需要根治?药是用来治病的!”药的确是用来治病的。但须知有些药有副作用。会造成后遗症。其实整个大地都是药。所谓“烦恼即菩提”。当我们学会不回避问题。面对问题。那么烦恼就可能出现转机。

当我们对于自己内心的尘垢已经看清楚了。却不去扫除。修行的成果仍然有可能退失。我们的修行必须转化成真实的行为。并且达到一定的程度。在特定的环境中实施。才会行之有效。在心理治疗当中。这个阶段的做法被称为心理认知和行为的不断实践。通过实践才能提高生活质量。

现在的国家心理咨询师在做什么工作呢?概括地说就是帮助大家做到六个字:“提得起。放得下”。比如。强迫症就是放不下。忧郁症就是提不起。拿汽车来比喻。强迫症是刹车失灵了。忧郁症是发动机不运转了。

相比于提起。我认为放下更重要。提起可能是一种能力。放下则要有一种境界。

在我的来访者中。有些人没有勇气面对学业上的挑战。比如不敢参加高考。这是提不起;另一些出现感情危机的来访者则是放不下。他们在婚恋关系中感到不被喜爱、不被善待。却无法放下对方。提起是勇猛。放下是洒脱。他们做不到。提不起是一种懦弱。放不下是一种可怜。

“提得起。放得下”。这六字虽短。但无限的道理就在其中。知易行难。有的听众说:“你自己也一定做不到!”对。我也做不到。真做到的时候我就解脱

传统的佛教有什么新闻

了。就可以“人牛俱忘”了。我想用唐代黄檗禅师的诗作为这次讲座的结尾:“心如大海无边际。广植净莲养身心。自有一双无事手。为做世间慈悲人。”以此与在座的各位心理咨询师共勉——我们从事这个行业。要向大菩萨学习。我们要有一种坚忍博大的精神。才能够一直做下去。

讨论

朱建军:请教徐老师。“牛”的寓意是什么?这个寓意代表什么?如何从心理学理解?

《十牛图》和《牧牛图颂》表达的过程都可以大致分为三个阶段:第一个阶段是失去。第二个阶段是得到。第三个阶段是忘掉。第二个阶段我觉得自己能理解。我想知道的是:第一个阶段。失去牛之后是什么状态?第三个阶段。忘掉牛的时候又剩下什么?

徐光兴:以我的理解。牛的寓意可以有两种解释。

第一种解释。从心理学的角度看。牛就是我们的人生。人生经历常常给我们造成痛苦或者带来快乐。我们有时候失去。有时候得到。

第二种解释。从禅学的视角来讲。牛是具有佛性的真正的自我。由于我们受了外界的名利财色等各种影响。这头心牛被蒙蔽住了。我们要把覆盖其上的灰尘扫除掉。在“牧牛”之前。首先需要把牛找回来。把牛找回来以后。再向更高的层次提升。最终我们的目标是到达彼岸。前往彼岸需要通过船或木筏等工具。也就是说我们可以采用各种法门和技术修行。然而当我们已经到达彼岸。还把工具抓住不放。那就不对了。这时我们要把船或木筏放掉。才能走向一片新的天地。这就是“忘掉”的阶段。

朱建军:我觉得今天徐老师讲的内容是心理康复或者心理成长的过程。不是证悟的

佛教新闻天地

过程。因为讲座中的解释出来的那些境界。有些我能做得到。有些我能想象得到。但开悟以后是什么样子我想象不到。成佛就更想象不到佛教新闻综合频道

了。心理康复和证悟不是同一件事。我甚至觉得心理学之中也不存在“开悟”这个部分。通常来说。心理学研究的是感觉、知觉、记忆、思维、情绪、情感等等。这些都属于佛教所说的“妄心”。心理学研究的就是妄心怎么活动。

以唯识宗讲的八识而言。咱们心理学界的人研究其中的前六识。跟第七识可能也沾了点边。至于“转识成智”之后是怎样的状态。我想。或许所有的心理学家都没见过吧?

徐钧:这恰恰就是心理学和佛学的区别之处。

济群法师:笼统而言。《十牛图》中的牛。指的就是我们的心。牧牛。是对于修心的一种生动比喻。在佛教中经常用“牛”比喻修行中的某些元素。这种现象与古代印度的文化有一定联系。

我们的心分为妄心和真心。在《十牛图》里。起初这头牛是一种难以调伏的兽性状态。它代表妄心。从“见迹”到“得牛”的过程。表示逐渐认识真心的过程。修行人先是认识真心的影子。后来真正地体认真心。直到完全超越妄心的层面。在妄心的层面有能所;在真心的层面超越能所。《心经》中说“无智亦无得”。指的也是要超越能所。体认真心以后。就是人牛两空、能所双亡。

众生与佛都有觉性。在共同拥有的觉性层面。佛与众生其实是一样的。心、佛、众生三无差别。为什么普通的众生没有成佛呢?众生迷失了觉性。佛陀体认了觉性。佛教所说的“开悟”就代表着对于觉性或者说对于真心的一种体认。

正如刚才朱建军老师所说。一般而言心理学的研究在妄心的范畴之内。并不涉及体认真心。

原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2014/04/104651326572.html

以上是关于「心理学」《十牛图》与《牧牛图颂》中佛法文化的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「心理学」《十牛图》与《牧牛图颂》中佛法文化;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/24876.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 和合吴地·和谐社会 第六届寒山寺文化论坛举行 2024-10-26

- 文化-“民间宗教研究:第四届宗教与民族学术论坛 ”综述 2024-10-26

- 佛教-新昌大佛寺佛教文化发展交流会举行 2024-10-26

- 佛教-国内外专家学者在京研讨汉藏佛教美术 2024-10-26

- 文化-《中国藏文化年鉴》编写研讨会在中央民族大学举行 2024-10-26

- 湖北黄梅-德国本笃禅修中心雅戈尔一行到湖北黄梅四祖寺礼祖 2024-10-26

- 佛教-福建佛教法师释本性 出访东南亚主讲“中国禅” 2024-10-26

- 少林寺-少林寺下院空相寺举行第十一届达摩祖师纪念大典 2024-10-26

- 佛教-常州天宁禅寺 感受佛教文化 2024-10-26

- 禅宗-“第三届黄梅禅宗文化高峰论坛”学术总结会及闭幕式举行 2024-10-26