「佛教」我愿暂止飘零,去河边做一棵大树,

- 佛教故事-自在佛学知识网

- 2022-12-05 01:26

- 自在佛学知识网

「佛教」我愿暂止飘零,去河边做一棵大树, ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「佛教」我愿暂止飘零,去河边做一棵大树,是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:我愿暂止飘零,去河边做一棵大树,

「佛教」我愿暂止飘零,去河边做一棵大树,

相传悉达多太子出家后。先到了跋伽仙人的苦行林。那里的修行者有的披着草衣。有的身着树皮。或躺在泥土里。或卧在荆棘上。以种种苦行折磨肉体。以求得精神的解脱。悉达多不满意这种做法。滞留一宿便离去了。

悉达多的父亲净饭王听到儿子出家的消息。十分悲伤。经派人劝说无效。便在亲族中选派了阿若鞒侨陈如、阿说示、跋提、十力迦叶、摩诃男拘利等5人伴随他。悉达多带着5个随从渡过恒河。到了摩揭陀国的首都王舍城。国王频婆娑罗会见了他。并请他应允。如果得道。请先来度我频婆娑罗。尔后。悉达多寻访隐栖在王舍城附近山林的数论派信奉者阿罗逻·迦罗摩和郁罗迦·罗摩子。跟他们学习禅定。然而他们的教义仍然不是真正的人生解脱之道。便离开了他们。

悉达多带领五个随从又来到尼连禅河边的加阁山苦行林中

佛教故事视频大全佛陀

。和那里的苦行人一起实行极端刻苦的修行。悉达多为了寻求解脱。他静坐思维。身不着衣。不避风雨。每日仅食一麦或一麻。坚持不懈达六年之久。身体已极度消瘦。但仍没有找到真正解脱的方法。于是他悟到:当时印度的哲学思想中没有真正能使人达到大彻大悟的道理。自己只是一味的苦行是徒劳无益的。于是他决定结束苦行。悉达多结束苦行后。先到尼连禅河中洗去了他身上6年的积垢。随后接受了河边牧羊女供养的牛奶。恢复了体力。随从他的5个人见他这样做。都以为他放弃了信心和努力。便离开了他。前往波罗奈城的鹿野苑去继续他们的苦行。

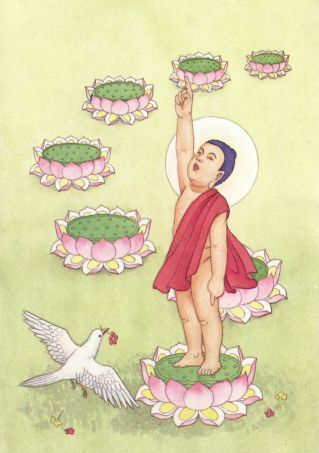

佛经上说。悉达多太子站在尼连河边。手捧铁制的钵多罗(简称钵。出家人乞食盛饭器)。默念道:我将此钵投入河中。此钵如能浮出水面并逆水漂行。我就必能在此地彻底觉悟。得到解脱。当悉达多将钵投入水中后。果然铁钵浮出水面。逆水漂行。 悉达多太子独自一人走到一棵枝叶繁茂的毕钵罗树下?拾了一些草叶铺了一个座位。他面向东方。盘腿静坐。当时发下誓愿:“我若不能证到无上大觉。宁让此身粉碎。终不起此座!”他静思冥索。总结过去修行的经历。重新调整思维方法。深究宇宙间一切现象的规律和人生解脱之道。 佛经上说。魔王害怕悉达多太子真正觉悟。就派了三名魔女(这三个魔女是:爱欲、乐欲和贪欲)来殷勤献媚。诱惑太子。但太子对魔女淫荡的挑逗视而不见。毫不动心。

魔王见魔女引诱没有成功。就带领众魔鬼亲自来到悉达多太子座前。魔王威胁太子说:如果太子不立即回到皇宫去享受荣华富贵的生活。就让太子粉身碎骨死在树下。悉达多太子专心修行思考。对魔王的威胁就如同没有听见。魔王命众鬼刀箭齐发。杀向太子。但魔鬼的刀箭却不能挨近太子的身体。这时天空一声巨响。护法天神来帮助太子。将魔鬼全部驱散。 终于。在十二月初八日(中国农历)的凌晨。悉达多太子战胜了最后的烦恼。获得了彻底的觉悟而成了大智慧的佛陀。悉达多太子成佛的年龄是35岁(也有说是30岁)。

悉达多太子所觉悟到的真理。就是:①四谛;②八正道;③缘起论;④三法印。

佛陀的意思是“觉者”或“智者”。就是我们平时简称的佛。佛教对佛的解释有三种涵义:①正觉:就是对宇宙间一切事物无增无减地、如实地了解了。觉察了;②等觉或遍觉:就是不仅自己觉悟了。而且能平等普遍的使别人也觉悟;③圆觉或无上觉:就是自己觉悟和使别人觉悟的智慧和行动、功德都达到了最高和最圆满的境地。

悉达多达到了这种觉悟的境地。所以他成佛了。因为他属于释迦族。人们就尊称他为释迦牟尼。意思是释迦族的圣人。因为悉达多是坐在毕钵罗树下成佛的。毕钵罗树从此就都叫做菩提树了。菩提就是“觉”的意思。悉达多成佛的地方。称为菩提伽耶。又称菩提道场和佛陀伽耶。

释迦牟尼在菩提树下大悟成佛后。无比的喜悦。佛陀的这种得到彻底解脱的愉快。是不可能用几句话形容得了的。佛陀从座位上站起来。他在附近的树下踱步。反复品味着自己所觉悟到的真理。一连在树下呆了3个7日(21天)。因为这种获得真理。得到解脱的快乐。使佛陀忘记了时间。忘记了自己。他只是感到他的思维在扩大。在升腾。已经和宇宙融为一体了

佛经上说:释迦牟尼成佛后。并不想把自己悟到的真理传授给他人。因为佛陀想到。世上一切众生都是在追求名利和争取自己满足欲望。我静悟到的真理。世人未必愿意接受。或许还要遭到世人的诽谤和讥嘲。只要我解脱。永不烦恼。与世无争就算了。但是。天神劝请佛陀慈悲为怀。救济众生。脱离苦海。 释迦牟尼成佛后。就以大慈悲的心情。博大精深的智慧。不畏艰苦的精神。开始了40年不间断的弘扬佛法。教化众生的活动。他最初说法。是到波罗奈城的鹿野苑。化度随侍过他的5个寺者阿若侨陈如等人。佛陀在鹿野花苑的第一次说法。在佛教称为“初转法轮”。 讲说佛法为什么叫做转法轮呢?“轮”是印度古代战争中用的一种武器。它的形状像个轮子。印度古代有一种传说。征服四方的大王叫做转轮王。转轮王出世时。空中就出现此轮。预示他前途无敌。这里用轮来比喻佛所说的法

佛教故事莲花生大传

。佛的法轮出现在世上。一切不正确的见解。不善的法都将破碎无余。所以把说佛法叫做“转法轮”。 释迦牟尼当初出家的目的。是为了寻求解脱生老病死等痛苦之道。他在鹿野苑第一次说法时。以浅显的语言。生动的比喻。讲述如何修道才能解脱烦恼永离苦海的真理。他所讲的主要内容有以下几个方面:①四谛;②八正道;③缘起论;④三法印。这些是佛教的根本教义。是释迦牟尼证悟以后所形成的自己独特的观察和分析事物的观念。

四谛。也称四圣谛。“谛”是实在和真理的意思。四谛即苦、集、灭、道。

苦谛。是讲世间存在的种种苦的现象。所谓“一切皆苦”。

集谛。是讲造成痛苦的各种原因或根据。

灭谛。是讲苦的断灭。即断灭一切产生苦的原因。达到佛教最后理想的无苦境界。

道谛。是讲要实现佛教的最高理想所应遵循的途径和方法。要实现“道谛”。就必须遵循“八正道”。

八正道。也称八圣道、八支正道。主要是解释要实现佛教最高理想的“道谛”。即必须遵循的八种途径:①正见(正确的见解);②正思维(正确的思维);③ 正语(正确的语言);④正业(正确的行为);⑤正命(符合佛教戒律规定的正当合法的生活);⑥正精进(正确的努力修练消灭一切烦恼。达到

佛教故事四个王子

无忧寂静);⑦正念(正确的思想。明记四谛等佛教真理);⑧正定(正确的修习禅定)。佛教认为。人们按此来观察、思考、说话、行动和生活。就可以达到涅磐的境地。涅磐的意思是圆寂。圆是智慧福德圆满。寂是灭除了一切惑业。永恒寂静。达到了最安乐的解脱境界。教佛的经籍非常繁多。其实不超出四圣谛。而四圣谛所依据的根本原理则是缘起论。佛教的所有教义。都是从“缘起论”这个源泉流出来的。“缘起”也称“缘生”。是“因缘生起”的略称。是佛教全部宇宙观和宗教实践的基础理论。所谓缘起。即诸法由因缘而起。也就是释迦牟尼常说的“此有故彼有。此生故彼生。此无故彼无。此灭故彼灭”。佛教认为。一切事物和现象的生起。都存在着相互联系。互为条件的因果关系。佛教的缘起说。主要是以人生问题为中心来谈的。用以解释人生痛苦的原因。

缘起论。是佛教特有的教义。归纳起来。有四个重要的论点:第一个论点是无造物主。佛教既承认“诸法因缘生”。就否定有个创造宇宙万物的主宰。这是释迦牟尼对当时的“种姓制度”进行批判的新思想。从中亚侵入印度的白肤色的雅利安人称自己是高贵的种族。而把被他们征服的。深色皮肤的土著民族称为低贱的种族。他们把种姓分为四等。即婆罗门(祭司。最高贵)。刹帝利(王族、武士)、吠舍(农民、手工业者及商人)和首陀罗(奴隶)。他们造出一个“原人”(类似上帝)。宣称婆罗门从原人口中生出。刹帝利从原人臂中生出。吠舍从腿中生出。首陀罗从脚中生出。释迦牟尼反对有一个绝对第一因的血统论。他主张“四姓平等”。

缘起论的第二个重要论点:无常。佛教认为。宇宙间一切现象都是相互依存。没有永恒的实体的存在。所以任何现象都是无常。都表现为刹那生灭的。无常分为:①众生无常。谓人生都是无常的。终归要变化以至于消灭的;②世界无常。谓世界上一切现象都是无常的。无时无刻

佛教故事16字

不在流动变迁中。最后归于消灭;③诸念无常。谓人们的思维概念都是瞬息万变的。所谓“念念生灭”。佛教无常学说。主要是为反对当时婆罗门教主张宇宙有个最高的主宰叫做“梵”的是永恒常住的理论而提出的。缘起论的第三个重要论点:无我。佛教根据缘起论认为世界上一切事物都由因缘而生。因缘灭则灭。所以就不会有一个独立的。实在的。主宰一切的“自我 ”(即灵魂)存在。佛教认为房子是砖瓦木石的结合体。人是由五蕴(色、受、想、行、识)组成的。色属于物质。后四种属于精神。在这样的结合体中。没有常住不变的“我”。所以称“无我”。

婆罗门教主张宇宙间的最高主宰是“梵”,“自我”(灵魂)是梵的化身。佛教为反对婆罗门的这个理论而提出了“诸法无我”。也就是不承认有一个造物主。缘起论的第四个重要论点:因果相续。佛教认为因缘所生的一切法不但是生灭无常的。又是相续不断的。如流水一般。前前逝去。后后生起。因因果果。没有间断。因与果相符。果与因相顺。如同“种瓜得瓜、种豆得豆”的道理一样。

“诸行无常。诸法无我”。是佛教对宇宙万有的总的解释。也可以说是一切法的总法则。所以无常和无我的教义被称作“法印”。

法印。是佛教用来鉴别佛法真伪的标准。法。指佛教教义。印。喻世俗的印玺。能印证真伪的佛法之印。故名法印。凡符合法印的是佛法。违背法印的则非佛法。

“诸行无常、诸法无我、涅磐寂静”。并称三法印。或者加上“有漏皆苦。亦称四法印。 佛教解释“有漏皆苦”的意义:“漏”就是指烦恼。佛教认为众生不明白一切法都是缘生缘灭。无常无我的道理。而在无常的法上贪爱追求。在无我的法上一味追求“为我所有”。这就引起众生的烦恼。烦恼的种类极多。所以人生的苦也极多。一般地说有八苦。佛说世间有无量的苦。苦不是孤立的自己生起来的。也不是造物主给予的。也不是偶然的。而是有因缘的。这就是佛教对苦的缘起解释。 佛教解释“涅磐寂静”的意义:涅磐是无漏。就是消灭了苦的因和苦的果。也就是消灭了生死忧悲的苦恼。人就得到超度了。所以也称灭度。更明确地说:凡是属于不清净的污染的缘尽灭了。没有贪欲。愚痴转变成清净的智慧。这就是涅磐。涅磐的意义也是圆寂。圆。就是智慧福德都达到圆满成就;寂。就是。达到了永恒寂静的最安乐的境界。佛教认为这种境界“唯圣者所知”。是不可思议的解脱境界。涅磐可以解释为逝世。但不能以世俗所见到的一个人没有了。死了的概念来解释。其实释迦牟尼30岁就已经证得涅磐而成佛了。不过他的肉体还是过去惑业之果的剩余。所以称为“有余涅檠”。直到他80岁逝世。方是入“无余涅磐”。涅磐是佛教修习所要达到的最高理想境界。如何才能达到涅磐?就要以戒、定、慧这三学为方法。这是学佛者必须修持的三种基本学业。

戒:指戒律。即防止行为、语言、思想三方面的过失。有五戒、十戒、具足戒三级。五戒是不杀、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒类。这是出家和在家的皈依信仰佛教的弟子共持的戒。十戒叫沙弥戒。是不满20岁的出家人受的戒。满20岁的出家人才能受具足戒。受具足戒的男出家人称比丘。女出家人称比丘尼。释迦牟尼刚开始传教时。并没形成约制僧团的一定规律。其后随着问题的发生而随时制成。到释迦牟尼逝世前。具足戒已制定了250多条。 三学中的“定”。是指禅定。即摈除杂念。专心致志。精神上既不瞌睡又不纷弛的安和状态。这是佛教徒必修课程。由于定。身心远离爱欲乐能等而达到完全安静境地。从而产生了智慧。再进一步集中精神思想、终于能够引发一种无漏(无烦恼)的智慧。完全超脱苦、乐。连自己的存在都忘却。达到舍念清净的境界。即涅磐境界。这就是从“定”而后能引出的“慧。”慧就是智慧。就是通达了四圣谛的道理。断除迷惑。证悟了真理。获得了真正的解脱。三学概括了全部佛教教义和全部修行法门。三学中以“慧”最重要。“戒”和“定”都是获得慧的手段。只有获得慧。才能达到最终解脱的涅磐境界。 释迦牟尼得道成佛之后。第一次在鹿野苑。对侍从过他的5人:阿若侨陈如、摩诃男拘利、跋提、阿说示、十力迦叶所宣讲的佛法。就是以上所讲解的法印、四谛、八正道、缘起论等内容。这些只是佛教初期佛法的基本内容。阿若侨陈如等5人听到释迦牟尼的教说。心悦诚服。便都皈依释迦牟尼。成为最初出家的佛弟子。后人称这5人为五比丘。这是世间有比丘的开始。比丘是指出家男人。梵语原义指乞食以自生活。义中还有怖魔、破恶、净命等义。凡三比丘和合共处称“僧伽”。义为众。就是团体。所以俗称比丘为僧人。世俗也称比丘为“和尚 ”。这是印度的俗语。义为亲教师。与称师傅相同。会讲经说法的和尚被称为“法师”。 释迦牟尼在鹿野苑初转法轮这件事。是佛教的一件具有重大意义的事。因为从那时起。佛教就开始建立起来了。从那时起。佛教开始具备了组成宗教团体的三个要素:领袖、理论、参加人员。这三个要素佛教称为三宝:佛陀是佛宝;佛所说的佛法是法宝;佛的出家弟子的团体——僧伽是僧宝。称之为宝。是因为它能够令大众止恶行善、离苦得乐。是极为尊贵的意思。释迦牟尼开悟得道成为佛陀。形成了自己独特认识世界的观念。在鹿野苑初转法轮。使侨陈如等5人皈依佛。成为出家弟子。于 是形成了僧伽。所以从此佛教开始具足了三宝。创建起佛教。 释迦牟尼教化侨陈如等5人为比丘之后。就暂住在鹿野苑。开始在附近传教。不久。婆罗奈城商会会长俱梨迦的儿子耶舍。因厌倦奢侈豪华的生活。深夜逃到鹿野苑。请求释迦牟尼帮他解脱苦恼。释迦牟尼听到耶舍的苦恼与自己为太子时相似。十分同情。收为弟子。耶舍成为佛陀的第六位比丘。

耶舍的父亲俱梨迦寻找儿子到佛陀处。佛陀向他宣讲了四谛的佛理。富贵并不可靠。人生最宝贵的是觉悟。俱梨迦受佛启示。也想出家。但商业上又无人管理。佛教导说:信仰佛法不必一定出家。于是收俱梨迦为第一个在家佛弟子。称为优婆塞。义为清信士。俗称居士。意方居家修道之士。 俱梨迦皈依佛陀成为优婆塞(居士)之后。请佛陀到他家受供。释迦牟尼带领6名弟子到俱梨迦家中应供时。对耶舍母亲宣讲了佛法。耶舍的母亲愿意皈依佛陀作为在家的信女。佛化的家庭生活。于是佛陀收她为第一个优婆夷——女居士。佛陀告诉说:在家修行的男女佛信徒(优婆塞和优婆夷)。遵守不杀生、不偷盗、不淫邪、不妄语、不饮酒这五戒。就佛的其他弟子一样。在修行中同样可以证得涅檠。 释迦牟尼化度了耶舍成为比丘。耶舍的父母成为优婆塞、优婆夷之后。佛陀传教的影响渐渐扩大。接着。耶舍的亲朋约50人都受到感召。都皈依佛陀作了出家的弟子——比丘。 ---------------------------------------------------------------

「佛教」我愿暂止飘零,去河边做一棵大树,

---------------------------------------------------------------- 【我愿暂止飘零。去河边做一棵大树。站一千年……】 ------------------------------------------ 从前有一个很有钱的大善人。做了很多善事。积了很多功德。一日。他在家里读书。忽然看见一个人从窗外走过。他一下子被那人面相吸引住。追出门去。却已找不见那人了。他喜欢那人喜欢得要命。从此一心想见那人。走遍天下去寻。却总也找不到。一次在梦中。菩萨问他。他积德很多。有什么要求没有。他说他只想见那个人一面。菩萨说。你若真想见那人。一定要舍弃这一世的人身。投生做一棵大树。五百年后。也许有机会能再见那人一面。他想了很久。因为实在太喜欢那个人了。就决定做一棵树。

很快他就死去。转世在河边做了一棵大树。五百年来。饱尝着做树的痛苦。忍受着风吹雨打。忍受着野兽的折磨。不能移动。不能说话。只为了能见那人一面。五百年后终于有一日。忽然见到一个人远远的从河那边走过来。正是那个他梦寐以求的人。他激动极了。手舞足蹈。使劲地摇着浑身的树枝树叶。努力试图引起那人的注意。他是多么想让那人走到他的树荫下。休息乘凉啊。只见那人向他走了过来。经过他身边。瞧都没有瞧他一眼。径直走了过去。他想大叫。他想追过去。无奈他只是一棵不能移动。不能说话的树。

他失望。他委屈。不知道为什么五百年还修不到这么一点缘份。当晚又梦到菩萨。菩萨告诉他说。如果他还想见那人。在河边

涉水渡河佛教故事

再做五百年的树。或许会修到一点缘份的。他觉得既然已经等了五百年。再等五百年也不算什么。他实在太喜欢那个人了。就这样。他在河边又站了五百年。饱尝着做树的痛苦。忍受着风吹雨打。忍受着野兽的折磨。不能移动。不能说话。只为了能再见那人一面。五百年后终于有一日。那个人又远远的从河那边走过来。这回他没有激动。没有摇枝动叶。只是静静地站在那里。为了这一日。他舍弃了做人的机会。恻恻地做了一千年的树。吃过太多的苦。伤过太多的心。他已经能以平静的心等待那个人的到来。只见那人向他走了过来。走到他的树荫底。安然坐了下来。一坐就是七七四十九日。

原来那个人就是佛祖释迦摩尼。而这棵树就是那棵菩提树。后来跟佛祖一起成了佛。

菩 提 本 无 树 明 镜 亦 非 台 本 来 无 一 物 何 处 惹 尘 埃 ......

原文出处:http://www.xuefo.com/nr/article24/242592.html

以上是关于「佛教」我愿暂止飘零,去河边做一棵大树,的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「佛教」我愿暂止飘零,去河边做一棵大树,;本文链接:http://www.fzby666.com/gus/10316.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 大槐树-一棵根深叶茂的大槐树 2024-04-15

- 哪一棵树好看呢? 2024-04-12

- 因果昭昭:一棵芒果引发连环血案 2024-04-10

- 我愿长跪不起——记三个投身农村教育的热血青年(五) 2024-03-29

- 热血青年-我愿长跪不起——记三个投身农村教育的热血青年(六) 2024-03-29

- 大学-我愿长跪不起——记三个投身农村教育的热血青年(一) 2024-03-29

- 杨华-我愿长跪不起——记三个投身农村教育的热血青年(二) 2024-03-29

- 大学-我愿长跪不起——记三个投身农村教育的热血青年(三) 2024-03-29

- 热血青年-我愿长跪不起——记三个投身农村教育的热血青年(四) 2024-03-28

- 佛教-我愿诚心向佛 2024-03-28