「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

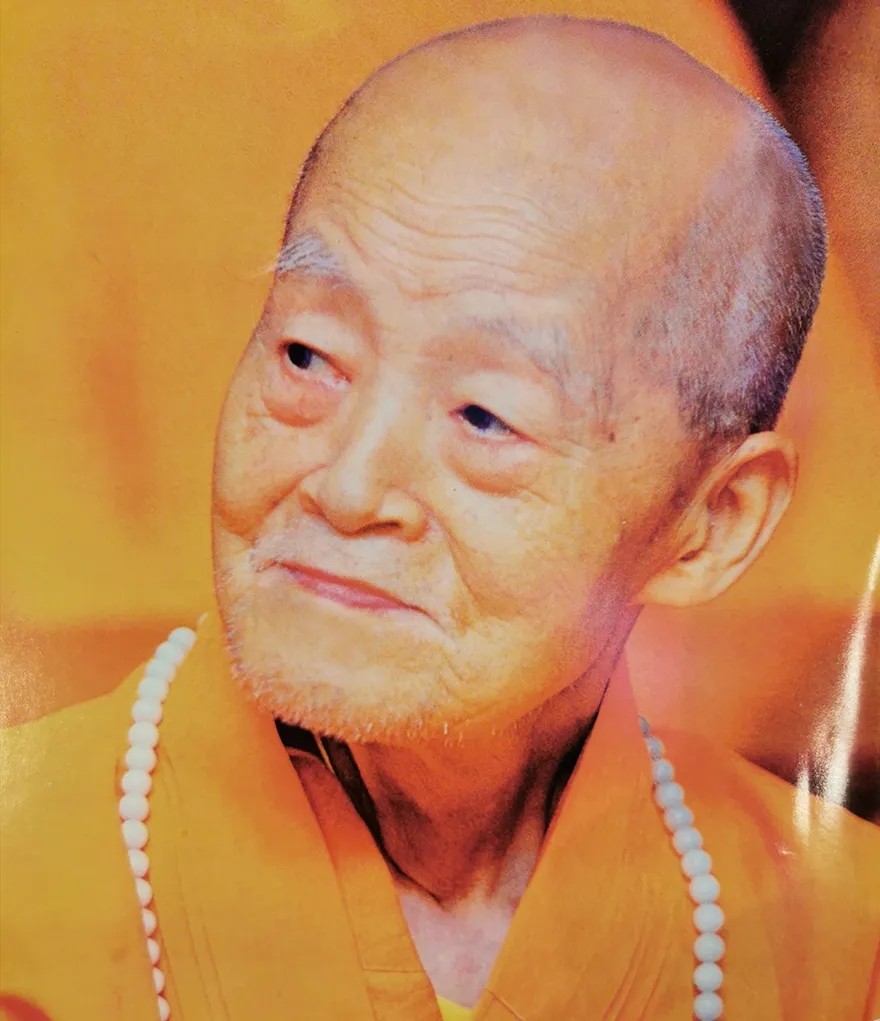

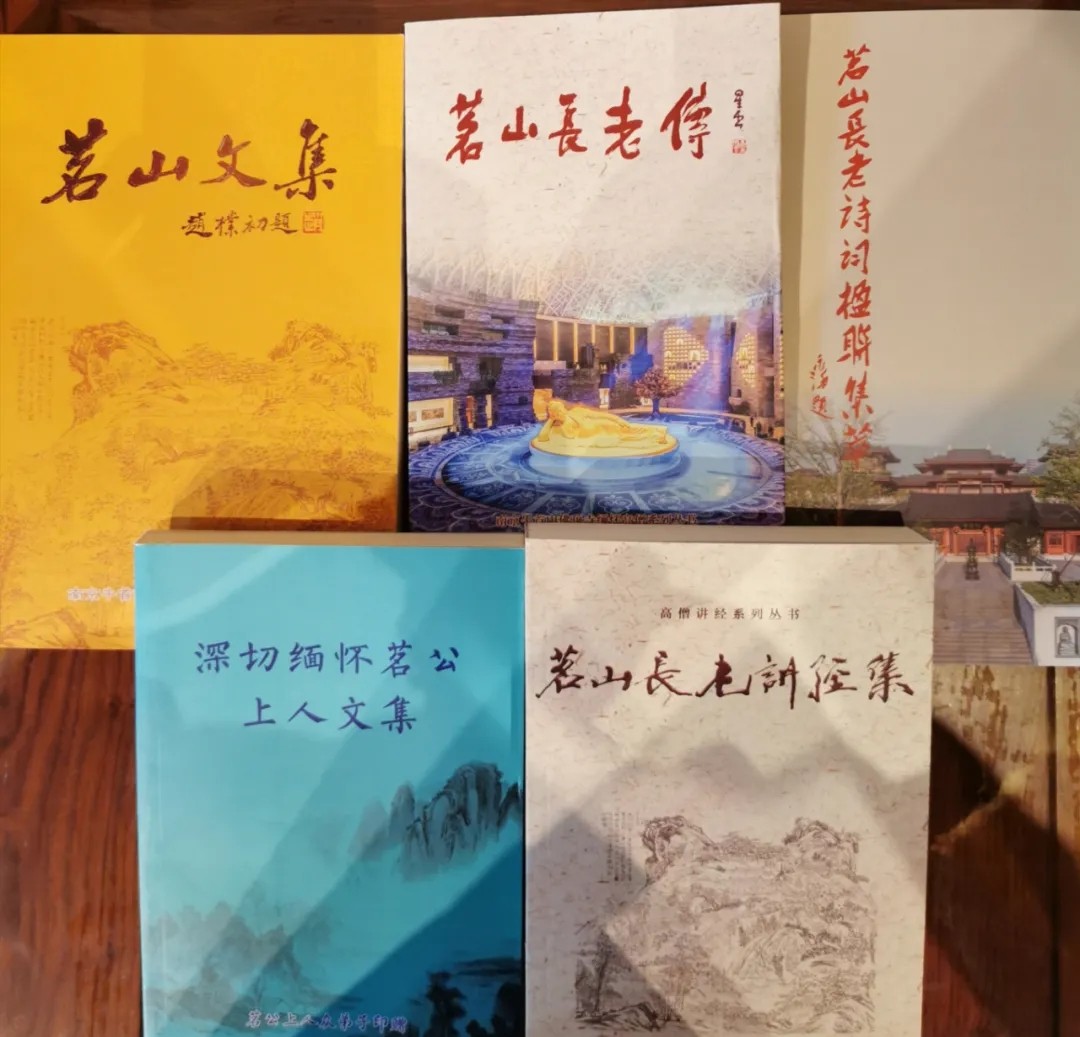

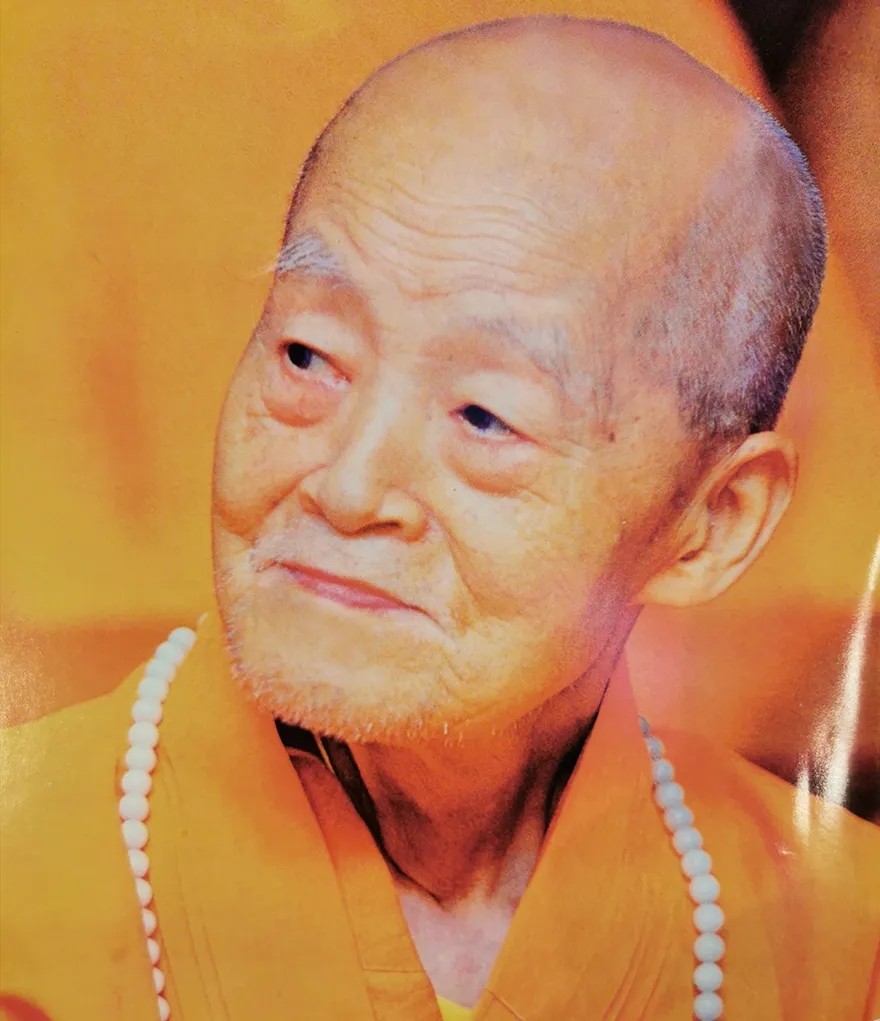

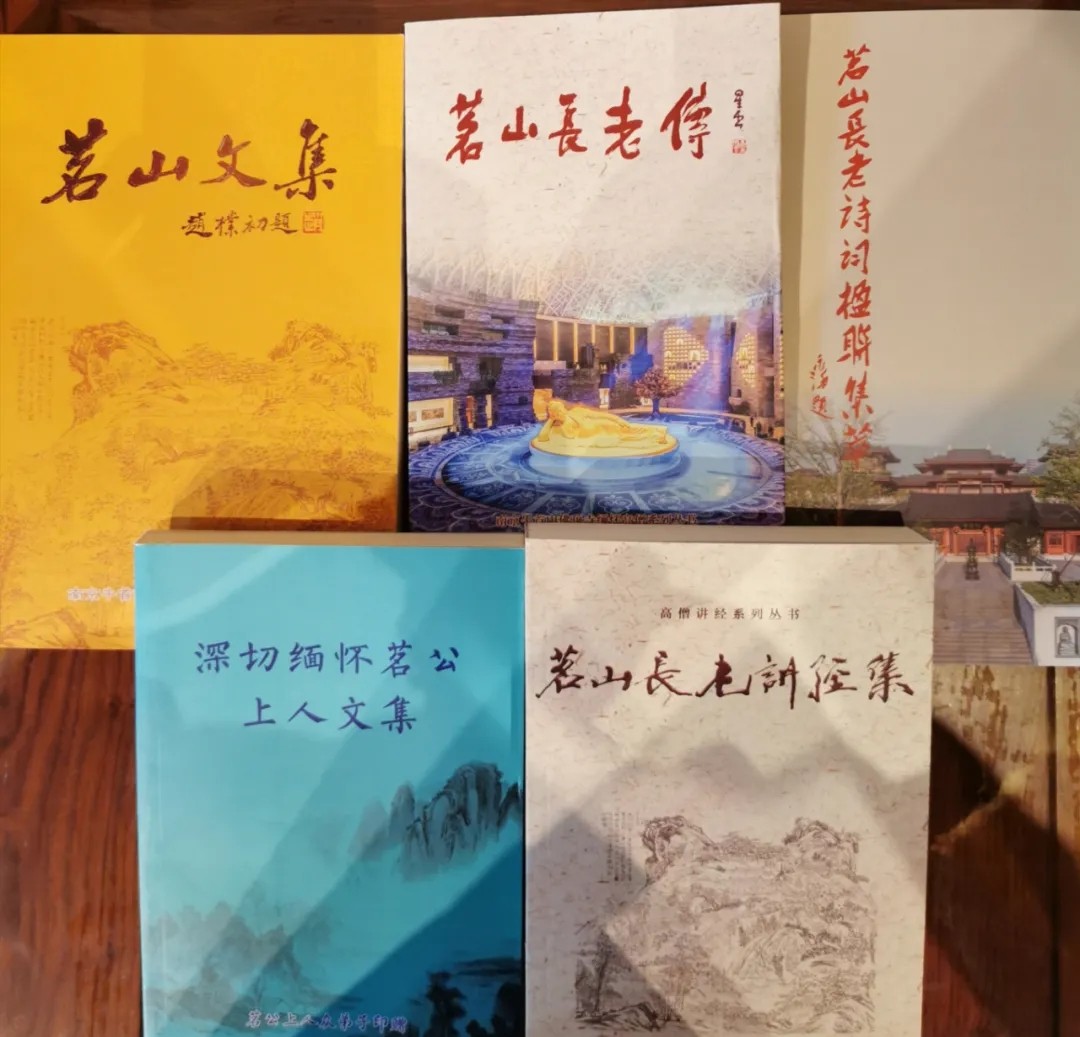

茗山长老85龄德相茗山长老自1951年起。任焦山定慧寺住持。1957年任中国佛教协会理事。1980年后。历任中国佛教协会常务理事、副会长。江苏省佛教协会副会长、会长。南京栖霞山寺、句容宝华山隆昌寺、镇江焦山定慧寺、无锡祥符寺住持等职。

佛教网花边新闻

2001年6月1日圆寂。享年88。僧腊70。戒腊67夏。茗山法师的佛学思想极为丰富。本文仅就其中与人间佛教有关者作一概述。一、从真常唯心论出发。融通中观性空学说与唯识论中国化佛教各宗派的理论体系大体以真常唯心论为基础而构建。太虚法师虽对唯识论也有深入研究与阐发。但其思想体系中。真常唯心论仍据重要地位。印顺法师则对真常唯心论表示不以为然。而溯源于原始佛教(印顺称为“根本佛教”)。以龙树的中观性空学说为核心。建构了人间佛教思想体系。

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

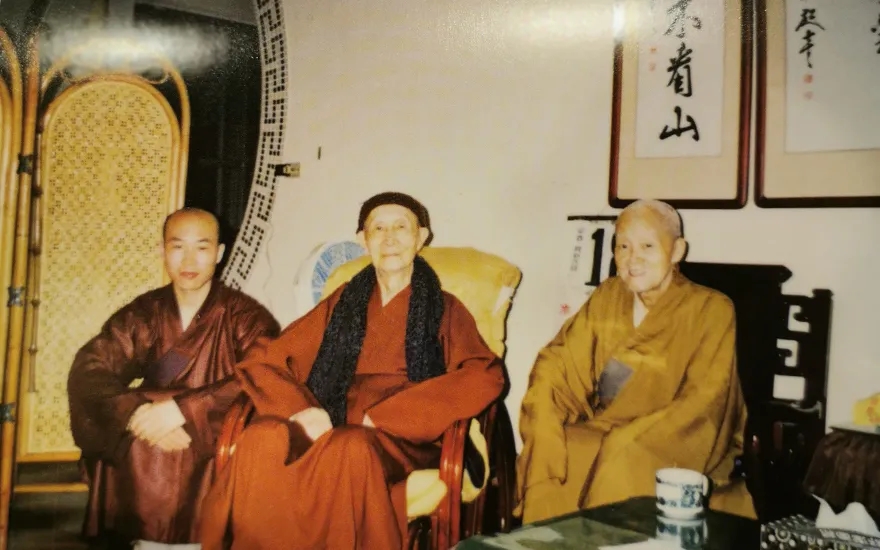

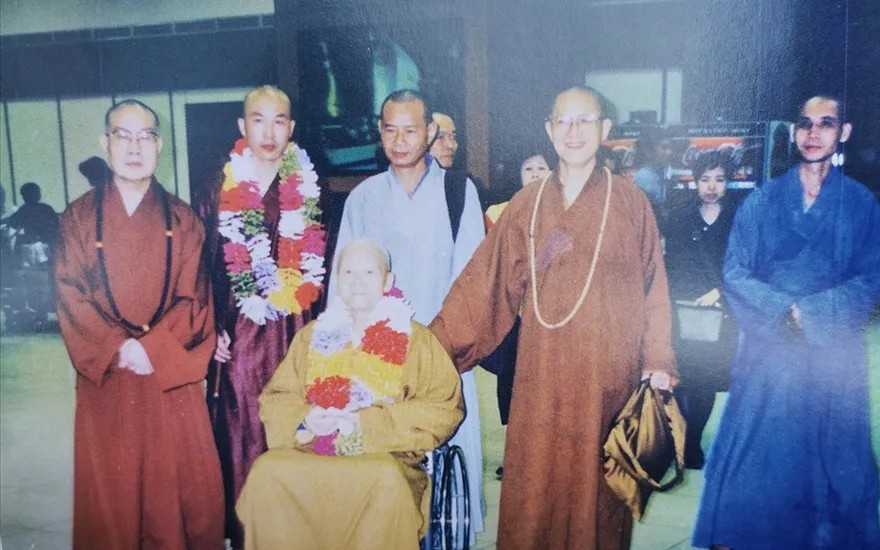

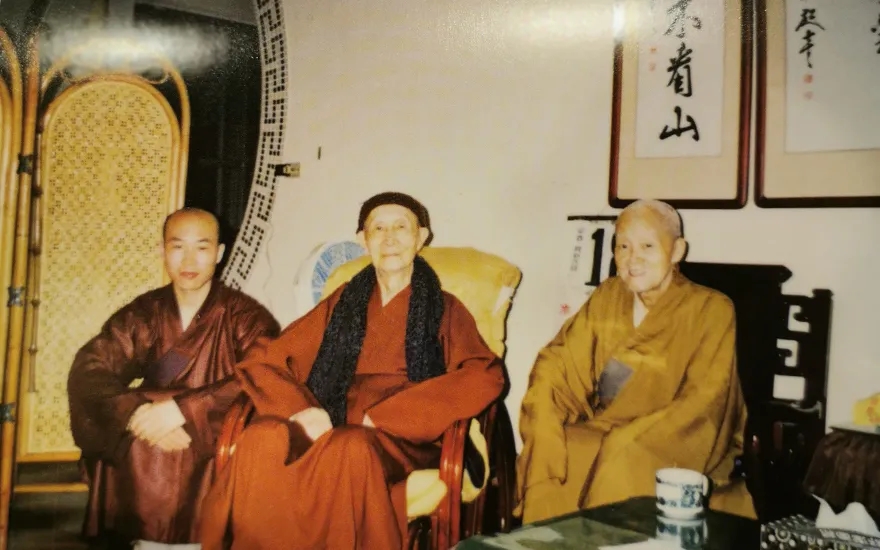

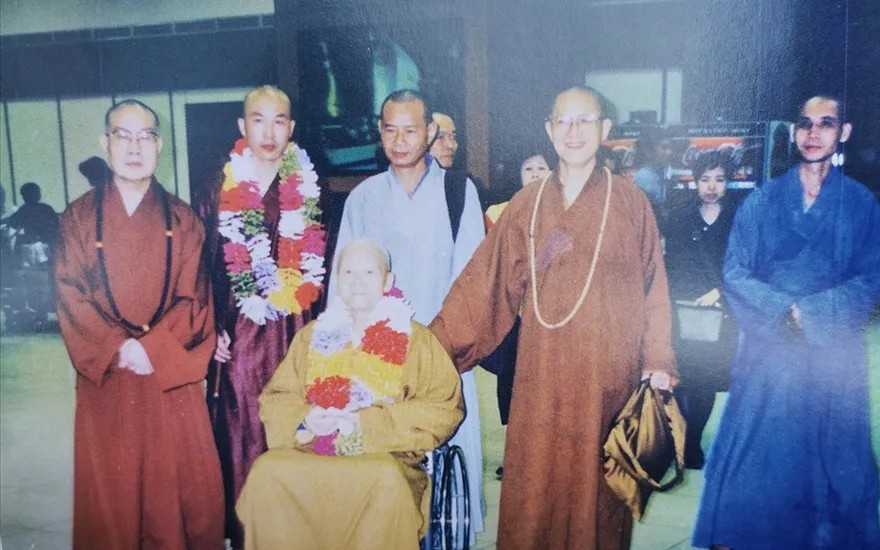

1994年。茗山长老(右一)与印顺导师(中)回忆太虚大师笔者以为。强调缘起性空。并非印顺思想的特征。而是佛家共识。只是各宗各派教义中“空”的程度有所不同。茗山法师思想的特点则是从真常唯心论出发。融通中观性空学说与唯识论。在茗山法师已发表的最集中地表述其佛学观点的著述《佛学笔记》中。他首先引用《首楞严经》解释佛教的宇宙观与人生观。认为。“世界相。因妄心妄境。以心境互妄。辗转相生……若不破迷成悟。返妄归真。永无清净之日也。”《首楞严经》是真常唯心论的常被引用的经典之一。中国化佛教各宗都据此立教义。他又引用《华严经》:“应观法界性。一切唯心造。”此偈揭示了真常唯心论的出发点。茗山法师解释:“佛教教人为圣为凡。关键全在于自己的心力。”茗山法师也承认缘起性空为佛教独特的最基本的原理。他说:“缘起性空学说。是佛法的心髓。三藏的要旨。”他还特别引用了龙树的《十二门论》。

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

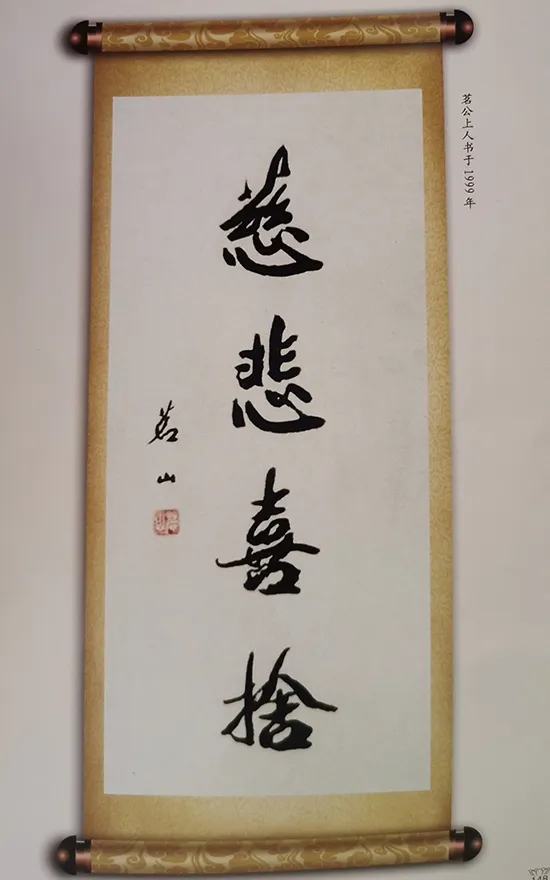

深切缅怀茗山长老其实。茗山法师早年在武昌佛学院读高级研究班深造之时。研读最多的就是《中论》、《十二门论》、《成唯识论》、《观所缘缘论》。故而对中观性空学说与唯识论都有相当造诣。他强调“转依”为唯识论的关键。引用《摄大乘论》以证明:“为转所依。为欲证得一切佛法。为欲证得一切智慧。入唯识性。”并解释说。“须知天堂地狱、宇宙现象。皆离不开第八阿赖耶识。乃至出世间无漏果报。也舍识上之杂染转识而生。这一舍一得。就是转依的妙用。”他还指出唯识论的核心在三性三无性。但茗山法师并未说明从真常论的一切唯心。唯识论的一切唯识出发。各自推出的结论有何不同。尽管这与听他讲学的信众理解程度有关。但还是说明了他的思想上仍带有真常唯心论的圆融特征。1994年5月。他在台湾南投永光别院。在离别57年后又拜见了印顺法师。呈上一联:“印证佛心妙云缭绕;顺谈中道华雨缤纷。”他还谈了自己对缘起性空与龙树中观学说的理解。谈了心外有法。即真常唯心论并非唯一真谛。印赞许说:“很确切”。这些更明确体现了茗山法师承继了太虚的融通观点。在交谈中。两位太虚徒裔还结合80年代后。“人间佛教“在两岸差不多同时崛起的史实。表明了海峡两岸佛教同出一脉。佛教也与社会息息相关。

二、继承太虚理念。阐发赵朴初思想茗山法师对太虚大师始终怀有崇仰与感恩的意识。1947年太虚圆寂。他写下《痛哭老人》一文。表示太虚“'振兴佛教。利益众生'的思想。永远种在我的八识田中。”该文的真挚处处自然流露。感人至深。对太虚的佛教思想与实干精神也有深入的理解。他认为太虚“是注重切实行持的真菩萨”。

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

中国佛教协会会长赵朴初先生与茗山长老交往五十余载。留下诗词数篇。已成为当代佛教学术佳作众所周知。过去有许多人非议太虚。这些议论至今也未止息。但也有不少人受这些议论影响。而误解了太虚。许圆照居士就是其中一位。读该文引起了他深思。后即写信给茗山。表示痛切忏悔。20世纪40年代。茗山法师一方面基本按照太虚的部署。干了不少实事;另一方面也写了不少文章。对太虚大师提出的一系列改革思想与号召作出响应。在中国当代佛教界。茗山法师可谓太虚大师“人间佛教”理念的坚强的支持者和继承者之一。他说:“我们的太虚大师。早在20年代初就极力提倡佛教改革。并为之奋斗到生命的终结”。“为了寻找推进佛教革新的依据。大约在1915年。大师即找到了大乘佛教之源——人乘法。主张五戒、十善的提倡。使佛化深入民间。以改良社会、政治、风俗……”后来。他又提出多种方案。“以期形成淳厚的民风国俗。建成人间净土。这就是我们今天所讲的'人间佛教'理念的起源。”他强调:“太虚大师人生佛教理论的建立。是近代佛教教理改革的重大成就。提倡人间佛教是20世纪中国佛教最可宝贵的智慧结晶。”“此外。提倡人间佛教。我们还具备一个不可忽视的有利条件。这就是当今在人数上远远超过出家众的广大在家居士。他们在实践和弘扬佛法上所起的作用。的确是极其重大的。

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

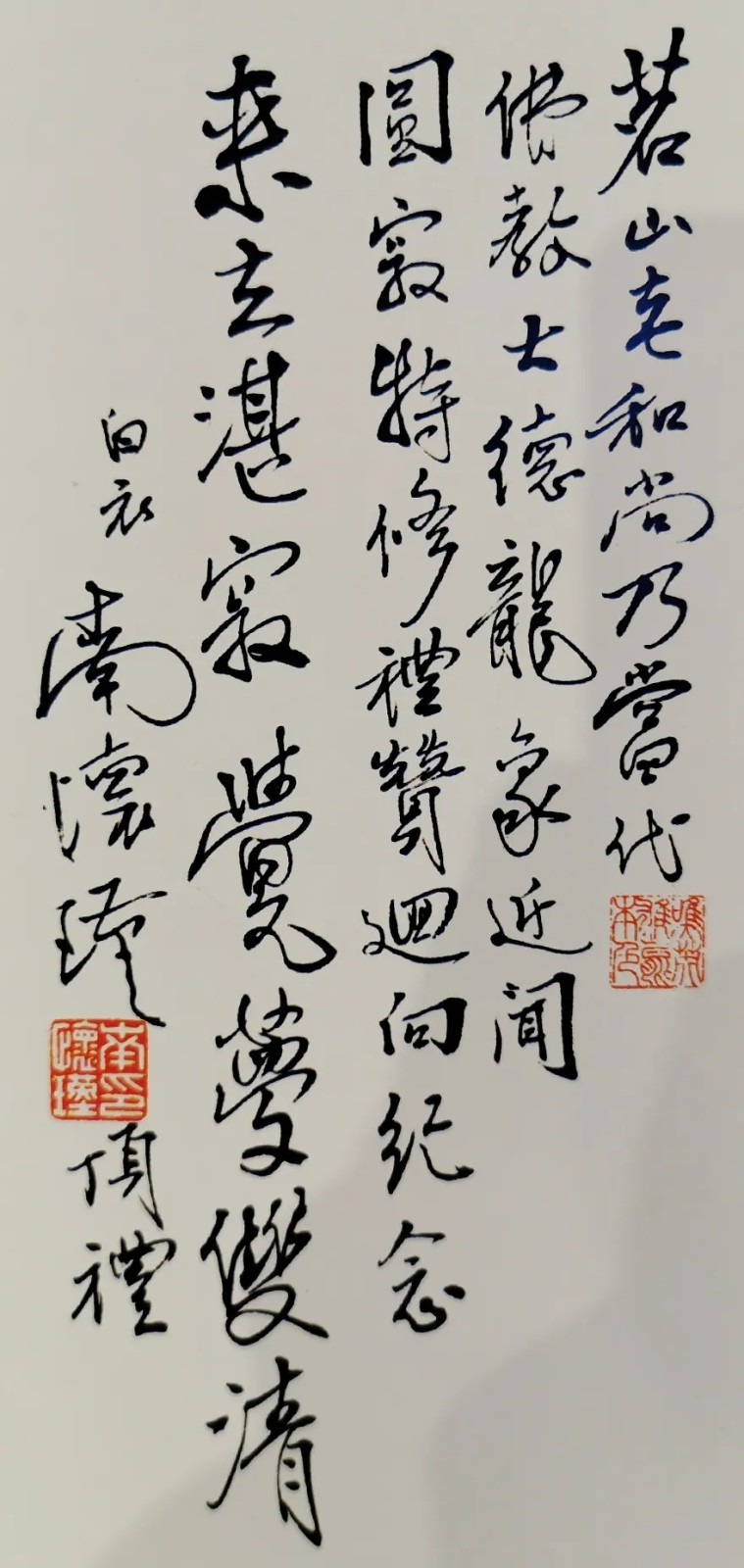

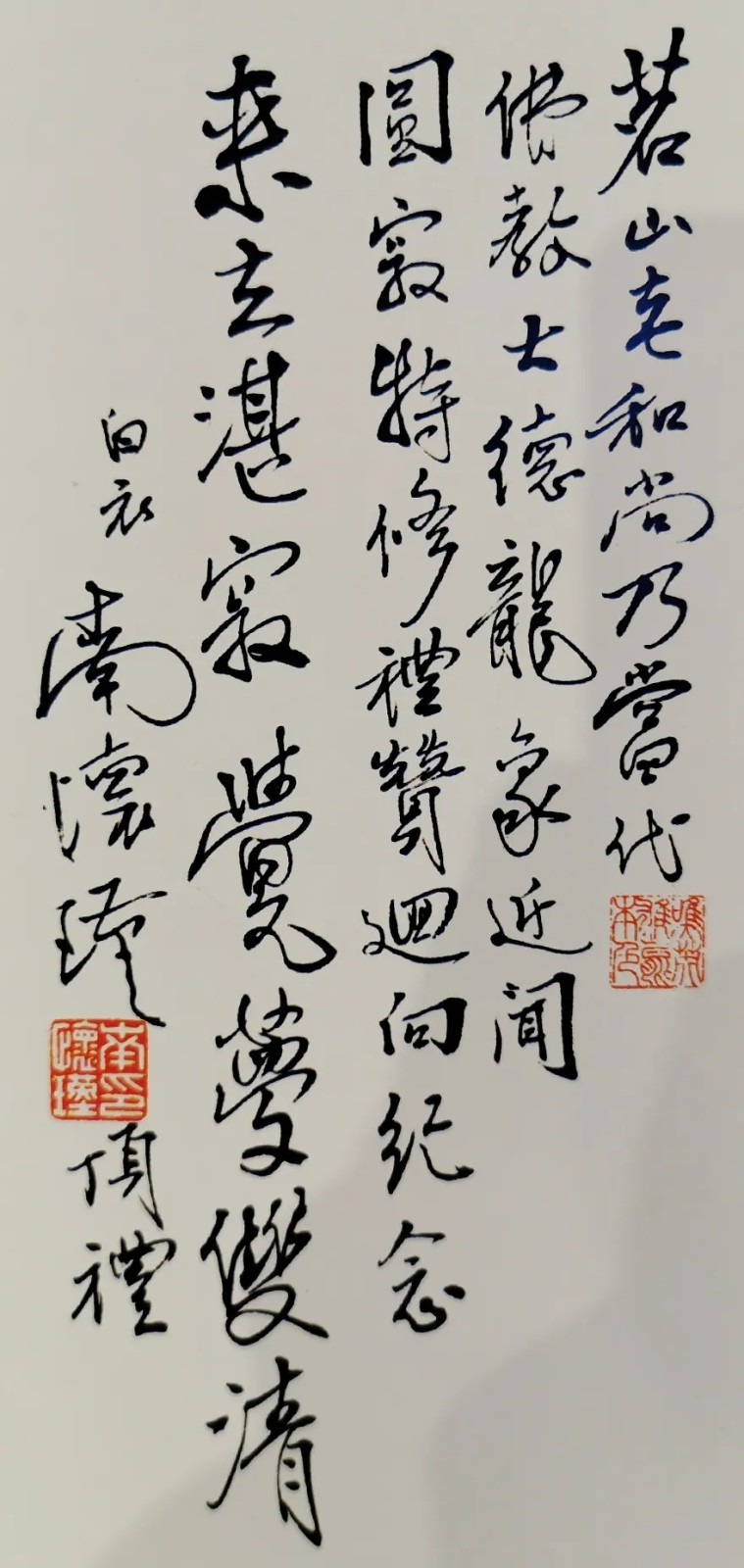

南怀瑾修礼赞回向纪念茗山长老圆寂“来去湛寂 觉梦双清”广大在家居士与出家僧尼长期的协调合作。使僧俗四众互补互利。结为手足关系。这正是中国佛教进行改革。发展人间佛教的良好基础和有利条件。茗山法师继承太虚遗愿。要求当今佛教作出进一步改革。并发挥居士力量的建议。值得引起重视。他对太虚思想的诠释是“以佛法净化人间。以佛理教化人心。以佛学美化人生。以佛道变化人性。他把“人生佛教”的途径与“人间净土”的理想更紧密地结合起来。1983年在中国佛协第四届理事会第二次会议上。赵朴初所作《中国佛教协会三十年》报告获得通过。该报告提出把提倡人间佛教作为中国佛教协会的指导方针。茗山法师表示坚决拥护。赵朴初认为。学佛要从五戒十善做起。由四摄六度扩充。进而得大解脱、大自在。达到永远常乐我净的境界。“以此净化世间。建设人间净土。”1984年1月。茗山在无锡市佛教协会对“五戒十善四摄六度”作了宣讲。在讲话的最后。他指出。提倡人间佛教不是“只修人天乘”。“修人天乘。正是为修其他诸乘打下牢固的基础。”因为“五戒十善的人天乘和四摄六度的菩萨乘。最为适应当前的时代环境。并不是想废弃其他诸乘”。同时。提倡人间净土也不是否定西方净土。他认为:“我们建立人间净土。正是效法西方净土阿弥陀佛的大愿。把我们的娑婆世界变成极乐净土。”这些解释。在大陆大部分地区农耕经济面貌尚未改变。佛教徒多为信奉净土宗的老年人的状况下。有效地降低了在当时推行人间佛教的阻力。

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

茗山长老应邀访问台湾省佛教界。净良长老、宽浴长老于机场迎接。图中坐姿戴花环者为茗山长老而如今。社会正处于急剧转型过程中。“中青年人也对佛教表现出了极大的热情。”在“市场经济条件下。一切以利益为重。人与人之间的情感在逐渐淡化。生活的快节奏。尤其是城市生活的压力。使忙碌紧张的人们的心灵不堪重负。而旧有的价值体系也被市场的大环境瓦解。于是一些希望心灵平和的人转向宗教。通过学佛来化解现世的苦恼。得到心灵的慰藉。再重回宗教世界中。他们寻回了空虚的心。粘和了破碎的价值体系。找到了人生的意义。”因而人生佛教或赵朴初讲的人间佛教的优越性应该得到更多的体现。与印顺更多地强调理性稍有不同。赵朴初的人间佛教思想比较强调信仰。他说:“信。先是对佛的信赖。然后是对佛的理解。再将这种理解付诸实行。最后得到证悟。这样一个信、解、行、证的过程循环往返。日益达到更高的境界。”信什么?信佛教的“缘起性空。如实观照的认识论;诸行无常。时空无尽的宇宙观;无我利他。度生无倦的人生观;诸恶莫作。众善奉行的道德观。”佛教缘起性空的认识论、无常无尽的世界观和菩萨行的人生观是人间佛教的理论基础。茗山法师同样认为:“缘起是说明一切事物具有相依相缘而本性空寂的二重性”。相依相缘就是“和合:是指一切法的存在。仗因缘和合而生”。本性空寂既指事物的相续相灭。即无尽无常;也指“看到超经验的出世间不生不灭的实体相。一切法既是依缘而生。当体即空。”他又引用多种大乘经典说明;“自舍己乐。

印尼佛教的新闻

施于他人。是菩萨利他行。”“六波罗蜜。始于布施。而终于智慧。由此可见大乘菩萨之伟大胸襟。”推崇菩萨道。是所有人间佛教思想家太虚、印顺、赵朴初等的共识。也是人间佛教继承大乘佛教精髓的最主要的体现。茗山法师也最推崇菩萨道。用他的话来讲。太虚提倡的“人菩萨行”就是要有“人间道德性。众生平等性。圣贤忍辱性。菩萨慈悲性”。三、如实描述。总结历史经验纵览茗山法师百万言以上的著述。可见其鲜明的个性之一在于重视历史经验的总结。一贯坚持讲真话。而不是讲一句两句。这与到处充塞的假话、空话、套话相形之下。显得极为可贵。他不隐讳被当代佛教繁荣掩盖着的负面。在回顾了历史上的法难后指出:“中国佛教所面临的一次极其严峻的考验。如今。经济大潮猛烈冲击着社会各个角落的同时。也同样冲击着佛教。物质文明的飞速发展。光怪陆离的缤纷世界。时刻诱惑着佛门僧众。其中很大一部分道心不坚者。修行意志日益削弱。尤其是今天的各大名刹。佛教传统的俭朴、洁净渐被现代化的多彩多姿所取代。佛教一方面目睹世人欲壑难填。拚命向地球索取而为之担忧。另一方面却不曾想到自身正不知不觉地被同化。”“全国各地大兴土木。大小寺院纷然杂起。今日此处开光典礼。明日彼处落成喜庆。豪华素宴何异于灯红酒绿!历史真有惊人的相似之处。此佛门'盛况'比之于齐梁若何?佛寺发展了旅游经济的同时。僧徒队伍日益庞杂。其间。或为混水摸鱼混入佛门者有之。下岗后暂借佛门为'再就业'者有之。僧人素质日趋低下。信仰淡化。道风颓靡。清净庄严山门任其男女出入。长此以往。何谈续佛慧命、住持佛法!”“今日佛教律制之松弛。管理之混乱。以致十方丛林多被捞足资本、唯我独尊者占为'子孙丛林'的私天下。任其广招'嫡系'弟子。拉帮结伙。排除异己。纵有立志献身佛教事业之士。奈何登山门而却步。望禅院而兴叹。今日佛门之弊。何人为之整顿?”

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

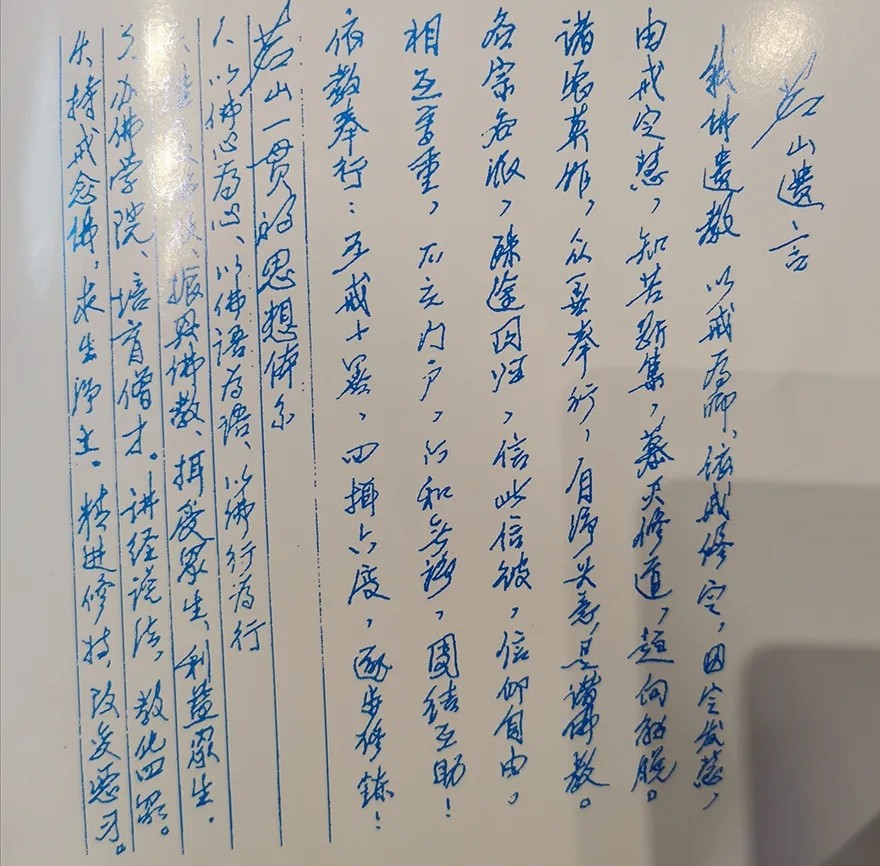

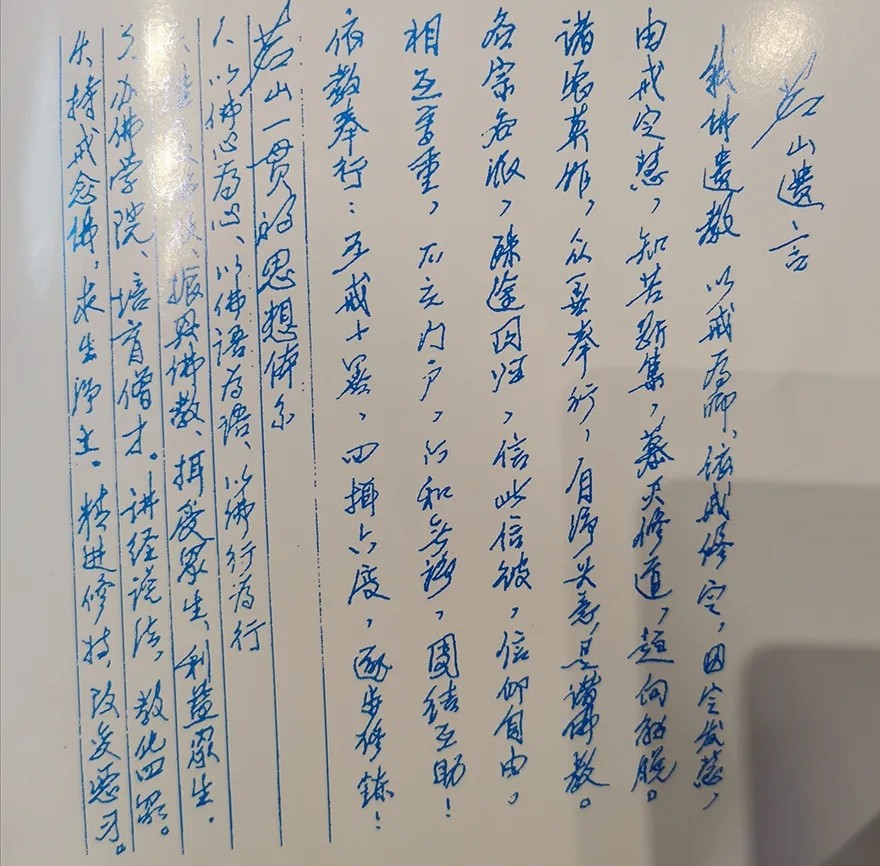

茗山长老遗言“当今高僧大德寥若晨星。新老两代之间。呈青黄不接之象。”培养接班人的佛学院“隐患重重。其学制混乱。师资不足。管理不严。学僧懒学。学院又缺乏坚强统一的领导和如法的管理。又无明确的教学纲目。深受当今社会副作用影响的青年学僧。大多只求卷面考试的过关。学院对他们的教育甚缺道心与修持的监督和引导。”凡此种种。使茗山法师又想起了太虚。同时这也是他与许多有识之士一样。怀有深切的忧患意识的体现。他提出:“这种忧患意识。正是中国佛教的希望所在。但关键是如何认真对待。将这些问题归纳整理……找出问题根源所在。使中国佛教继续沿着适应新的历史潮流的正确方向发展。”他还提出了解决这些问题的初步思路。但从根本上看。这些问题的解决还有待于后人的努力。他在《江苏佛教工作三十五年来的回顾与前瞻》、《变革·厄难·复兴:中国佛教三十年》等文中也更具体地总结了历史经验。充分肯定了已有成绩。更欣喜地看到了20世纪80年代以来。随着中华文化的伟大复兴。“中国佛教(也)正在复兴。”四、以弥陀净土为主的修行观据茗山法师本人答《觉群》季刊的访谈:“我对修持的看法和想法大约有三个层次:1.起初认为做早晚功课、念佛、拜佛、静坐、参禅、持诵经咒、持戒、修密等就是修持。2.而后知道修持要修十法行:书写、供养、转施、阅读、讽诵、受持、演说、听闻、思维、修习。3.最后觉得真实的、深刻的、究竟的修持。确实在'断惑'上。即逐步结合跟随烦恼。逐步减轻。乃至彻底断除贪欲、嗔恚、愚痴、骄慢、疑惑五种根本烦恼及20随烦恼。还要逐步断除身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见五种见惑。以及生生世世积累下来的顽固习气种子。这是长期的艰苦的思想斗争。圣智与凡情的斗争。

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

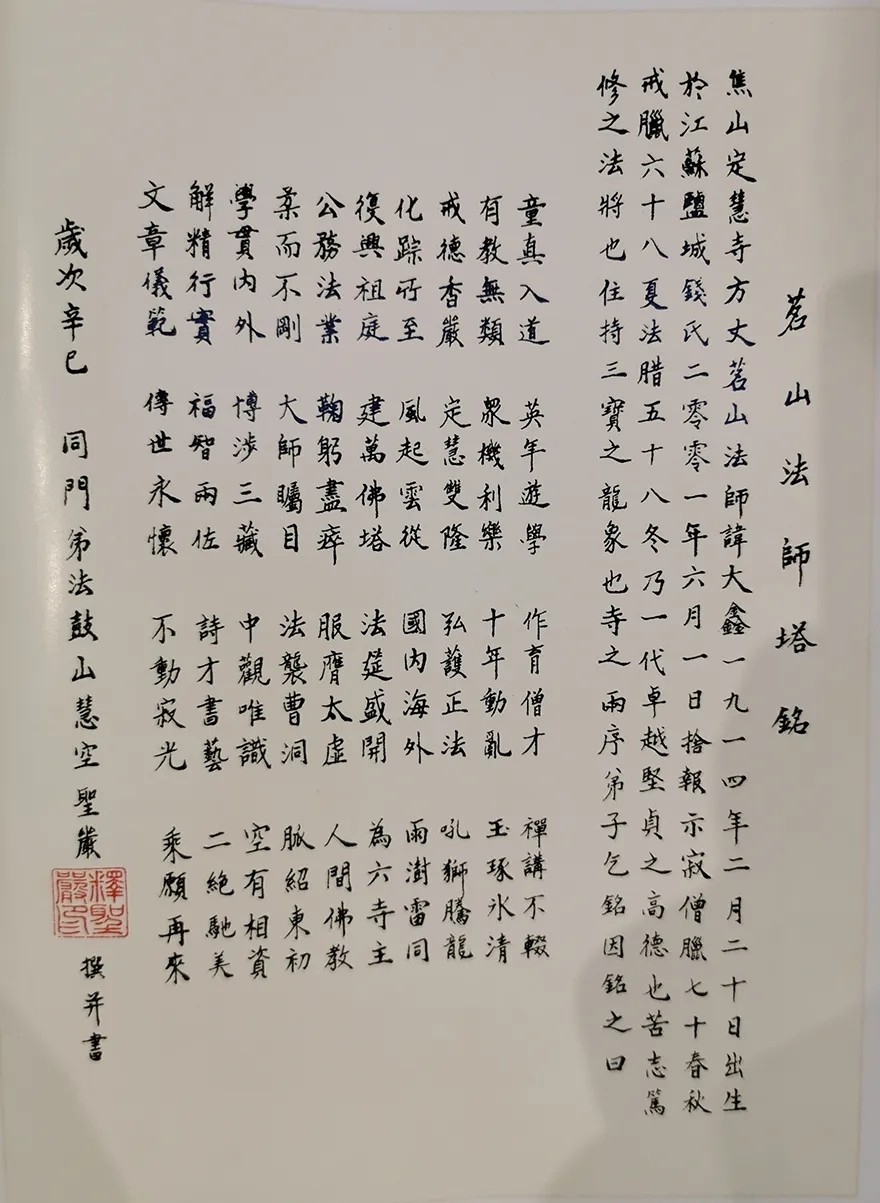

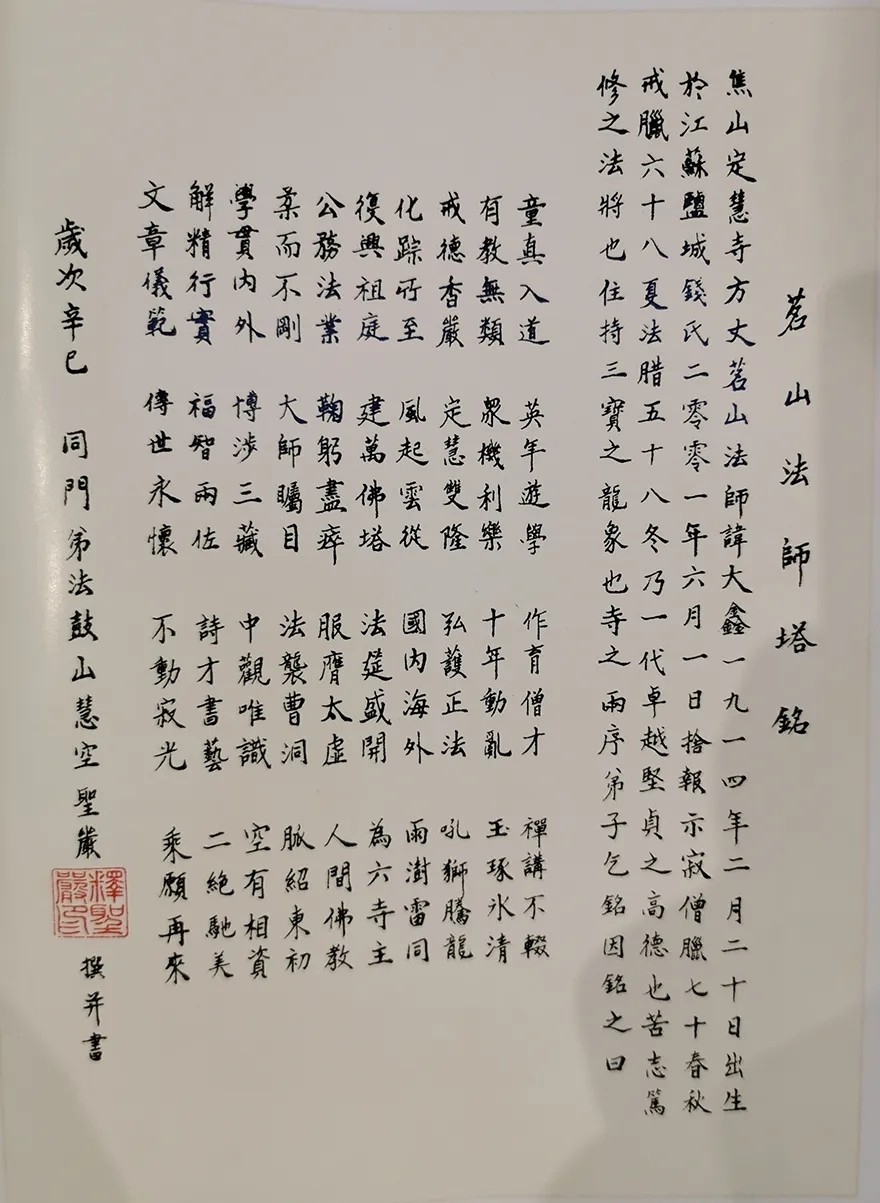

茗山长老塔铭。圣严大法师撰并书总之。觉得修持的经验一要长期忏悔。长期熏修!二要精进不放逸。坚持无间断。”这里反映了他的修行观从重“定学”向重“慧学”的转变。急于证果者可能会觉得太难。其实真实的修行只能是这样。“定”只是开“慧”的手段。而不是修持的目标。但这里讲的“断惑”既是过程。又是目标。那么。茗山法师毕生修行中最得益的方法和途径。他藉以“断惑”的主要法门是什么呢?从《茗山日记》、《自传》、《文集》、《书信集》等看。还是修弥陀净土。然而。弥陀净土即西方净土。这是否与人间佛教追求的目标——人间净土存在冲突?即在他方净土中。太虚及其他人间佛教提倡者也多颂扬弥勒净土、东方(药师)净土最为殊胜。为此。印顺法师所著《净土新论》还曾引起弥陀净土的修行者激烈的反弹。这些又怎么解释呢?

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

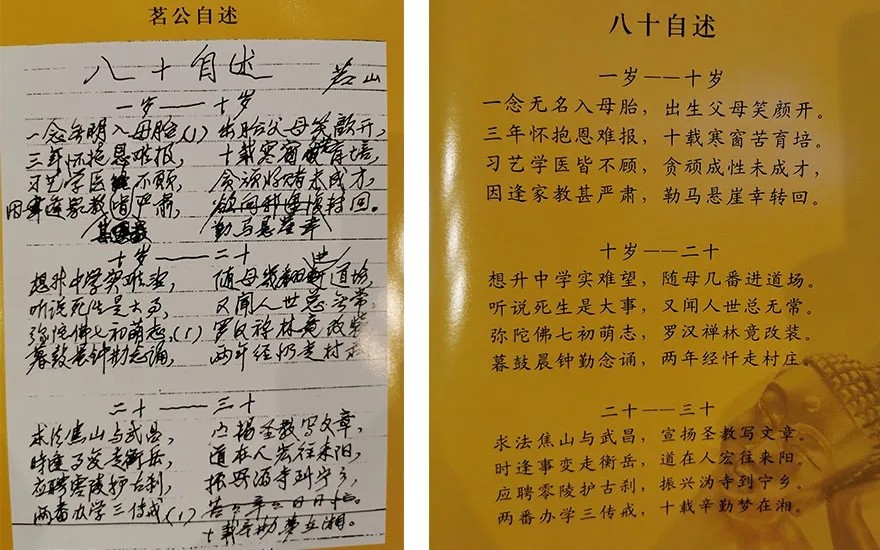

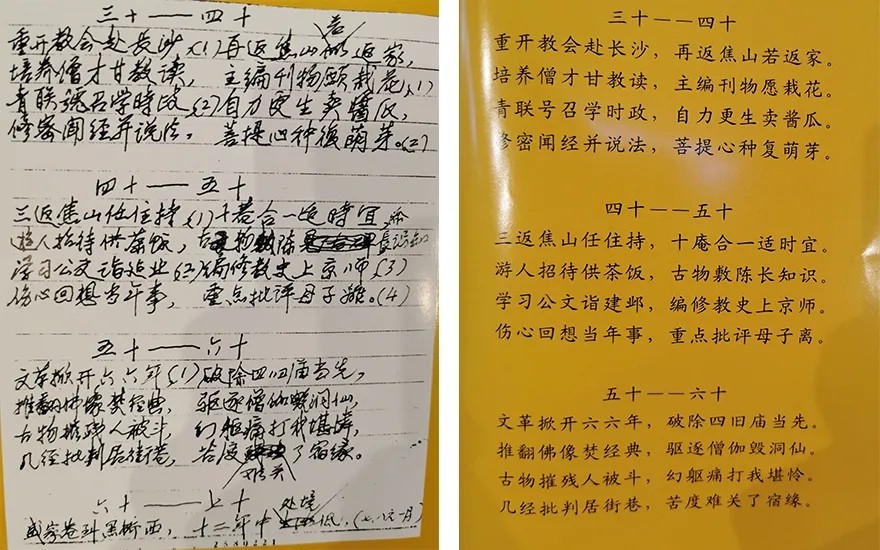

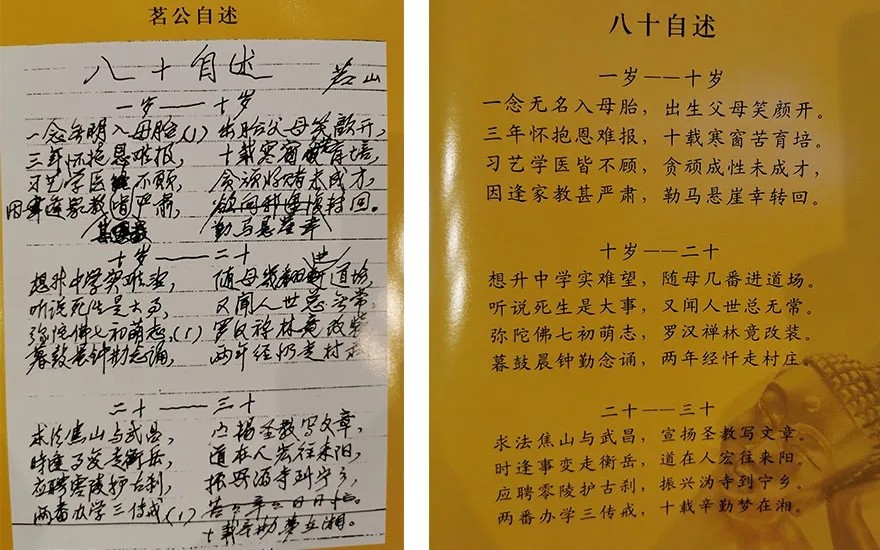

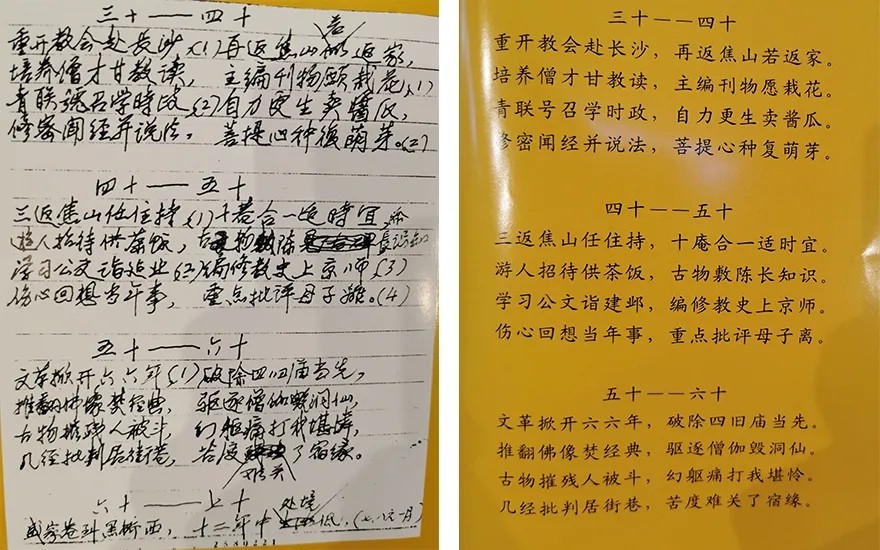

茗山长老《八十自述》一岁至三十岁其实。茗山法师对弥陀净土的阐释与修行。还是沿着太虚提出的人间佛教思路。并对此作了进一步深化。与佛教义理的现代阐释保持着同一方向。太虚尽管也曾反对把佛教简化为念佛。但对弥陀净土。也作了符合佛经本义的理性化解释。他说:“'南无阿弥陀佛'是天竺国里的说话。变成我们中国话:'南无'。就是恭敬、皈依、信仰、服从。'阿弥陀'。就是没有边际的智光。与没有限量的福寿。'佛'。就是圣人……觉悟了的人、智慧是最伟大的。”……“这阿弥陀佛。不是在我们这个世界里头的。我们这个世界。唤做'忍苦的世界'。”两千多年前。释迦牟尼佛在人间即这个世界。为我们说了阿弥陀佛在未成佛。西方未成极乐世界之前的状况。那时他本是个皇帝。从佛出家修行。发了大菩萨心。才把所在世界变成了极乐世界。换句话说。西方净土也由染土转化而来。人间这一染土同样可转净。茗山法师的进一步解释是这样的。赵朴初设问:“无量光是空间无边际。无量寿是时间无穷尽。你以为何如?”茗山法师回答:“依茗浅见。另外还有一层意思:无量光表佛的智慧。无量寿表佛的理性;以智照理。以理发智。理智结合。智理不二。是曰阿弥陀佛。”这一解释被现代知识阶层认可应不难。他还认为:“念佛法门极简易。极稳当。”其理有四。一是“诸佛护念”。即依他力。信仰坚定。二是“可免隔胎转生之迷”。这较易被现代人接受。三是“往生后可不退。可开悟。”四是“不被魔扰”。三、四两点。实际上都与依自力得解脱的初禅比较而言。他提出。“要进一步理解无量光(智)、无量寿(理)的含义来由。进一步理解实相无相(避免停留在执弥陀之'相'的表面)和无不相(原夹注:真空妙有。寂照不二之理。笔者以为。如果完全无相。不易使世俗升起信仰。故无'相'无'不相'实不二)。进一步理解信愿行的含义与理、事关系。”这样的表诠既有宋代永明延寿以来的传统依据。又有充分的现代意蕴;但茗山法师所重的是内在的道理与自身修为。而世俗中无论是自以为信者还是反对者。都只见外在形相。茗山法师也讲《弥勒三经》。阐扬弥勒净土。但还认为:“以如来说法。观机施教。平心而论。十方净土各有优势。都随众生缘分和意愿求生。不可厚此而薄彼。”茗山法师不但继承与阐发人间佛教。亦以修行弥陀净土为主。弘扬弥陀净土为志。在中国佛教最困难的时候。阿弥陀佛信仰给了他以信心与支撑。

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

茗山长老《八十自述》三十岁至六十岁同时。他认为:“一方面。政府要尊重和保护宗教信仰自由;另一方面。佛、道教等(宗教)应努力清除混入寺庙的封建迷信事物——如求签、打卦、画符、咒水、香灰治病、沙盘招魂、巫婆神汉、解梦、算命、测字、预言、看风水、烧钱化纸、以及妖言惑众、说大妄语、破坏社会安定等非法行为。这些都不是属宗教信仰范畴的迷信活动。应予制止!”他通过详细举例。非常明确地把巫术与佛教作为高级宗教之间的界限作了区分。对佛教成功实现现代转型的意义极大。从人间佛教理论的发展看。太虚首先恢复了佛陀作为人类精神导师的形象。印顺又通过对原始佛教、声闻佛教(小乘)向大乘佛教演化的考证。从佛教徒对佛陀的永恒怀念出发。解释了佛陀形象被大众神化的原因。这是佛陀观划时代的新诠释。同时。受清代考据学疑经(儒家经典)风气的影响。自龚自珍以来。中国学者与佛教徒就中土伪经的考证日益深入。日本学者与佛教徒更把西方文献学、比较语言学的精密方法引进东亚。使佛经诠释也趋向理性化。这表明尽管文化背景根本不同。佛教与基督教的也属完全不同的宗教类型。但在现代思潮的激荡下。太虚、印顺等所作。与西方人文主义者、新教改革的领袖人物对《圣经》的新诠释。西方现代神学对传统上帝观的改造在理性化方面。简直异曲同工。不错。这是对所谓不可变的传统的解构与颠覆。也的确会引起传统信仰的动摇。但没有这些。就没有人间佛教理论的创立与发展。就没有佛教现代信仰的重建。尽管。佛教在中国历史上没有成为统治思想。但他也没有压制过科学与其他文化。反而极大推动了儒、道思想的丰富发展。茗山法师的反对迷信。正是基于净土信仰的正信。正知、正见和正行而言的。只有自觉抵制或启发信众自觉抵制神怪巫术。树立佛教的正信观念。才是有效破除迷信的有利武器。五、身体力行。弘扬人间佛教茗山法师对人间佛教的提倡并非“徒托空言”。他更一贯身体力行。仅此就感动了无数的信众。和社会各界人士。首先。他积极倡导中国佛教界与国际佛教界以及台湾、香港、澳门佛教界的友好交往。1979年。他第一次参与了中国佛教协会的工作。陪同赵朴初会长接待了

江西新闻联播佛教协会捐款

“港澳佛教代表团”。同年。他在自己一手恢复起来并正式对外开放的镇江焦山定慧寺接待了香港圣一法师、美国寿冶法师。从此。接待海外佛教同道成为他的日常工作。1981年。他首次应邀赴香港讲经。为大陆佛教重树了良好形象。“也解释了一些怀疑和误会。”其后又多次赴台湾、香港讲经传戒。赢得了海外众多信徒的欢迎和赞许。为香港佛教徒拥护回归祖国。台湾佛教徒心系和平统一。都产生了一定影响。1982年。他首次赴泰国访问。迄2000年。先后还对斯里兰卡、韩国、日本、印尼、新加坡等国作了多次友好访问交流。不仅加深了彼此的了解。也与海外佛子结下了深厚法缘。赵朴初会长将“三个优良传统”。(进行国际友好交流乃其一)纳入了其“人间佛教”思想体系。茗山法师所作就是对这一理念的实践。

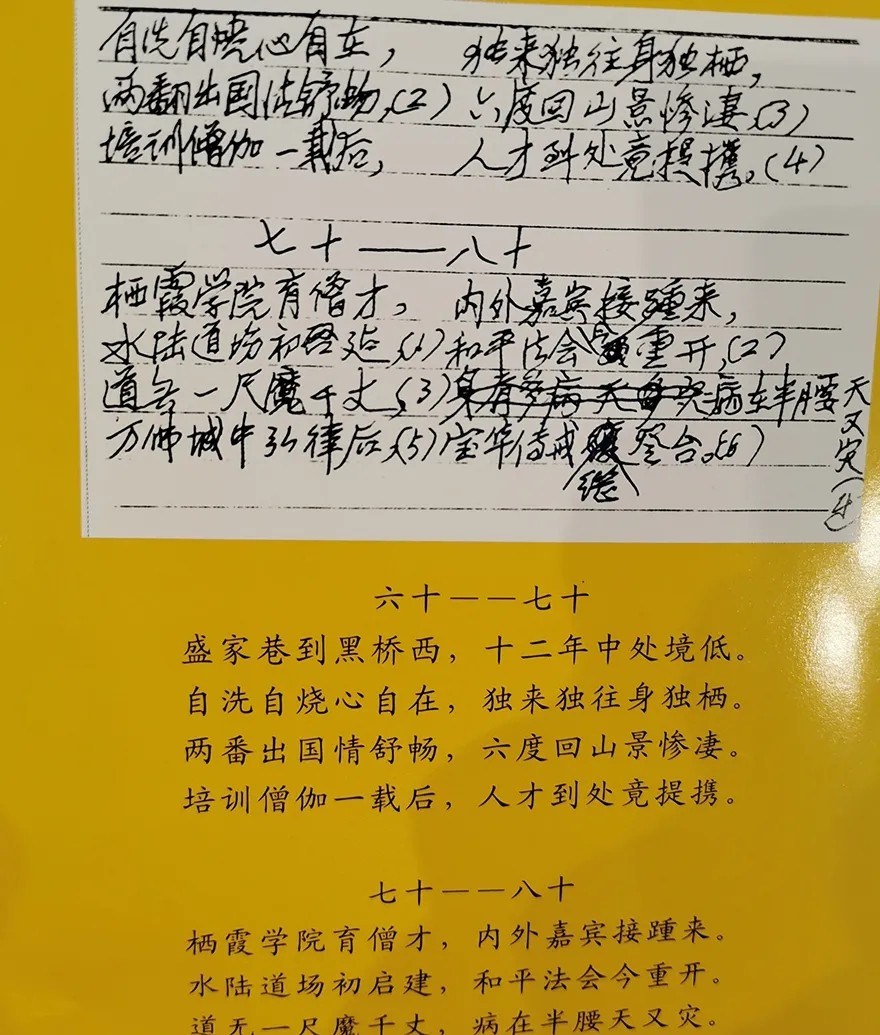

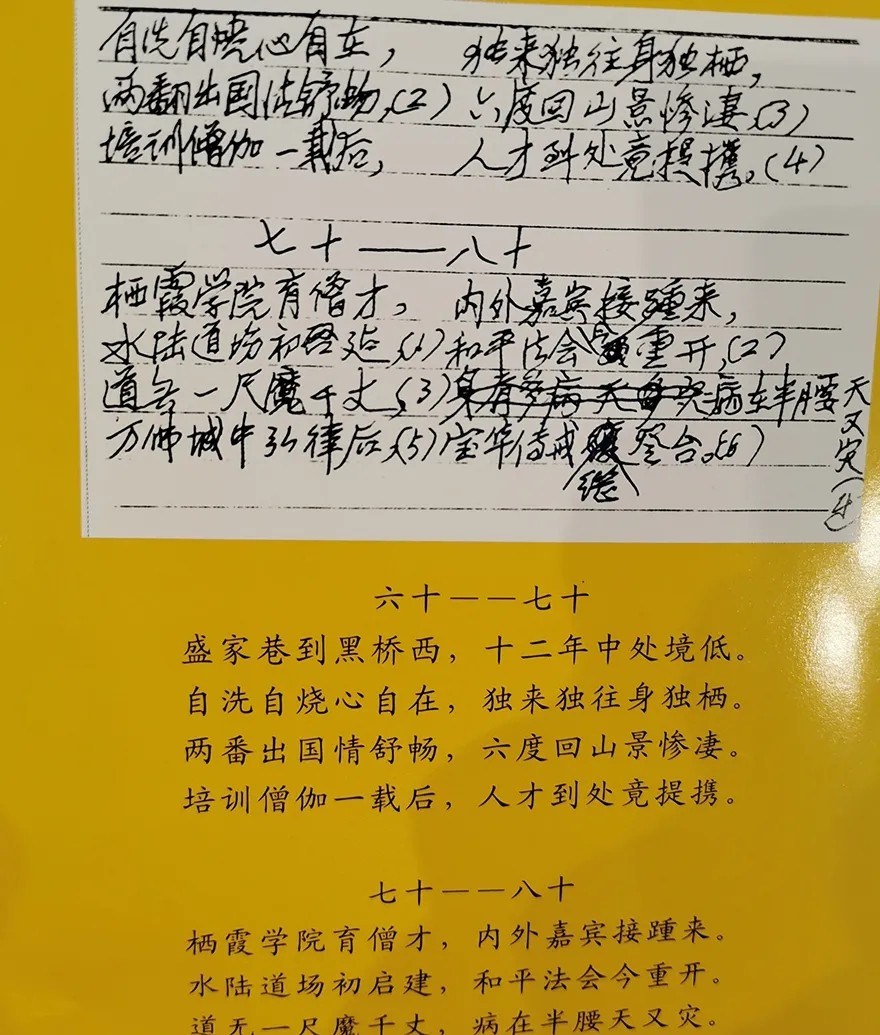

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

茗山长老《八十自述》六十岁至八十岁第二。关怀社会。弘法利生。人间佛教思想的重要特征就是不逃避社会。脱离社会。而是关怀社会。这也是佛教的弘法利生传统在现代的光大。“多做社会福利”。不但是茗山法师的临终嘱咐。也是他的座右铭。80年代以来。他不顾身体多病。不辞辛劳。先后应邀前往崇明广福寺、贵阳弘福寺、连云港海宁寺、无锡开元寺、天长护国寺、苏州寒山寺与西园寺、扬州高旻寺、上海宝山寺、奉化雪窦寺、宁波居士林、深圳弘法寺、普陀山、九华山等处讲经说法。在他的支持下。无锡祥符寺、射阳息心寺、盐城永宁寺、建湖罗汉院、山东五莲山光明寺等寺院得以重建恢复。并先后住持宝华山隆昌寺、南京栖霞山寺、焦山定慧寺、无锡祥符寺等10余名寺。他本人与这些寺院为救助灾民。支援、兴办社会福利事业的捐款捐物数以千万计。并且有求必应。书写墨宝、序跋。题写楹联、匾额结缘。在许多亲聆他教诲的人们看来。茗山法师就是活脱脱的菩萨。第三。致力于现代佛教教育。培养、扶持接法人。发展现代佛教教育一向是实践人间佛教理念的最有成效的一个方面。早在1982年。茗山法师就受朴老的委派。创设了栖霞山寺僧伽培训班。后改为中国佛教院栖霞山分院。该院的毕业生已散布在全国各地。担任寺院管理等处要职。当然。这里的“现代”并非与传统对立。而恰恰包含着吸收丛林教育与传戒传法制度的合理性。

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

茗山长老遗嘱1957年。茗山法师就至全国最著名的戒坛——宝华山隆昌寺传授三坛大戒。时隔35年。即1992年。他才又至该寺传戒。当年为戒子传戒的10大法师中的9位已西逝。唯余茗老。他不禁感慨万端……其后。他先后于台湾高雄妙通寺、浙江平阳东林寺、安徽凤阳龙兴寺、广州光孝寺及无著庵、常州天宁寺、甘肃甘谷永明寺、潮州开元寺、福建彰州南山寺传戒。特别是主持福建莆田广化寺传授二部僧戒。被誉为全国传戒示范。茗老不但重视如法授戒的仪式。更注重谆谆告诫戒子。俾使戒律深入受戒者心中

藏传佛教工作新闻

。自1998年后。他心知将不久于人世。更着意将自己所承禅宗临济、曹洞法卷传法于上海玉佛寺觉醒、苏州西园寺普仁、南京栖霞寺隆相、南京毗卢寺传义、苏州果光、汕头自期、香港自雄、兰州理因、潮州弘彻、镇江礼相、开封相国寺心广、宁波奉化怡藏、宜兴惟敏、无锡灵山无相以及日本大岛龙玄等法师。这些法师都已成为当今佛门栋梁。各为一方宗主。弘化一方。让我们牢记他老人家生前的一段话:“作为人间佛教的源头——中国大陆的佛教。肩负着历史赋予的崇高使命。要彻底解决中国佛教现今存在的种种问题。并且引导佛教顺应历史潮流向着更加光明的未来努力前进。唯有走人间佛

绍兴佛教新闻

教的道路。才能推动法轮紧跟历史巨轮而常转。”(图:扬州高邮吉祥寺)

「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年

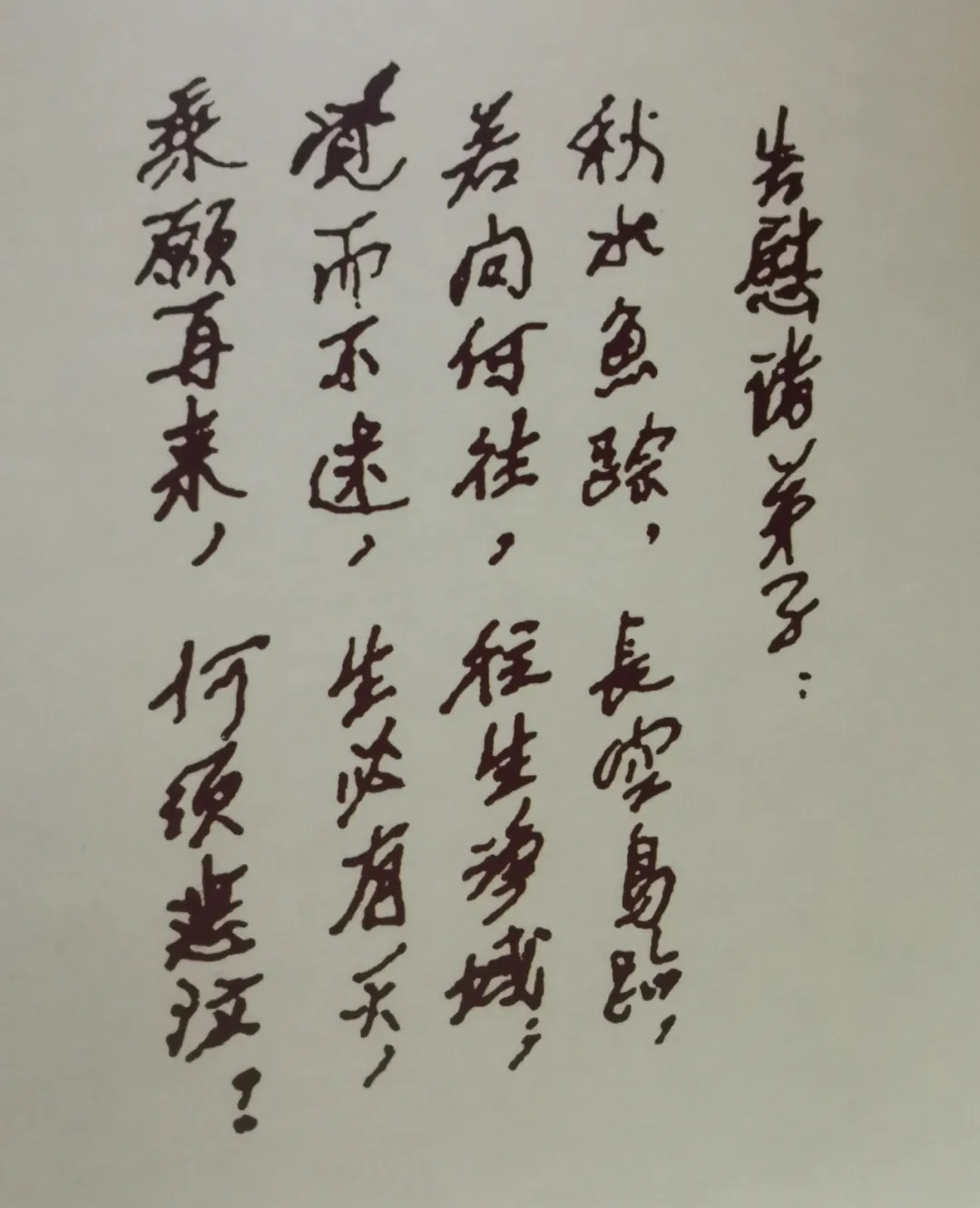

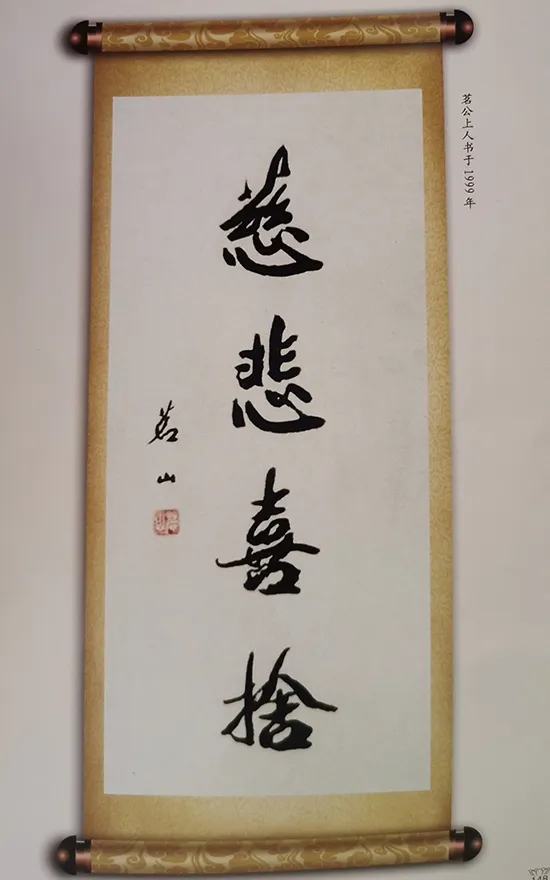

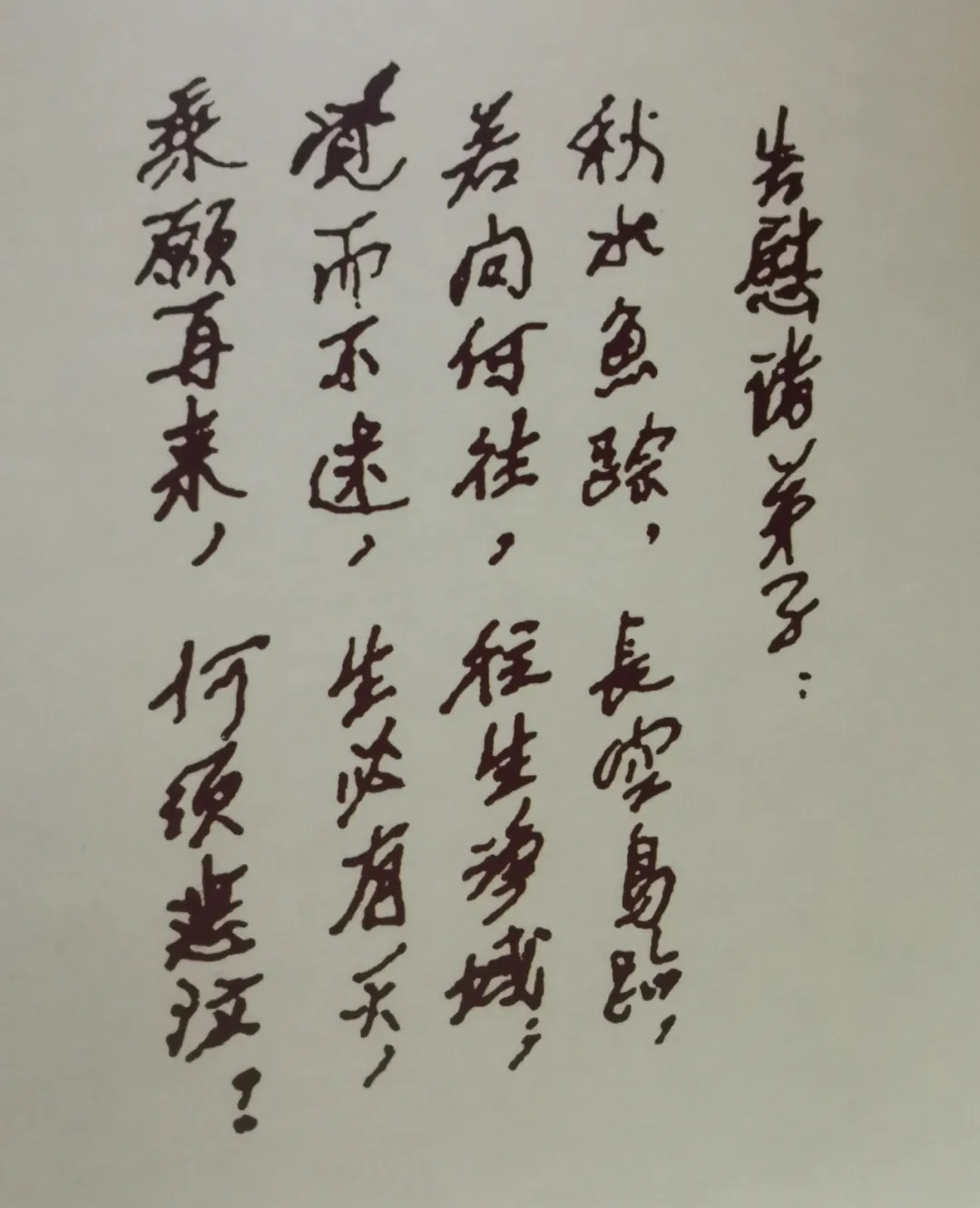

茗山长老于1999年手书“慈悲喜舍”本文作者丨邓子美:现任江南大学宗教社会学研究所所长。中国宗教学会理事。中国社会学会社会思想史专业委员会理事。并兼任四川大学宗教学博士生导师。

原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2020/06/122545356967.html

以上是关于「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「佛教」纪念原中国佛教协会副会长茗山长老圆寂19周年;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/4798.html。