禅宗-拂去尘埃见光芒 探访国家非遗黄梅禅宗祖师传说

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-08-31 16:20

- 自在佛学知识网

禅宗-拂去尘埃见光芒 探访国家非遗黄梅禅宗祖师传说 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,禅宗-拂去尘埃见光芒 探访国家非遗黄梅禅宗祖师传说是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:拂去尘埃见光芒 探访国家非遗黄梅禅宗祖师传说

地处鄂、赣、皖三省交界的黄梅县佛教禅宗文化独树一帜,六座禅宗祖庭,黄梅独占两座;千年古刹四祖寺、五祖寺分别坐落于该县的西山和东山;禅宗六位祖师中,四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能三位祖师都在黄梅修行并传承衣钵;四祖寺、五祖寺、老祖寺,使黄梅禅宗文化驰名中外。有关禅宗祖师的故事在这里广为流传,形成了“黄梅禅宗祖师传说”。

今年,黄梅禅宗祖师传说被列入国家级非物质文化遗产名录。

近日,记者先后采访了黄梅县文化馆馆长潘百佳及黄梅禅宗祖师传说省级代表性传承人陈愿求老师。

穿越时空话传说

谈起禅宗祖师传说,作为负责项目申报的黄梅县文化馆馆长潘百佳最有发言权。项目申报之时,他和同事们忙得不亦乐乎,黄梅禅宗祖师传说顺利成为国家级非遗项目是对他们辛勤工作的最好肯定。

潘馆长侃侃而谈:黄梅禅宗祖师传说是佛教文化民间版的文学,这些故事大多产生于隋唐。自唐代以来,黄梅就是禅宗圣地,有“四祖正觉禅寺”和“五祖禅寺”两大禅宗祖庭。二寺并立,天下翘楚,史有“蕲黄禅林甲天下,佛教大事问黄梅”之说。四祖、五祖在佛教的崇高地位,和他们各自人生的传奇生涯,千百年来,产生了关于他们的出生、成长、出家、修持、传法等一系列传说。这些传说,产生于黄梅,流传远播世界各地。日本、韩国的古典文选中均有选载,是具有世界影响的“传说”。在《唐·武德传灯录》、《续高僧传》、《红楼梦》、《金瓶梅》等权威史籍和文学名著中都引用了有关类似的传说,可见民间文学对作家文学有着巨大影响;《中国禅寺》、《中国佛话》等文选中均收录有大量的黄梅禅宗祖师传说故事;《神仙试四祖道信》、《唐太宗赐紫衣》、《五祖出家》、《五祖任贤》、《六祖慧能》等百余个传说故事,以口耳相传的方式,在民间流传至今。

1300余年来,黄梅禅宗祖师传说,以生活化、平民化、理想化以及其乡土色彩的演绎留下了如“三月三庙会”、“洗九朝”、“吃芥菜耙”等民间习俗;在音乐

青岛新闻网佛教

、绘画、舞蹈、工艺多种民间艺术表现形式中均相互渗透;在书画、影视、“百家讲坛”、戏剧等领域中都有生动体现。黄梅禅宗祖师传说,作为佛教史上的重要事件,是创立“东山法门”的重要佐证;围绕禅宗祖师真实历史人物、故事本身的意义超出了佛教界范围,在僧俗两界都有很大影响,曾对世人的价值取向、思想情感和思维方式产生深刻影响。

潘百佳说,在黄梅禅宗传说中,有两个传说不得不提,他们是《双峰山下定“双修”》和《五祖弘忍传衣钵》。

双峰山下定“农禅双修”

“破额山前碧玉流,骚人遥驻木兰舟。春风无限潇湘意,欲采蘋花不自由。”这是唐代大诗人柳宗元在游历四祖寺后所写的诗句,诗中的“破额山”即为黄梅西山,又称“双峰山”。在这里,禅宗四祖道信首创了“农禅双修”的修行方式。

禅宗四祖道信大师得衣钵后,为弘扬佛法,于唐武德七年(公元624年)亲手创建四祖寺。在修行中,道信大师不惧违犯佛门戒律,改变修行方式,倡导“聚居传法”、“农禅并重”。禅门弟子可以将禅修贯穿于日常生活之中,坐禅是修禅,劳作亦是修禅,既能通过劳动自食其力,不需官府供给,减轻百姓负担。这种全新的修行方式,改变了自达摩祖师以来“托钵乞食”、“随缘而住”、“不事劳作”的游化乞食的传统戒行方式,既开创了禅宗一代新风,也加速了佛教中国化、本土化的历史进程。

五祖弘忍传衣钵

相传五祖弘忍大师挑选衣钵传人时,改变衣钵传授方式,命弟子作偈以呈,各表悟境。大弟子神秀遂展示一偈“身似菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,莫使惹尘埃。”

第二天早上,弟子们极力称赞这个偈子。大家谈论之际,地位低微的舂米行者——慧能听到了,当即也想出了一首偈子,因为不识字故请别人代笔写在神秀的偈子旁边。慧能诵出的偈子是:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃?”

弘忍大师认为,此偈由前偈思想方法上的“渐悟”上升到了“顿悟”的更高境界,见解独到。弘忍大师于半夜招慧能入室,传授衣钵。此后,慧能与神秀各创一派,正是“南能北秀”将中国禅宗推向了顶峰。

“上传达摩一脉,下传能秀两家。”在黄梅县境内的天下祖庭五祖寺山门前的这幅对联,正是对这一历史故事的最好诠释。

矢志不渝传承人

风清气爽,阳光明媚。在东山五祖寺脚下,一个风景秀丽的村庄跃入眼帘。

12月2日,记者在黄梅县文化馆长潘百佳、副馆长胡光崇的陪同下采访了黄梅禅宗祖师传说省级代表性传承人、退休教师陈愿求。陈老师的家背靠大山,屋左是一片茂密的翠竹林,屋右一块橘园,黄橙橙的橘子挂满枝头,门前一弯池塘波平如镜。

聊起禅宗祖师传说,颇为健谈的陈老师娓娓道来。

陈老师说:“从读小学起,我就听母亲郝银英讲祖师传说故事。从我出世后,我家坚持正月初一早饭后,全家上山,到离家两公里地的五祖寺烧香礼佛。由于有这样的家庭氛围,所以,我听母亲讲祖师传说的故事最多并听得最认真”。

陈老师从18岁起当语文教师,先后教小学、初中、高中,在宣讲禅宗祖师传说时,不仅能做到条理清楚,通俗易懂,且能做到声情并茂,绘声绘色。在讲解有关禅宗传说故事时,注重民间文学的口头性、集体性、变异性和传承性,在当地被人们称为“故事家”。

为使更多的人了解祖师传说,陈老师于1999年编著并自费出版了《五祖寺诗联选注及传说》。

2008年12月,被命名为“非遗”省级传承人后,陈老师更加勤奋利用多种场合向人们宣讲禅宗祖师传说。2010年,他又编著出版了《天下禅林五祖寺》,内有禅林景点、禅林传说两部分。他把此书免费送到本镇中小学作校本教材,应邀到学校宣讲,他还经常借助“禅文化夏令营”、“课外读书一小时”等活动,向中外游客、在

2021佛教新闻

校学生等讲解有关禅宗祖师传说的相关故事。到目前,陈老师会讲有关禅宗风物、人物、传说故事100余个。他表示,要矢志不渝地当好“非遗”传承人。

演绎精彩看今朝

作为中国禅文化发祥地,

广东佛教新闻

为保护、传承、发展禅文化,黄梅县成功举办两届禅宗文化高峰论坛,扩大了黄梅禅宗文化在国内外的影响力。如何擦亮禅宗文化名片,助推旅游事业发展是摆在黄梅人民面前的一道课题。近年来,黄梅县委、县政府高瞻远瞩,审时度势

荆门市佛教协会新闻

提出了“高昂龙头,起飞两翼,开发三沿,建设四城”的全县经济社会发展战略。为服务该战略的实施,近年来,黄梅县依托丰富独特的禅文化旅游资源,致力打造鄂东禅文化旅游区。先后高起点、高质量编制完成了《黄梅县旅游发展总体规划》和《五祖寺旅游风景区控制性详规》等旅游规划。吸纳资金3亿元对四祖寺、五祖寺、老祖寺、妙乐寺等寺庙进行重建和修复,初步形成了东有五祖寺、西有四祖寺、南有妙乐寺、北有老祖寺的鄂东禅宗文化旅游区大格局。

记者了解到,黄梅县引进投资15亿元,力争在三年内将东山五祖风景区建设成国家4A级。

禅宗-拂去尘埃见光芒 探访国家非遗黄梅禅宗祖师传说

四祖寺景色(图片来源:四祖寺)

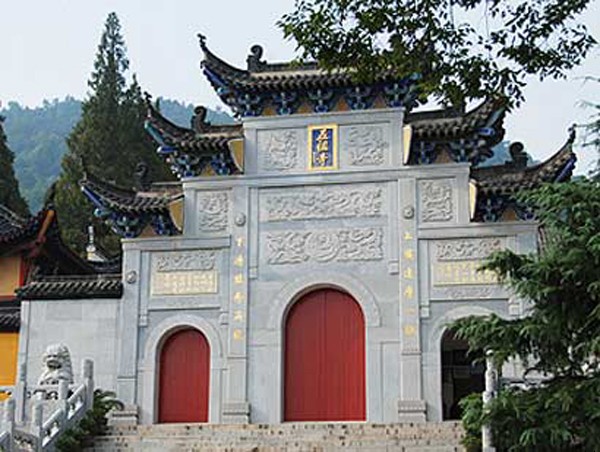

禅宗-拂去尘埃见光芒 探访国家非遗黄梅禅宗祖师传说

五祖寺山门(图片来源:五祖寺)

禅宗-拂去尘埃见光芒 探访国家非遗黄梅禅宗祖师传说

老祖寺山门(图片来源:老祖寺)

原文出处:http://www.emsfj.com/news/a/0437286cb1cd81cfa2c3bd00beeeb1dcafc3.html

以上是关于禅宗-拂去尘埃见光芒 探访国家非遗黄梅禅宗祖师传说的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:禅宗-拂去尘埃见光芒 探访国家非遗黄梅禅宗祖师传说;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/47131.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 湖北黄梅-德国本笃禅修中心雅戈尔一行到湖北黄梅四祖寺礼祖 2024-10-26

- 禅宗-“第三届黄梅禅宗文化高峰论坛”学术总结会及闭幕式举行 2024-10-26

- 禅宗-深圳弘法寺佛学院学僧精进禅七迎新学期 2024-10-26

- 禅宗-六祖惠能诞辰1375纪念日 禅宗文化“祖庭行” 2024-10-26

- 佛教-第三届“河北禅宗文化论坛”在河北石家庄圆满闭幕 2024-10-25

- 时政-2013广东禅宗六祖文化节筹备工作通报会召开 2024-10-25

- 文化-2013广东禅宗六祖文化节新闻发布会隆重举行 2024-10-25

- 禅宗-禅宗文化大讲坛 国恩寺方丈如禅法师谈六祖 2024-10-25

- 佛教-纪念六祖圆寂1300年 2013禅宗六祖文化节正式启动 2024-10-25

- 慧能大师-广东禅宗六祖文化节启动 纪念六祖惠能圆寂1300周年 2024-10-25