「禅宗」修行者比尔·波特:寻找深山中的隐士

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-07-11 00:56

- 自在佛学知识网

「禅宗」修行者比尔·波特:寻找深山中的隐士 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「禅宗」修行者比尔·波特:寻找深山中的隐士是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:修行者比尔·波特:寻找深山中的隐士

「禅宗」修行者比尔·波特:寻找深山中的隐士

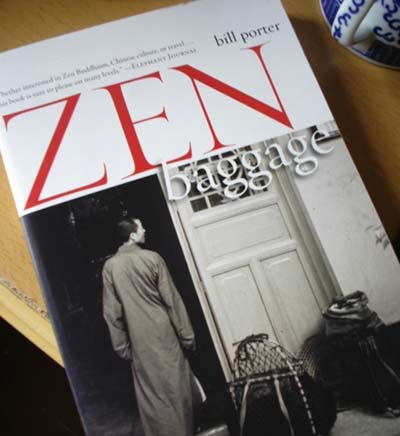

比尔·波特所著《禅的行囊》

禅宗修行者:比尔·波特

禅的关键在于内心的修炼。每天的生活都是禅。隐的重点不是人。而是生活经验。

如果不是禅修生涯为人生定盘。他的故事就是一部动荡的剧情片。

人类学博士、作家、中国内地的隐士、台湾的女婿、两个青春期孩子的父亲。跑过数年台湾时政和访谈新闻。领美国政府救济

安庆佛教新闻网

金。上过3个国家的5所大学。曾经的富二代……在河南大厦金莎咖啡厅。《法治周末》记者看到了这样一个人:布鞋、和尚帽、麻布制挎包、一脸花白的大胡子像个西域行者。

这个最早叩访、梳理中国当代隐士文化的美国人。正是赤松居士比尔·波特。

1970年。他读到一本介绍禅宗的书———艾伦·瓦茨的《禅之道》。13年后。西方第一本寒山诗全译本———《寒

佛教最新管理新闻

山诗歌集》出版。老比尔特意署名为“赤松”。他在美国陆续出版了14本关于禅宗和中国文化的书。也曾长期在中国台湾和香港地区生活。翻译过中国古代佛教典籍和诗歌。写作游记类文字。有计划地将禅宗推向世界。

20世纪80年代末。他从台湾跑到终南山下找到了隐士。并探访了散居于各地的修行者。这场大冒险被收进《空谷幽兰》一书。2006年。他又出版了探寻中国禅宗行迹的《禅的行囊》。

当比尔一旦以探访者和修行者的身份出现。用带腔调的中文谈论禅宗。终南山的幽深艰险。十几年对中国内地的文化阻隔。都拦不住他简单直接的心。

人生大概就是一场修行。管你入戏不入戏。明心见性。也就越活越简单。他找到了禅宗。学着放下。内心得到了安宁。

墙里开花墙外香的比尔已经68岁了。现在。不仅修行得快乐。身外之事也进行得很顺利———他的书在中国卖得很好。再也不用领美国的救济金了。

比尔的四次放弃

与禅修相遇前。比尔活得像个嬉皮士而不自觉。直到多年后。他发现所谓禅的精神。就是放下。

而他的人生至今。有过四次重大的放弃。成就了今天的修行者。

他出生于二战时期。生长在文化学者们津津乐道的1960年代。历史上著名的垮掉的一代正以摇滚、迷幻、反战的新姿态。对抗战后的平稳生活。

比尔没有直接加入其中。他的内在孤独感是呐喊也无法解决的问题。

作为连锁酒店大亨的富二代。他在十几岁时。遭遇了第一次重大变故。家庭由暴富变成赤贫。他却很快乐。因为再也不用怕有坏人来家里。“他们为了各种目的接近你。就像苍蝇围着蜂蜜嗡嗡打转”。

也就是这一劫过后。小比尔觉得自己看破红尘。深刻体会到什么叫孤独。他一直没有朋友。“只能和佣人交朋友”。但他放弃了财产。因为“拥有那些不快乐”。

事后。他还是不知道自己要什么。不带心地读大学。换了3个专业。统统半途而废。

这是一个还没来得及遭遇嬉皮士、摇滚、流浪文学的年轻人。在生命的第二次转折可能到来时。1964年越战爆发。他被抓去越南服兵役。因为“不想杀人。也不想被杀”。就以自愿延长一年兵役的代价。换取了被派到德国的机会。

结束兵役之后。情况发生了变化。他开始读得进书了。他考进了加州大学人类学系。1968年。又被学

枣阳佛教新闻网最新消息

校派到德国大学学习。后来。竟然还考取了哥伦比亚大学的博士奖学金。直到他遇到《禅之道》和唐人街的寿冶老和尚。他发现有东西可以让他更加不孤独。不仅仅是打坐、冥想这些外在的东西。“灵魂里的声音”令他又一次拒绝了主流生活。

比尔带着273美元不远万里前往中国台湾。历经佛光寺、台北文化学院、海明寺。在这里。他第一次接触到中国文化:诗词曲赋和禅宗。还有他最爱的和尚:寒山。

翻译、教书、读书、打坐禅修。生活又静又美。可他翻译了多部佛经和诗歌后。依然看不破红尘出不了家。放不下酒和未来的妻子———他为了娶一个在政府机关供职27年的女人。不仅过了多年的分居生活。更在台北最大的英文广播电台找到了一份“正经”的职业赚钱养家。

2018年8月佛教新闻

主持人比尔在他的新生活里。非常符合主流化标准。主持新闻和访谈节目。光鲜体面、薪水丰厚。“把各种部长都采访遍了”。

隐士是一种经验

比尔完全不确定。彼时。他对内地一无所知。真有隐士吗?他们为什么而隐居?他们的最终归属是什么?

比尔猫在深山老林里。小心翼翼地躲避着可能的麻烦。

这场发现之旅。历经北京、大同、五台山、恒山、西安……比尔沮丧地发现。几乎没人相信这些传说中的人们真的存在。

直到他找到了终南山。无意间踏进了一间破败的寺庙。这才顺藤摸瓜地找到了山间诸多的隐士名目。

原来禅宗所说的缘分。不过如此。比尔的寻访隐士之旅就此展开。

《法治周末》:你觉得自己是个有生命热情的人吗?有人说。隐士文化象征着某些消极避世的态度。你认同这一观点吗?

比尔·波特:我对生命一直有热情。这一点我是矛盾的。我喜欢修行。也喜欢和别人在一起。

我始终认为。隐的重点不是人。而是生活经验。一个人当隐士。只是他生命里小小的一段时间。隐可能只要三五年。隐士小时候并不是隐士。他们活着的目的也不是当隐士。80%的隐士在山上隐居三五年后会下山。少数虽不肯下山。但他们也愿意去指导旁人。

隐士文化不是绝对消极的。隐士生活在古代。也生活在现在。现代人生存压力大。其实只要抽出一点时间来静处。就能逐渐获得一种清净中的觉悟。中国人说“大隐隐于市”。如果要当大隐士。你必须要先当一个小隐士。在山里修行的这三五年“小隐”是很必要的。当你把红尘看破。觉得住在北京、上海和住在山里都一样的时候。你就成功了。

《法治周末》:在中国人的理解里。历史上有很多著名隐士。都是不遵循传统的社会秩序和反对既有规则的。比如魏晋南北朝的竹林七贤。这与你追求的境界是一致的吗?

比尔·波特:你翻看中国的历史。最受尊敬的就是中国隐士。为什么尧要让位给隐士舜。因为他们是最懂秩序的人。也许。这些隐士不一定懂现在城市里的某些规则。这种秩序。更多是指一种生命的秩序。他们追求的是。如何去更好地爱其他人和帮助其他人。

姜子牙和诸葛亮在出山前。都是隐士。在中国佛教里很多有名的师傅。也都当过隐士。中国隐士是社会很重要的一个部分。比如孔子就曾是著名的隐士。在泰山就有他的隐居处。你们知道。儒家是最懂秩序的。

《法治周末》:你曾说过。中国隐士都是社会精英。而美国隐士都是讨厌人群的人。怎么理解这种对比背后的东西?

比尔·波特:美国隐士不喜欢别人。要和人群分开。喜欢安静。觉得别人麻烦。他们隐居只是为了自己;中国隐士就像是研究生。修行人去山里修行。就像研究生独立调研、搞课题。比去庙里修行还要更进一步。

因为在庙里。你说的话就是你师父说的话。和背出来的没什么区别;中国隐

凤凰网佛教最新新闻

士在山里独自思考。他们说的话就是自己的话。还有。他们进山不是为了远离人群。而是为了将来下山帮助别人。这就像是佛教里的大乘佛教一样。苦海无边。普度众生。你也可以批评隐士。但是与其批评隐士人群。不如批评这种经验。而我觉得。三五年隐士的经验是非常可贵的。有这么一批人。他们一段时间住在山里。为了帮助他人、解救灵魂。最后下山。这种现象。佛教容易看到。道教不容易看到。

禅是多余的行囊

大众给比尔最新的头衔是汉学家。他大笑着否认这一点。他认为自己在接触禅宗之前完全不懂中国。

即使是现在。写了十几本关于中国文化的书:《相遇中国隐士》(中译《空谷幽兰》)。翻译了《道德经》、《千家诗》、《菩提达摩禅法》、《心经》、《中国僧诗选》……他还固执地认为自己不是个汉学家。只是个对禅宗感兴趣的隐士。

比尔的好文笔得益于当记者时的修炼。但他认为自己之所以受大家欢迎。是因为他写得很老实。为了写一本书。他会老老实实地去读三十几本书。即使那些关于禅师和禅宗的书。他并不是“每一本都完全理解了”。

禅告诉他不必过于执著。他则告诉读者。放下禅的行囊。因为禅不是目的。而是手段。

《法治周末》:你在台湾生活了20年。很多人都说那里的中华文化保存得很好。你在那里看到了隐士和禅宗精神吗?

比尔·波特:我很了解台湾人。在那里。我最好的朋友都是山地人。他们的性格像农夫。更质朴一些。我接触到的内地人更城市化。当年300万大陆人来台湾。只占总人口10%的比例。其实原住居民最多。他们不讲国语。台湾留下来的中华文化和儒家文化。更多是政府的。台湾原住居民有自己的文化。他们受中华文化影响没有那么深。只是表面上的。

他们也有隐士。但是没有隐士传统。1949年以前。几乎没有佛教、孔庙。大多是道教。百姓大多是从福建避难来的。而两百年以前。他们的主体大多是山地人。是从马来西亚、印尼、东南亚一带来的。

《法治周末》:禅宗虽然是外来的。但在中国结合了佛教和道教。本土化了。你的修行更倾向佛教还是道教?

比尔·波特:比方我去看隐士。佛教的隐士就是念佛。他们修行的时候。你来敲门。他们可以把修行的东西放下和你聊天;道教不是。你来敲门。他们会让你走。因为他们要修行。道教的隐士有点像美国的隐士。

佛教大乘要普度众生;道教没有这个苦海需要去帮助别人。他们根本的思想是不同的。所以我更喜欢佛教。

《法治周末》:为什么书名叫《禅的行囊》?你怎么理解禅?

比尔·波特:禅的精神比外在的形式重要得多。怎样在日常生活里实践禅。是禅的根本。任何时候都可以进行修行。禅关心的是我们此刻的想法。而不是仪式或戒律。

禅的关键在于内心的修炼。佛心并不随外境变化。所以修行之道也不会发生变化。每个人理解的禅不一样。有的人从书里学禅。我不在经卷里悟他们。我觉得每天的生活都是禅。

禅对内心修炼的关注使它成为所有佛教流派的基础。无论密宗或是净土宗。禅不是领悟的对象。是领悟的方法。

之所以叫《禅的行囊》。一方面要人了解禅宗;一方面要人放弃禅宗。因为大家很容易把禅宗的外表看成是最重要的东西。行囊是指多余的东西。也即禅宗外在的东西。

我每次来中国。都是一两个月。最长一次3个月。每次的花费不到2000元。像个苦行僧。现在在美国。在西雅图的乡村住。我对物质的要求很低。放得下就是快乐。

原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2011/05/153246169585.html

以上是关于「禅宗」修行者比尔·波特:寻找深山中的隐士的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「禅宗」修行者比尔·波特:寻找深山中的隐士;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/32182.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 文物-贵州省福泉深山发现古刹遗址及30多座僧人古墓 2024-10-22

- 文物-福泉深山发现古刹遗址及30多座僧人古墓 2024-10-21

- 尼姑-深山里的七彩佛光 探秘西藏最大尼姑寺(图) 2024-10-14

- 夜总会-夜总会小姐身负重案 躲深山出家为尼用十余年忏悔 2024-10-13

- 佛像-四川深山惊现天然"人面佛" 百米绝壁藏千年佛像(图) 2024-10-12

- 八仙山-四川深山藏世界第一大立佛 身世缘起成不解之谜(图) 2024-10-12

- 野狼-野狼闯入闹市被收养 放归深山分别时频频回头(图) 2024-10-12

- 八仙山-世界第一立佛藏在川南深山:无颈无脚身世成谜 2024-10-11

- 文物-举世罕见:双头佛像惊现四川深山百米绝壁(图) 2024-10-11

- 孙悟空-福建深山发现“齐天大圣”墓葬 孙悟空真存在过? 2024-10-11