「学诚法师」高材生寺庙上大学

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-07-02 00:56

- 自在佛学知识网

「学诚法师」高材生寺庙上大学 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「学诚法师」高材生寺庙上大学是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:高材生寺庙上大学

寺建山中并无奇处。奇的是山中处处皆是佛--凤凰岭上景从佛缘。石随佛性。龙泉寺的香烟氤氲着摩崖石刻"道"、"德"二字。恰成京郊安心处。寺聚高僧并非怪事。怪的是尘世浮华惹人倦。功名利禄皆可抛--本科生、硕士生、博士生、大学教授云集龙泉。人送绰号"北大清华分校"。看惯了庙中香火鼎盛。善男信女膜拜。从未见和尚开博客。八种语言织"围脖";听惯了佛经唱颂。阿弥陀佛。从未闻佛堂学四书。禅房品诗词。庙里上大学。入世乎?出世也。数百年来。少林寺以武传世。誉满天下;及而今。龙泉寺以文隐修。名动学界。

高材生寺庙"上大学""此地方称佛国。满街都是圣人"

本刊记者/李贤娜 实习生/万传亮 特约记者/邢莉

「学诚法师」高材生寺庙上大学

佛渡有缘人 "别样天地别样缘。盛满人间夏春秋。"一月前。大学教授德国人李博瀚感受法音。决心剃度。

一年前。北大学子柳智宇放弃了麻省理工学院的邀请决然入寺。发愿出家。

三年前。中国十大教育策划专家董春喜过尽千帆。顿悟上山。

四年前。中科院硕博连读研究生贤威抛却准科学家的光环。于此落发。

……

在龙泉寺。他们不再是头顶各种光环的芸芸众生相。他们被称为准净人、净人、居士和比丘。

在龙泉寺。他们携手共建"龙泉之声"网站。编织和尚"围脖"。一起将师父学诚的博客编辑成书;

在龙泉寺。他们早晚念经、分班学修。也一起甩开膀子参与到龙泉寺的修缮扩建。

世人眼中的高人在京郊这个山脚下。念佛祖的经。学圣人的书。喝山间的泉。吃自种的菜。做普惠众生的事。龙泉寺的声名不胫而走。这座曾经寂寞数十年的古刹很快吸引了大众的目光。

有来消遣的。逛逛大庙。看看和尚。拍拍照片--是曰游客;

有来干活的。周末上山。搬石挖土。种瓜种豆--是曰义工;

有来学习的。参禅礼佛。吃斋念经。同修功德--是曰居士;

有来八卦的。东西打听。穷追不舍。为求新闻--是曰记者。

据说。也有来躲清静的社会名流。来考察的政府官员。甚至慕名而来挖墙脚的各地寺院。

我们是记者。近来佛教界爆出数条负面新闻。舆论哗然。于是就想上山去八卦一下。寺院方丈学诚法师接受了我们八卦的请求。但也提出了要求--上山住些日子。体验一下。

我们几个一合计。躲开杂事。脱身俗务。去念念经、拜拜佛、爬爬山、吃吃斋。体验一下我们眼中那山门中神秘的寺院生活。倒也不失为人生乐事。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

居士学堂 "由近彼故其德尘。虽不故染自然熏"

普通人认识龙泉寺。往往从当义工开始。

柳智宇是2007年来龙泉寺当义工的。他的另一位北大校友在龙泉寺剃度之前也当了三年义工。据说他在北大禅学社、耕读社的同学们也常于周末入寺当义工。每周末入寺当义工的人平均一百人。多时达六百人。上到60岁老人。下到3岁儿童。每一次新鲜血液流动占到50%左右。

除却这大量周末义工。龙泉寺还有近二百常驻义工。他们大都是居士。最早的。是从2005年寺院恢复为正式宗教场所时就上山皈依。毕业于北京师范大学的张琬鈺。从学生时代当周末义工到如今常驻数年。已成长为龙泉寺居士中的"领导"。

见到张琬鈺的时候。是在龙泉寺的接待室即"客堂"里。龙泉寺的居士、访客来寺住宿均须到客堂"挂单"。以前"挂单"一次只能住一天。若要多住。

佛教文化节新闻

则每天都要去"续单"。后来成了常驻居士。才改为几天一续、几周一续到三月一续。张琬鈺就这样续住了数年。在寺里。她和居士们工作、学修多在德尘居。她一边带领我们参观。一边轻快地解说。"这是取自《菩提道次第广论》中的经文'由近彼故其德尘。虽不故染自然熏'。意为虽未刻意学习。但亲近老师则可受其品德感染。如尘相随。"

「学诚法师」高材生寺庙上大学

德尘居是居士团五大部办公的场所:工程部、文化部、慈善部、弘宣部、教化部。每个部。由寺中法师分管指导。寺中所有的居士均划入各部管理。部下设小组承担事务。这里的居士工作是一个完整的学习过程:在寮房斋堂中。念大米如山;在工地山野里。思物力维艰;在早晚课中。学佛教经典;在编写文章中。习四书五经;在慈善事务中。承孔孟之仁……寺庙无处不在的"传统文化&qu

佛教新闻中佛协

ot;研修让张琬鈺身上锤炼出有别于同龄人的谦和、从容。而与张琬鈺的"研修"不同。今年40岁的女居士曲天波几乎是从"大一"读起。入寺五年她做遍了五大部的活儿:种菜、洒扫、洗衣、行堂、文字校对、排版、写博文、流通法物。曲天波特别开朗健谈。不过。以前的她总是闷声不吭。来龙泉寺后。法师把她领到菩萨前说。"到佛前跪着。看看弥勒菩萨是怎么笑的"。她说在这里就像上大学。"到寺院里就是为了改变自己。人本身有很多很多缺点。都需要去纠正。寺院对我来说就是最好的学校"。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

对于另一位常驻居士董春喜来说。则更像在寺庙"上研究生"。进寺之前。董春喜一直做着和文化有关的工作。从散文、戏曲、影视、文学。几乎所有的题材的形式都涉猎过。不惑之年。董春喜遭受了重大的打击:离婚。孩子判给了前妻。2004年董春喜进京继续未尽之文化事业。这时的他开始将"佛"。当成传统文化"佛道儒"的一种学问去研究。

后来。董春喜筹备一个"走遍中国寺庙"项目。计划用十年时间走遍全国一万家"三宝俱足"的寺庙。如此宏大的工程没有中国佛教协会的支持是不可能的。于是他上龙泉寺拜访时任中佛协副会长的学诚法师。没想到学诚法师的开示让他改变了所有计划。"我发现师父的发言虽然只有短短的八分钟。但和我研究传统文化这么多年。搞了一些人生的探索最后是一样的。"迷闻经累劫。悟则刹那间。董春喜当即做了一个重大的决定。上山。

万缘说放就放。董春喜连他曾引以为荣的"2007年中国十大教育策划专家"奖项也不再保留。三年前的春天。董春喜就这样拿着电脑、硬盘、佛教书籍和随身替换的衣服上了山。由于准备匆促。他连夏天的衣服都没有。直到一个师妹出国之前来看他才给他买了衣服。

上山三年。董春喜也几乎做遍了五大部的工作。他最引以为荣的是在2009年10月成立的文化部编辑室工作。"能写能编的人才聚集到那儿。当时一共是12位。其中两位是博士。三个硕士。其他的都是本科。"现在。他研究起了佛教文化教育。还打算写一本叫《中华教育广传》的书。"佛教就是佛陀的教育。佛陀对众生智善圆满的教育。是一种生命的教育。"

「学诚法师」高材生寺庙上大学

出家补习班"烟霞以外非吾友。山水之间是我家。"

上了山。进了寺。才知道。不是穿了海青的都叫法师。不是剃了头发的都是和尚。就像我们出国念书一样。当和尚也有预科班。在寺庙里。这个预科班叫做净人。在考入预科班之前。只能叫准净人。还要补习出家常识。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

38岁的准净人Burkhard来自信仰天主教的德国。中文名李博瀚。来龙泉寺之前他在台湾当大学教授。从事外文教学和文化交流工作。1995年当他在北京的中央戏剧学院学习的时候。他最感兴趣的课题是。"一个人怎么样在自己的人生当中学习最多的语言。"

2010年9月。他从台湾来北京学习少数民族语言。期间走访了云南德宏和西双版纳。受傣族人的佛教信仰影响。自此对佛教产生兴趣。今年4月。为了借中国的传统节日清明节纪念已故的父亲。李博瀚通过网络找到了他心中"真正的道场"龙泉寺。在"祭祖报恩"法会上为父亲祷告。这一天他爱上了这里浓厚的教学氛围。这里不像其他寺庙光打坐。"龙泉寺有读书目的。大规模地让信众到这边上课。接触佛法。"特别是学诚法师的八国语言微博和龙泉之声三语网站让李博瀚觉得自己有用武之地。"龙泉寺的语言公关工作做的那么好。他们的效率也很高。所以我觉得这里绝对是最好的地方。"6月。李博瀚搬入了龙泉寺。他不像一般人选择先做居士。而是直接要求落发为僧。

初见李博瀚是在龙泉寺的金龙桥边。他头戴工程帽、身穿工程服。正和几个同修一块儿急急地向工地赶去。"外国工程师?"我们的第一反应。将李博瀚请到寺中凉亭里后。他说。作为第一个在龙泉寺寻求出家的外国人。他正在适应这里的一切。以前他经常一个人做事。现在他要遵守寺中第一守则:随众。这里的修行强调随众共修。早晚殿。中午拜佛。下午诵经。这个模式显然让他满意。"这里好像一个家庭。比家庭好像还要更好。"

「学诚法师」高材生寺庙上大学

不过。现在他还很不习惯体力活。作为寺中"突击队"成员。他要参加寺内建设。一天要在工地干8小时活。劳动之余。他也参加"准净人班"学习。一方面看经文论著。另一方面发心修行。"一个准净人要完全重新做人。心理发展还是最重要。跟外面这个学习不太一样。不只是看书学习技能。"他还开始坚持僧人"过午不食"的佛制。"没有人强迫我这么做。没有人给我压力。但是我觉得这是一个好习惯。很痛苦。但还是坚持了下来。"

在寺中一个月。李博瀚的人生目标发生了微妙的变化。"我觉得其实语言工作也并不是那么重要。这个也不是人生最首要的目标。只是一个很好的和别人沟通的能力。长期来说。我觉得佛教本身的目标。解脱还有普度众生。绝对比我现在这些个人的目标更重要。"闲时在龙泉寺翻译中心修改德语、法语、西班牙语博客的他。现在想得最多的是如何将佛法推广到国外。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

和尚预科班 "若能一切随他去。便是世间自在人"

李博瀚正努力从准净人升为净人。但不是那么简单。这需要经过考试。不在笔墨而在心灵。通过考试之后。才能成为净人。即排队准备剃度

北京黄村利用佛教骗钱新闻

的"准出家人"。这个队伍里也是人才济济。2010年震动网络的北大学子柳智宇已顺利进入了净人的行列。他来龙泉寺之前的光辉历史偶尔还会被人提起--以满分摘得国际数学奥赛金牌。被保送至北京大学。申请到麻省理工学院全额资金。现在他和所有的净人一样。穿着灰色法衣。上殿、过堂、出坡、诵经。学习论典。每周二、三、四、五听法师固定讲课。平均一周五节课。每节课一个半小时。这都是为了适应日后的出家生活准备。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

在柳智宇的选择引发全国对大学生前途命运深思这一年夏天。另一名85后净人正阳从哈尔滨中医药大学毕业后直奔龙泉寺。大学毕业。站在开拓事业的起点上。工作、金钱、房子、车子、爱情等在前面招手。正阳转身而去。学医的正阳曾以治病救人为己任。"但后来发现真正需要去解决的不是身体上的问题。而是心灵上的问题。"佛学解答了正阳的难题。父母也支持了正阳出家的决定。"行。你想去就去吧!"

与正阳水到渠成的出家不同。28岁的卢函出家之路颇费周折。卢函是心理医生。大学毕业后在陆军总院做网络成瘾的心理治疗。后来自营心理咨询公司。还协助政府成立心理医院。当时的他。最大的梦想是成为资深心理专家。帮助人解决心理困惑。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

如果不是哥哥在2007年突然出家。他的梦想里不会有"佛"。卢函和哥哥只差一岁。两人感情一直很好。当哥哥告诉他要出家时。他默默

云南西双版纳佛教新闻

地想。家里只有两个儿子。"以后我要一个人照顾父母了。"后来。"母亲整天以泪洗面。父亲因此不再跟哥哥联系。"卢函开始试着去了解佛法。他想弄明白也是毕业于名校的哥哥为什么会决然出家?2008年四川大地震。龙泉寺在援助物资同时。带去了心理方面的救助。并获得一个特别救助奖。这感动了卢函。也促使他的人生观慢慢发生转变。"没学佛之前会用心理学的角度看。比如人为什么活着?活着的意义?每个人的价值?人一辈子能做些什么?包括思考自己。再做二十年就能成为所谓的专家?但还是很多在物质层面。精神上的要少很多。"2010年末他开始系统学习佛法。开始有了出家的想法。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

今年春节。卢函鼓起勇气告诉父母他要出家。话音刚落。父母就哭了。泪流满面。哭完之后。父亲说。"我尊重你的选择。让你去选择自己的人生。"三个人在家过了最后一个俗年。初四的时候卢函就来到了龙泉寺。走的那天。父母和亲人来送卢函。"我当着他们的面就磕了几个头。当时我就看到他俩眼泪止不住了。我觉得他们一方面会为这两个儿子感到骄傲和自豪。一方面他们会觉得站在一个信佛的角度。这是一个最好的事情。当然肯定会有不舍、担心。"

卢函拜别父母。正式进入了龙泉寺。今年五月。卢函父母搬进了龙泉寺。他们也都皈依了佛门。龙泉寺中也常见法师家属来访。在我们拜访龙泉寺的时候。正值方丈学诚法师的母亲也在寺清修。学诚法师回寺之时也不忘与母亲小叙。他说。“孝道有世间的孝道。有出世间的孝道。”。法师举例说。“现在社会上的人。即使没有出家也算是出家了。他没有跟他的父母在一起那也就是出家了。就是住的地方不一样。”龙泉寺正考虑建敬老院。以解决出家僧众父母的养老之忧。

网络佛学院"百尺竿头须进步。十方世界是全身"

「学诚法师」高材生寺庙上大学

剃了头发。进入佛门还不能当法师。要先当沙弥。卢函的哥哥虽已剃度。但也还只是沙弥。他与寺中最德高望重的比丘唯一区别在于还没受大戒。沙弥只持十戒。而比丘要持足两百五十条戒律。

在龙泉寺。比丘法师除了各自修行外。还要承担管理工作。龙泉寺的僧众和居士是一套不同的管理班子。在方丈学诚法师之下是书记会。相当于公司理事会。统管整个龙泉寺。龙泉寺的书记一共有五位。由方丈指定。平时方丈不在的时候五大书记法师轮值负责处理寺中事务。贤威法师是书记会秘书。通常由他来执行具体事务。

贤威是受过具足戒的比丘。出家之前他是中科院硕博连读的高材生。学习脑科学的他本可以成为一名科学家。然科研不能解答他心里的疑惑。实验室的佛经和成为居士的专家也让他开始从佛教里去探求。"生命是什么?"当他发现佛法比科学讲得更深之时。接受唯物教育长大的贤威认可了"无限生

岳阳佛教新闻

命"的命题。2006年8月他来龙泉寺当义工。第二年就退学上山。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

但上山不代表与俗世完全脱节。我们的日常生活已离不开手机。龙泉寺亦然。龙泉寺中有八部手机。按照工作需要发给相关法师使用。贤威就拿着其中一部手机与我们联系。但是。这不是他的专属。"一旦调离岗位。手机即行归还。"沙弥和净人不许使用手机。若与外界的联系。可以借用"客堂"的两部电话。僧众之间联系则通过电话留言或寺里专用的步话机进行。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

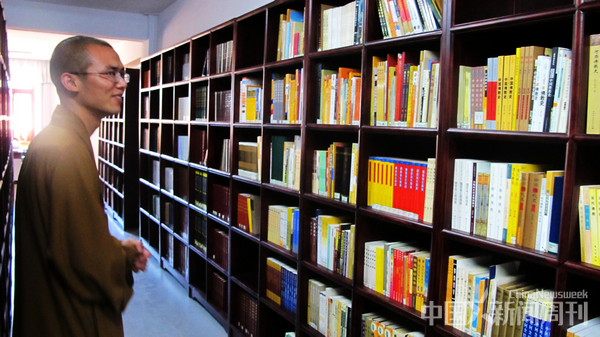

寺里还有一种联络方式:网络。对外。与龙泉寺有关的QQ群近两百个。它们承担着各自的功能:义工报名、出家联谊、网络学佛、法会事务……群中基本上为寺中居士。再配一名法师督导。对内。由于方丈学诚法师被喻为中国最擅长使用网络的和尚。因而寺中很多工作也与网络有关。网站更新、博客维护、数字图书馆建设……若因工作需要僧人可申请上网。申请内容包括上网时长和工作内容。经书记法师批准之后。会分发给申请者一个账号。可以记录他所浏览的所有页面。过时网络自动切断。龙泉寺官网还开通了"网络佛学院"。内设视频、录音。只要上网均可学修。

在我们惊叹于寺院高科技、现代化之余。我们也发现。作为一座适应于现代社会发展和致力于传统文化传播的寺院。龙泉寺的管理与众各别。

现代寺庙大学 "心地清净方为道。退步原来是向前。"

数日的走访。我们感受到龙泉寺几近"共产主义"的生活模式:一是龙泉寺不收门票。也不参与凤凰岭景区的门票分成。二是龙泉寺的和尚没有单资。衣食住行皆由寺庙统一配给。生病也由寺庙安排就诊用药。学诚法师认为。"没有钱就没有挂碍。没有负担。大家不花钱不会有贫富分化。各尽所能。各取所需。"

「学诚法师」高材生寺庙上大学

正是在这种衣食无忧的环境中。龙泉寺的僧团才得以安心学修。"像一座佛教大学"--无论僧众、居士还是我们。对龙泉寺都有这样的印象。这也是学诚法师的建设思路之一。龙泉寺不依赖于法物流通。不依赖于香火布施。而要建设成为一座真正的道场。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

寺中按照不同层级的学修需求。分为准净人、净人、沙弥、比丘班级。定时上课。沙弥给净人讲。比丘给沙弥讲。学诚法师本人也给比丘班亲授课业。层层联动。教学相长。学习课程既有佛经。也不缺乏儒家四书五经和道家经典老庄。

基于学修班管理的需要。龙泉寺还打造了一套有别于传统寺庙。不同于公司管理。类似于学校管理的"领导班子"--班导法师负责制。为各个班级配备"班主任"。由法师兼任。负责安排大家学修工作及进行教育辅导。当然。日常事务还是由书记会下属的四大班首和八大执事来负责。前者管禅堂、佛堂修行。后者管全寺各项事务。

「学诚法师」高材生寺庙上大学

贤威是沙弥班的老师。而他只是个二十来岁的小伙子。他解释道:"出家之后。僧团不问年龄。主要看你修心的体验。比如出家十年和你出家一年的。体验是完全不同的。"贤威的比丘同修不少人也是来自名校的"高材僧":居士工程部负责法师是北航教授、现任监院是清华博士、方丈秘书贤清是清华大学硕博连读的研究生、贤庆法师来自北大哲学系……这也正是坊间将龙泉寺称为"清华北大分校"的原因。

我们终是俗人。无法完全理解可以"开得起名车。买得起好房"的精英为什么云集龙泉寺?贤威向我们开示说。"世间的人总是被各种烦恼所束缚。而佛法找到了烦恼的根源--所有的烦恼来源于对自我的执着。学佛的最终目的。一方面是要把自身烦恼清除。另一方面是要帮助所有的众生清除烦恼。"

说话的时候。贤威的眼神从不聚集。时常空旷的望着某个天际的角落。没有一丝浮躁。贤威之思也与余秋雨所感知的佛教魅力相似--看破王道社稷、铁血征战、家族荣辱……将人们的注意力引到与每一个人始终相关的生命课题上来。触及了人共同的难题。"永远聚集于人间的生、老、病、死。探究着摆脱人生苦难的道路。"

原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2011/08/103856173981.html

以上是关于「学诚法师」高材生寺庙上大学的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「学诚法师」高材生寺庙上大学;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/31276.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 西藏加查县向寺庙发放30台中央赠送的电视机 2024-10-26

- 会计-寺庙会计侵吞200多万建设工程款 潜逃数日被 2024-10-26

- 佛教-中国佛教协会:强烈反对强拆唐僧遗骨所在寺庙 2024-10-26

- 壁画-西藏投巨资保护现存最大最完整“钦孜”派壁画 2024-10-25

- 文物-寺庙六吨重国宝凌晨被盗 最大一块被切为两半 2024-10-25

- 佛教-泰国寺庙僧侣不外出 举国欢度佛教节日守夏节 2024-10-25

- 台海时事-台湾推广宗教旅游 最快今年推“寺庙住一晚” 2024-10-25

- 五台山-33万海内外游客国庆黄金周山西五台山拈香拜佛 2024-10-25

- 为庆祝女神节 印度寺庙踩踏事故已致80多人死亡 2024-10-25

- 时政-明生法师获第二届全国创建和谐寺庙先进个人奖 2024-10-24