「佛教」非佛教徒也清修 都市人涌进寺院求静寻找慢生活

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-06-07 00:41

- 自在佛学知识网

「佛教」非佛教徒也清修 都市人涌进寺院求静寻找慢生活 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「佛教」非佛教徒也清修 都市人涌进寺院求静寻找慢生活是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:非佛教徒也清修 都市人涌进寺院求静寻找慢生活

「佛教」非佛教徒也清修 都市人涌进寺院求静寻找慢生活

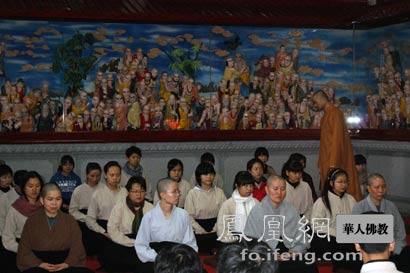

打坐(图片来源:凤凰网华人佛教)

「佛教」非佛教徒也清修 都市人涌进寺院求静寻找慢生活

行香(图片来源:凤凰网华人佛教)

[“人们太喜欢掌控、抓取。总是想改变。不易满足。心就不静。‘水不搅自清’。你只是坐着。坐看自己杂念纷飞时。心就静下来了。”界文法师说]

第一次穿海青居士袍时。任兴勇很不习惯。身上像套了条被单一样不得章法。“习惯以后才体会到这身袍子的意义。让你走不快。”清晨五点。住在苏州西园寺的任兴勇就起床了。身着长袍。走到放生池。体会独自一人的宁静。

任兴勇并非佛教徒。只想在闲时亲近佛法。周末。他放下都市生活。专程到苏州西园寺清修。在上海。他是红星美凯龙的企业高管。在寺院里。他能寻找到“静”的生活方式。

像任兴勇一样来寺院清修的城市白领有很多。不乏企业高层。清修。既修炼个人道德。也关注内心世界。从古至今。寺院一直为人们提供清修之所。上世纪90年代起。中国寺院兴起了举办禅修营。为清修人群提供系统的佛学课程及寺院生活体验。人们的目的不尽相同。或为逃避压力。或为体验素食。抑或有人为附庸风雅。个人喜好也好。风尚趋势也罢。总之。白领一族有了以“静”改善内心。进而提升生活品质的意愿。

求慢求静

任兴勇说自己是求中道之人。既没有为信仰舍弃一切。也没有沉溺于名利。作为企业高管。他并未感觉压力很大。清修并非为寻解脱。他认为人类千百年来的信仰传承定有其道理。加之对佛学的喜好。他开始参加西园寺菩提书院的修学。深入了解佛学思想。也由此喜欢清修。

从事媒体行业的徐晓露最初接触清修。完全是出于对现实压力的逃避。身为电视工作者。她的工作紧张到每周熬一次通宵。去年十一假期。她想避开现实生活。于是走进西园寺的禅修营。

做金融销售的邹建平、来自电力行业的Jensem都因都市生活的浮躁而期望在宁静环境中冷静思考。寺院成为他们最好的去处。清幽之中。心无繁杂。

如任兴勇所说。在踏入寺院的刹那。一切就慢了下来。静了下来。

踏入西园寺。穿过天王殿和大雄宝殿就是三宝楼。清风乍起。楼角屋檐的铜铃叮当作响。黄袍僧人打板报时走过。清修的人们赴此参加共修课。

课上。不是诵读藏经阁中晦涩难懂的文字。而是谈论诸如“佛学与心理学关系”之类与现实生活相结合的话题。参与者各抒己见。分享经历。

其实。刚开始接触共修时。任兴勇曾因担心参与者文化层次参差不齐。而对共修价值产生怀疑。“后来我发现。大家一起探讨可以给自己找到一面镜子。观照自己的内心。亦是自省。”六年来每个月都到西园寺清修一次的邹建平认为寺院即学校。僧人即老师。清修者中亦有高人。“人生的很多问题皆可在此求解。”

在很多

佛教活动新闻发布辞

清修者看来。面对人生问题。心理学只能解决问题的表面。而佛法可抓住本质。“心理学和你讲道理。劝你静心。但你还是做不到静心。佛学可以教你怎样真正放下。”任兴勇说。简单选择

寺院中有严格的作息。西园寺大雄宝殿的早课每日清晨5:50开始。僧侣和居士们鱼贯而入。在木鱼声声中。念唱起《朝时课诵》。“令我早登无上觉……”很多人并不了解经文内涵。但徐晓露觉得。“经文

佛教新闻评论

内容不一定要理解。这是锻炼自己专注的过程。”早课过后便是过堂时间。寺院里早午进餐称为 “过堂”。晚餐则为“药食”。过堂时“止语”则是清修求静的又一种体现。师父们提着饭菜依次分食。宾主们则通过手势来表达是否想吃。过堂时不说话。而将注意力集中到用餐上。就会格外专注餐食的滋味。

寺院的餐食极为简单。很多时候就是菠菜、黄豆、苦瓜。“如果你有很多选择。就会禁不住去想要吃什么。

中国佛教 新闻

平添烦恼中国佛教会议新闻

。寺院的素食让你简化了生活的繁杂。人的精力有限。不散在膳食上。就可以集中在修学上。”徐晓露说。生活往往因为选择而产生压力。而没有选择就会减少烦恼。徐晓露说:“早课、共修时间固定。你把自己交给这样一种被安排好的状态。就没有压力。都市生活中是有很多选择。但我们往往没有办法很好地去选择。在寺院。你只要按照师父说的去做就好了。无需选择。心就平静。”

清修中往往有义工体验的内容。徐晓露曾被分到帮大家洗碗的工作。“每人两个碗。整个禅修营的碗至少有1200个。分给十个人洗。碗被一桶桶挑出来。令人感觉永无止境。洗碗时腰都要断掉了。”徐晓露回忆起洗碗的经历时感悟很多。“在那洗碗。你想走却走不了。就会去想自己应该以怎样的心情来面对。只要想到为别人做了一件事。心情就好转了。”

清闲时。三五清修好友聚集在茶室。外有花柳掩映。内感几净窗明。斜风徐入。茶香郁浓。茶室中有长长的书台。一盏茶饮毕。任兴勇执笔抄起《般若波罗蜜多心经》。通过笔墨来专注经文是一种静心的切实感。“平时多用电脑。已经很少用笔了。所以执笔时。需要格外凝神定气。摒弃杂念。同时。经书的文字可以涤荡心灵。令人增长积极正面的情绪。”任兴勇体悟道。

内心转化

相比瑜伽、旅行等外在的减压方式。清修者要寻找的是内修的、解决根本问题的思维方式。在法师的引导下认清内心。进而透彻地认识世界。

“人们太喜欢掌控、抓取。总是想改变。不易满足。心就不静。”水不搅自清“。你只是坐着。坐看自己杂念纷飞时。心就静下来了。”界文法师的这番话。更令任兴勇看淡名利。他认为禅修可安顿身心。一两次的效果不会明显。但这个积累的过程是对生命有益的系统改造。

对于修行的意义。界文法师如此比喻:小孩子打针时会哭闹。而大人不会。不是因为大人不痛。而是他们经历了很多苦难。已经并不在意打针

佛教新闻东华禅寺

时的轻微痛感。他说:“修行是一种训练。敏感脆弱的内心都是未经训练的。训练过的心不会痛。”界文法师认为修行注重心灵的成长。“用实事求是的态度去修行”是其强调的禅修精髓。不悲悯过去。不幻想未来。而是切实关注当下的自己。“谈及关注当下。静心呼吸是最好的方式。它最单纯。充满奥妙。我们总想过去和未来。生活在各种杂念中。很少觉察自己的呼吸。没有活在当下。如果你觉察到自己的呼吸。就培养了一种觉性。是很了不起的态度。”

一周修行后。回到正常生活状态的徐晓露依旧工作紧张。不过。她已经学会以另一种心境来看待压力。她觉得只要尽心去做。结果随缘。对得失淡然。不在乎别人的眼光。就会让自己享受过程。

“清修可以令人找到很重要的生命走向的指导。它让我观察到我自己究竟是怎样的状态。”徐晓露并不想一直将寺院当作避难所。清修曾经是为了逃避。现在是为了加强好的状态。

比起城市居家的住宿环境。仓库改造而成的西园寺宿舍艰苦了很多。没有空调。夏日难以入眠。宿者只有心静才能解除燥热。而这实际上恰是锻炼了一种内在的修为。

“清修时十人住一间房。绝对不是度假般的享受。然而。它让你体会到舍弃都市喧闹夜生活而得的宁静。与其说是一种修行。它更像一种返璞归真。脱身于城市繁华。逃离对电脑与网络的依赖。”Jensem感悟。归于平和纯净。是最难能可贵的心境。

从企业管理者的角度出发。任兴勇同样认同清修会对心态产生积极影响。知识和技能都可以通过学习得来。而心态唯有通过修炼才能转变。这也正如西园寺慈万居士所讲。清修是让人们掌握一种心态和能力。学会在快节奏中慢生活。

原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2012/08/101518185419.html

以上是关于「佛教」非佛教徒也清修 都市人涌进寺院求静寻找慢生活的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「佛教」非佛教徒也清修 都市人涌进寺院求静寻找慢生活;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/28756.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 荆州-湖北荆州市人大常委会副主任任万伦一行到章华寺视察 2024-10-26

- 佛教-中国佛教协会王健秘书长一行调研陕西部分寺院 2024-10-26

- 永寿-永寿大和尚一行到峨眉山雷洞坪视察和指导寺院修建工作 2024-10-26

- 佛教-青海黄南州开展藏传佛教寺院爱国主义和社会主义法制宣教活动 2024-10-26

- 佛教-欢喜庆佛成道日 各地寺院举行施粥祈福系列活动 2024-10-26

- 佛教-欢喜庆佛成道日 各地寺院举行施粥祈福系列活动 2024-10-26

- 佛教-美国费城大觉禅寺举行寺院落成暨佛像开光大典 2024-10-25

- 佛教-国内寺院中轴线最大石雕观音 2024-10-25

- 佛教-海南省文昌宏光寺隆重举行寺院动工洒净仪式 2024-10-25

- 中国护士日本京都寺院参加研修会 体验坐禅抄经 2024-10-25