「佛教」天台之子出家经历达照法师自述

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-05-11 01:04

- 自在佛学知识网

「佛教」天台之子出家经历达照法师自述 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「佛教」天台之子出家经历达照法师自述是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:天台之子出家经历达照法师自述

天台之子出家经历达照法师自述

「佛教」天台之子出家经历达照法师自述

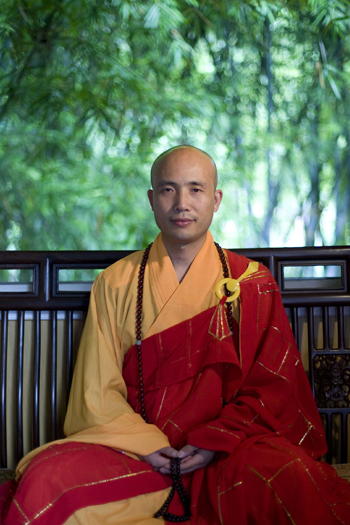

达照法师

核心提示:达照法师。俗姓林。笔名天台子。1972年出生于浙江省文成县。1989年于七甲寺依了识长老出家。属于嫡传天台教观第46代。1991年春于福州鼓山佛学班就学。1991年秋考入南京栖霞山佛学院。1992年礼宝华山茗山大和尚受具足戒。1993年毕业于栖霞山佛学院。1994年秋考入中国佛学院。1998年本科毕业后进入中国佛学院研究生院。师从方广锠教授专攻佛教文献学。2001年6月通过中国佛学院研究生论文答辩。获佛学硕士学位。现任浙江普陀山佛学院研究生导师、浙江温州市妙果寺住持、浙江文成县佛教协会会长、文成县七甲寺住持、文成安福禅寺修建委员会主任。从事天台、净土、禅宗(特别是“永嘉禅”)、密法的修学和研究。发表专著《金刚经赞研究》(宗教文化出版社)、《饬终——佛教临终关怀》(浙江大学出版社)。论文《梵我一如及其演绎》、《金刚经相关的忏法初探》、《天台禅修方法及其沿革》等三十余篇。散文十余篇、诗作五百多首。达照法师曾自述出家修行经历。对后学是一种策励和启发。全文如下:

有人问我:“为什么要出家?”

我告诉他:“为求佛道。了脱生死。”这是刚出家那段时间所作的回答。

后来又有人问我:“你为什么出家?”

我告诉他:“与佛有缘。随缘而已。”这是出家三年之后所作的回答。

现在还有人问我:“出家为了什么?”

我茫然无以相对。只是信口开河。有时借古人语:“似我何由届。与君心不同。君心若似我。还得入其中。”有时借今人语:“换一种生活方式。做自己喜欢做的事情。”如此不一而足。实是方便应付。然而。夜阑人静。垂帘寂坐。扪心自问:“究竟有何所求?有何所乐?”这就远非一言半句能说得清楚。况且。削发至今已十余载。其间所历心境亦各不相同。真的要问我何求?还得从出家后开始说起。

我出家在一个山村小寺。那时年方十六岁半。乳香未散天真纯朴。虽然父母师长未许远离。但是私心以为:既然出家。总得广学佛法;不懂行为规则。岂非虚度年华!于是乎。不辞而别。往天台山。住国清寺。本欲进入天台佛学研究社学习。奈何福缘太薄未满此愿。只得随众劳务。培植福德因缘:帮助佛经流通处干活。从早到晚未曾偷闲。披破衲衣。住云水堂。非时不食。不善不为。

在此期间幸遇达寿法师。他的言行举止。动作威仪令我伏首钦佩。从他处学得不少基础根本的佛教知识以及如理如法的正知正见。每天除工作功课外。还一起拜佛念佛。共勉互策。如此大约有两个多月时间。

一天。我读《大雄传》。被佛陀那种勤苦的精神深深地感动。汗颜顿颤。悲愧泪落:自忖博地凡夫。却自享受大厦高床。释尊菩萨再来。犹经雪山六年苦行;欲了生死唯佛是范;佛既苦行。我岂乐住!于是想:马上离开这享福之地。去实践头陀之行。此意一决。众劝难留。于90年2月19日清晨远离国清寺。回到山村小寺。只欲拜别父母师长。从此一去再不还乡。谁料我刚到小庙的那天下午。达寿法师亦驱车赶到小庙。并且为我开示了住茅蓬、托钵等等苦行的内容和目的。最后指着那小寺说:“这儿也很安静。山水又好。与修苦行没多大区别。不如我们先在此修行一段时间。日后若有变化再作决定吧!”由于对他的信任与诚敬。因此就住了下来。

我们定的方向是:专修净土宗持名一法。专求往生到极乐世界。有时一起应酬作务。有时一起念佛诵经。并且举行轮流用功(就是一人用七天时间专持佛号。另一人专门应付日常事务。互相轮换)。间或读些净宗典籍。我主要读了《念佛法要》、《印光大师文钞》、《净土十要》、《净土五经》、《楞严经》和《法华经》等。如此生活了一年左右。在修行和身体方面都有明显的进步。

在一次轮流用功期间。我被一种境界扰乱了。那时。我专念一句佛号。从早晨睁眼到晚上入睡。不干任何事务。只顾一句洪名。我念到第三天晚上。从入眠至次日天亮。佛号未断。如一刹那间便已过了一夜。而且精神爽朗。前所未有。当时我动了一念:“难道入定了吗?”但马上又回到念佛上来了。可是第四天晚上情况就不一样了:一躺倒床上。还默念着佛号。见到有一穿红衣小褂的男孩一拳将卧室窗户的玻璃砸毁了。我随即对他说:“有事就说嘛。为什么要打玻璃呢?”他根本不听。伸手掐住我的脖子。另一手按住我的胸部。顿时呼吸就有了困难。我心里还很清楚明白。想道:“管他呢!把我压死了。正好我念佛可以往生净土;压不死就更甭理他了。”但我刚念到第六声佛号时。实在忍不住了。便惊叫出声。直到达寿法师听见了。跑过来推我一把。那红衣小孩才消失在夜空中。随后我就昏昏沉沉地睡着了。

次日晚上刚躺下。那种恐惧的情景又出现了。不过没看见是什么东西压着我。还是达寿法师推我一把才消失的。我看了看表。才躺下去十分钟。当晚达寿法师给我作了开示。说一切有相皆是虚妄不实。都是自己的妄想和习气所招感的。不去理会他。自然就会无影无踪的。那晚我真的有点害怕了。

「佛教」天台之子出家经历达照法师自述

次日上午更是令我迷惑不解。我吃过早饭坐在房间里的椅子上掐着念珠念佛。双目微闭。静静地念着念着。突然有人一拳就向我胸口击来。出于一种自然的反应。我双手向前一挡。不料把手中的念佛珠扔到门外去了。睁眼一看根本没人。前几次的经历虽然出奇。但也可以理解为梦事。这次的光天化日之下。实无理由说它是梦境或妄想而已!尽管达寿法师作了种种开导。然此疑心终难释然。我想:当今佛教兴盛。全国之大。必定会有高僧大德堪解此疑。我应当广参善知识才对。免得盲修瞎练。徒劳无益。反而堕落。

说来也巧。过了两三天。福建福州鼓山佛学班的《招生简章》和《报名表》寄到了一个小寺。那寺的住持给我发来电报。让我去报名上学。正在焦虑时刻。得此消息。如鱼得水。欢喜踊跃。遂辞别了达寿法师以及诸位师友。往福州鼓山去上学了。那是1991年2月15日。住小寺念佛共有一

佛教头条新闻在线

年差四天的时间。我的所求是专在道业上的。刚入鼓山佛学班。有一件事使我终身受益!当时我并没有什么旅行包。就是一个自制的布包作为衣单拾物的行囊。穿着十分褴褛。一件裤子。也是过世的师兄所留下的粪扫服。大约有二三十个补丁。这种苦行僧的装束。自然与现代丛林和现代僧人的光辉形象极不相符。因此教务长正伟法师安排我的房间时。就给了我一个考验(当然是我现在回忆起来的感受)。他把我安排在一个堆放扫帚、拖把、畚箕等的仓库里住。一扇小小的窗户。显得屋里格外阴暗而潮湿。一阵阵霉气在屋里盘旋。打扫卫生的工具零乱的占了满满的一屋角。破旧的书桌似乎早就是废物而存于此处。靠背的椅子也仅有三只完整的足。一张折叠钢丝床靠在斑驳的墙边。我摆放好日用品。铺好自己携带的棉被就入睡了。

夜里便听到楼上的撒尿声和冲水声。楼上其实就是过

合川佛教新闻

道和厕所。次日醒来一看。不料半床的棉被都是湿漉漉的了。原来楼上厕所的下水管道就在墙里。楼上如果不小心。就会有小便和冲洗的水从管道的边上顺着墙壁渗下来。从而流到了我的被子上。教务长也看见了。就告诉我说:你把床拉出来一点。不要靠近墙壁不就没事儿了。我按照他的教诲。把折叠床拖到了房间的中心。四面临空。这还是我第一次睡着感觉没有靠背的床铺呢。就这样我白天在房间里诵经、看书。晚上也在念佛、打坐。除了吃饭和上厕所外。好几天都没有离开房间。一天晚上。教务长拿了一袋奶粉给我。说我过午不食会影响身体。要泡一杯牛奶喝就会好一些。我当时就婉言谢绝了。他又问我:鼓山的风景如此优美。所有的人来到这里。总要先去看看风

中国佛教新闻联播

景。你这几天都去看了吗?我说:没有。又问我:住在这儿怎么样?我说:很好(这确实是当时的心里话)。他就站在门口。跟我说了几句话就走了。过了两天。教务长就把我安排到教务处办公室的隔壁。一个下有地板。粉刷油漆都非常好的房间。让我一个人在那儿住着。直到我离开鼓山为止。其实。同学们的宿舍。有的四人房间也只有两个人或者三个人住着的。而最后我就是自己单独一个人住着一个最好的房间。让许多同学羡慕不已。我想:善知识总是以各种方便手段来考验我们。当我们内心确实没有杂念和奢望时。我们对于环境的适应能力。也因此而更加增强。从某个角度来说。生命的力量亦因此得到一定程度的提高。无论善知识如何安排。都能坚定地恭敬顺从。真心用功修学。一定会得到很好的加持和训练!于善知识。至心敬礼。感恩无尽!

在福州鼓山佛学班里。认真地学习了一些佛学的基本知识。每天坚持打坐、念佛、过午不食。就这样学习着、修行着。向往着将来能够在道业上、弘法事业上有所成就。总算还有点福气。过了半年左右。一天。得到南京栖霞山佛学院的《招生简章》和《报名表》。于是约同学戒修法师一起去报名。经过紧张的复习考试。居然被录取了。当我和戒修法师得知被录取的消息时。两人真的高兴得跳了起来。并默默地下了决心:一定要认真学习。将来报考中国佛学院。后来还真的都实现了。

从九一年九月开始。我进入中国佛学院栖霞山分院就读。在那段岁月里。我依然破衲茫鞋。持戒念佛。每天除了上课外还拜佛打坐。九二年秋季去宝华山受了三坛大戒。得戒和尚就是茗山大师。说起受戒。我的心中总是充满无限的感激和坚定的信心!特别是登完戒坛之后的那天。原则上要求新戒都要礼佛通宵。我就在大殿里面一心顶礼本师释迦牟尼佛。不停的虔诚礼佛直到次日早课。最后只剩下五个戒兄弟还在坚持礼拜。他们当中有一位是中国佛学院的、两位是灵岩山佛学院的、一位是上海佛学院的、我是栖霞山佛学院的。当时我就想。我教的真正弘法人才。也许就只能出自于佛学院吧!在通宵礼佛之后。回到广单休息。作了一个吉祥的梦。梦见自己在一个山上。正与另外两位法师教导一千位出家比丘。场面之宏伟壮观。实是平生所未曾见。醒后特别清晰的记得。心中充满喜悦和感激!根据经典的记载。受戒是否得戒。可以看正受比丘戒之后。是否得见好相。包括在梦中能见好象也算是得戒了。

在分院的两年中。有两件事使我对命运产生了新的认识:其一。有一次我静坐念佛。念到身心皆空。先是感到身体没有了。后来连念头、思想、所谓的心也没有了。似乎连时空概念都不存在了。一片空寂。但在一片空寂中。念佛的声音以及门外的人来人往之响声却又凛然自知。只是知道周围发生了什么。但又清楚地体认到这一切都是空寂的、清朗的。没有坚实永恒性的物质。好象不是一种感受。但就是清清楚楚。明明白白。如此约有一个多小时。然后才回复到觉受上来。我下座后去请教法师。因他是一位才学渊博的老法师。平时听他讲课收获最大。但当我问及坐中境界时。老法师的开示仍然是教条的、书本里的。好象丈二和尚摸不着头脑。说一些与我静坐中的境界毫无关涉的话。于是我觉得他答非所问。知识学问是不能与修行证道等同视之的。学问好不一定就有真修证。如果二者不能兼得。我宁舍学问而取修证。方不辜负自己出家为僧一世。

其二。在最后一个学期里。我认识了南京的几位居士。他们有的是复旦大学的硕士毕业生、有的是政大毕业、有的是东南大学毕业的。这五六位居士都不超过三十岁。向道心切。修持精进。有几次我们在一起讨论佛法。他们对佛法的认识都是比较深入的。讲起来更是滔滔不绝。大有弘法利生的气势。我听过之后感触很深。当时觉得:如果做学问的话。我的基本功肯定不如他们。即便做好学问了。让人听了之后。也许听者会举起大拇指说:“您真了不起!”说了也就说了。人们依旧是我行我素。不会去改变自己的烦恼和执著。如果想针对人们的烦恼能给予彻底的消灭。或者对他们的生命产生积极觉悟之影响的话。还必需从修证的角度切入。如果修证到一定的境界。面对滔滔不绝的学者。或许只须一言半句便可使其受用终生。对一个出家人来说。这不正是我一直在追求的吗?于是。我又放弃了两年来一直想考中国佛学院的打算。从分院毕业。就到温州大罗山去住茅蓬。专事修习。以期有所证悟。

九三年九月份。我带着简单的行囊包裹。开始那段深山老林的静修生涯。在那里:看不见人影。听不见车声;数间茅屋。几棵垂柳;屋前有一天池。山后有一悬崖;小桥下潺潺流水。佛堂内袅袅香烟;山青水秀皆得天然之乐。鸟语花香犹如世外桃源;现在想来还觉余韵犹在。当年住过真是享受天福!在那里:我每次静坐二小时。坐完下来就跑香。然后再坐。又是二小时。每天坐数次。其余时间就去爬山、砍柴、烧水、煮饭、诵经、读书。自由极了。在那里:可以放下一切是非人我。可以不顾一切世态炎凉。可以使心任运自在无牵无挂。可以完全放下世俗人情礼仪的束缚。剿落所有面具的外装。只做一个真真实实的人。在极其宁静清淡的环境中。修道是比较容易进步的。

「佛教」天台之子出家经历达照法师自述

达照法师与达崇老和尚

就在这得天独厚的环境中。我的道业也有所进展。身心时常感到轻安愉悦。对以往所执著的事物也松动了不少。思维更加敏捷。思想越来越单纯朴实了。有一天。我端坐在蒲团上。心无住。手结印。口持咒。持到咒中的一个“嗡”字时。感到这个字的余音一直在扩大开来。同时身心也随此余音扩大到整个宇宙虚空中。随即连十方所有一切空间都被自己的身心遍满了。一点也不缺少。正好完全与一切空间一切时间融为一体。就在此时。产生一种觉照的力量。顿使当下体认了这山河大地、身心世界都是空的。空间与时间也是空的。没有一点相状。没有一点真实性的存在。与此同时。往日曾读过的佛经。自然地从脑海中呈现。开始是《心经》中的:“照见五蕴皆空。度一切苦厄。”“能除一切苦。真实不虚。”又《四十二章经》中的:“世尊成道已。作是思惟。离欲寂静。住大禅定。是最为胜。”又《坛经》中的:“何其自性本来清净。何其自性本自具足。何其自性本无生灭。何其自性本不动摇。何其自性能生万法。”如此一幕一幕地自然而至。好象都是来证明我所认识的这种境界一样。非常相符相契。极为清楚明了。这一切发生都是非常的快。似乎就在瞬间。

当这些佛经的内容与心相对照之后。我的心更加明白了。清楚地看到世间的万事万物都如眼前空花水中月色一样。本来就不是有真实性存在的。但是众生误以为有实体存在。所以烦恼、痛苦、生死、轮回无有休止。而这些物体也是相互变化相互依存才似实有。但在这不实在的物体上又各有其一定的规律。这种规律在佛经上就把它叫做&ldqu

五台山妙江佛教新闻网

o;因缘果报”。而从自心的本身来看:没有一个真正物体的佛陀或觉者的个体存在的。也没有凡夫或众生的实质性存在。作为一种境界来说:则是每个众生都可以达到的。而且达到之后都是完全一样的。平等的。所以我就想:难怪佛陀在菩提树下惊叹说:“一切众生皆有如来智慧德相。但以妄想执著而不能证得。”于是。我也有一种久客还乡的感叹:“我终于没有白出家!”过后又写了一首偈:从来求人不求己。始知求己不求人。

今求己时己安在?反将无求教他人。

自此之后。我对人们认识界的“二元论”有了新的体会:我坐在那儿。身体不停

cctv有佛教新闻

地晃动。从所明白的心的本体来看却是丝毫未动的。我惊奇得反复地问自己:“动了吗?”心总是明明白白地知道:“并没有动”。对世间的烦恼、痛苦、生死也一样觉得都只是如此而已。无所谓苦乐、爱恨、生死、涅槃;事物只是事物。境界只是境界;佛只是佛。心只是心;如此而已。这一切都原本清净无染。如如不动的。这样经过一段时间在生活中的观照。仍然是那么的清楚明了。毫不动摇。于是。我想到把这种能够将烦恼照得空无所有的境界告诉给人们。我很清楚每个人都完全可以这样的。但人们并不知道这心的妙用。所以。我考虑到如何对众生说得清楚呢?凭当时对语言文字的理解是远远不够的。还必须再去学习。拥有更多更好的运用语言文字的能力。拥有更多更好的手段。才能够把这非常伟大而重要的佛法弘扬给人们。也是从那时起。我才敢肯定地把自己的生命奉献给十方。

正在我想再学习教理教义和世间知识的时刻。我收到了头一年考入中国佛学院的在分院时同学的戒修法师等几位法师的来信。他们洋洋洒洒写了十八张信纸。一致劝我出山上学。并告诉我说那里的学风道风已经非常正规。佛学资料也最丰富。自学环境更是一流。又恰好遇上招生年度。真是随愿所成。就这样。我为了能够增广见闻。实现自己的宏愿。下山于九四年九月考入了中国佛学院。

于中国佛学院的修学。正是此生最为重要的黄金阶段!

在四年本科的学习生涯中。虽然也尽力修学。但是由于基础较浅。所获并不理想。在临近毕业时刻。又极希望能够继续深造。以获得系统的知识。最初留我当研究生时。是打算学天台宗的。因为自己就是天台宗的子孙。对天台的判教和圆教思想又很景仰。其修证次第更是一目了然。若得其系统。定可受用终生。但是做一门学问。要有许多必备的基本知识。所以在学习天台宗的同时。就想获得更多的资料。以提高自己的接触面和审视能力。

正在此时。中国佛学院设立了“佛教文献学”这门硕士研究生课。导师是方广锠教授。在副院长传印法师和姚长寿老师的慈悲安排下。在湛如博士对文献学的介绍和对我的建议之后。我觉得:一、佛教文献对我今后做学问非常有用;二、佛学的传播首先就是有文献。想真正了解佛学的本来面目。就得必须先学好佛教有关的文献;三、是我看到佛教文献这门学科目前还是个冷门。也需要更多的人来投入学习。于是报名跟随方广锠教授从事佛教文献的学习。就这样开始了三年佛教文献学研究生的学习生涯。正是:

谓我何求?风卷云舒。

破衲茫鞋。一叶轻舟。

学海无涯。任心遨游。

众生度尽。吾愿乃休!

野鹤排云容或上。铁梅冲雪略无忧。

随波逐浪终非计。闲看清溪碧水流。

原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2013/11/230358305667.html

以上是关于「佛教」天台之子出家经历达照法师自述的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「佛教」天台之子出家经历达照法师自述;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/26068.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 佛教-浙江佛学院天台宗佛学院2014年招生简章 2024-10-24

- 文物-中国投250万元修缮保护唐代木结构古建天台庵 2024-10-24

- 红安-我国首所佛教音乐学院落户红安天台寺 2024-10-24

- 音乐-天台寺禅乐:用音乐诠释佛陀智慧 2024-10-23

- 济公-2014中华济公文化节在浙江省天台县举行 2024-10-22

- 浙江汉传佛教讲经巡讲团赴天台"和谐园"开展交流活动 2024-10-19

- 佛教-韩国佛教天台宗总本山救仁寺参访团到大相国寺参访 2024-10-18

- 佛教-天台宗第四十五代传人圆山长老举行传法大典(图) 2024-10-18

- 天台宗-天台宗第四十五代传人圆山长老举行传法大典(图) 2024-10-18

- 天台宗-天台宗第四十五代传人圆山长老举行传法大典(图) 2024-10-18