「唐卡」唐卡的起源和发展

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-04-29 00:46

- 自在佛学知识网

「唐卡」唐卡的起源和发展 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「唐卡」唐卡的起源和发展是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:唐卡的起源和发展

唐卡的起源和发展

「唐卡」唐卡的起源和发展

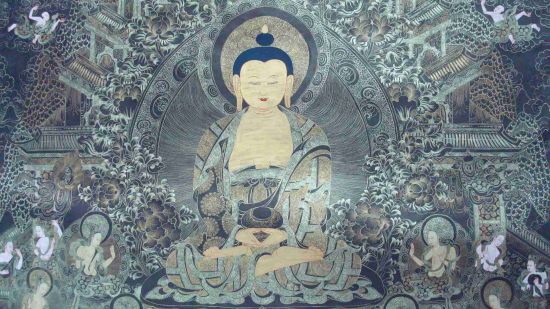

唐卡(Thang-ga)也叫唐嘎。唐喀。系藏文音译。指用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画。唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式。题材内容涉及藏族的历史、政治、文化和社会生活等诸多领域;传世唐卡大都是藏传佛教和苯教作品。

唐卡是在松赞干布时期兴起的一种新颖绘画艺术。即用彩缎装裱而成的卷轴画。具有鲜明的民族特点、浓郁的宗教色彩和独特的艺术风格。历来被藏族人民视为珍宝。

类似于藏族地区的卷轴画。多画于布或纸上。然后用绸缎缝制装裱。上端横轴有细绳便于悬挂。下轴两端饰有精美轴头。画面上覆有薄丝绢及双条彩带。涉及佛教的唐卡画成装裱后。一般还要请喇嘛念经加持。并在背面盖上喇嘛的金汁或朱砂手印。也有极少量的缂丝、刺绣和珍珠唐卡。唐卡的绘制极为复杂。用料极其考究。颜料全为天然矿植物原料。色泽艳丽。经久不退。具有浓郁的雪域风格。唐卡在内容上多为西藏宗教、历史、文化艺术和科学技术等。凝聚着藏族人民的信仰和智慧。记载着西藏的文明、历史和发展。寄托着藏族人民对佛祖的无可比拟的情感和对雪域家乡的无限热爱。

唐卡的品种和质地多种多样。但多数是在布面和纸面上绘制的。另外也有刺绣、织锦、缂丝和贴花等织物唐卡。有的还在纷的花纹上。将珠玉宝石用金丝缀于其间。珠联璧合。唐卡绘画艺术是西藏文化的奇葩。千余年来影响深远。唐卡艺术是中华民族民间艺术中弥足珍贵的非物质文化遗产。

唐卡的起源历史悠久。 从公元7世纪有文字记载唐卡至今已经有1300年多的历史。唐卡在漫长的历史长河中经历了盛衰。融合。传承后。从地域上形成了四大主流画派。即:卫藏地区(西藏自治区)的勉唐画派。康巴地区(以四川甘孜藏族自治州为中心、青海玉树藏族自治州、西藏自治区昌都地区、云南迪庆藏族自治州)的噶玛噶孜画派。安多地区(青海地区)的热贡画派和西藏自治区日喀则地区的青直画派。

唐卡。在罗桑嘉措以前都是民间画师供奉给寺庙的零散作品。从五世达赖起。成立了相当于画院的机构。唐卡创作进入了专门化创作时期。后七世达赖格桑嘉措时。成立了“拉日白吉社”。也就是官方性质的画院。这一举措。无疑推动了唐卡艺术的向前发展。唐卡绘制也逐渐出现许多流派。其中最有影响的是“门唐”(系药师佛像)派。院内的画师都有职称。画艺最高的称为“乌钦”。西藏绘画史上最后一名“乌钦”就是唐卡绘制大师扎西次仁先生。扎西次仁也是健在的唯一的“乌钦”。

由于自然、历史的原因。唐卡的起源无从考证。据传。吐蕃赞普(观音佛的化身)松赞干布在一次神示后。用自己的鼻血绘制了白拉姆画像。这就是第一幅唐卡:相传。这幅唐卡由果竹西活佛藏入白拉姆神像腹内。作为科学考证。这些传说恐还不足为凭。但就绘画艺术而言。最早(可查)可溯及卡若新石器时代。到吐蕃王朝时。绘画艺术已臻完善。唐卡作为壁画的廷展。最迟也在七世纪中页以前就已出现。早期唐卡因经过朗达玛的灭佛。已无迹可寻:现存唐卡除有少数宋元时期的作品外。大多都是五世达赖罗桑嘉措时的集体作品。

据《大昭寺志》记载:吐蕃赞普松赞干布在一次神示后。用自己的

中国佛教在线新闻

鼻血绘制了《白拉姆》像。由文成公主亲手装帧。这就是藏民族的第一幅唐卡。五世达赖喇嘛在其《释迦佛佛教协会会长 新闻

像记。水晶宝镜》中也明确的记载了此事。在公元7世纪到8世纪。唐卡开始了缓慢的发展。由于9世纪。是藏区比较动荡的年代。期间经历了:公元815年。藏王赤德松赞驾崩;第五个儿子赤祖德赞继位赞普;公元841年赤祖德赞为贵族所弑。其兄达磨达玛乌都赞(朗达玛)继位赞普。让整个西藏经历了"朗达玛灭佛"的重创。使整个藏区的唐卡所剩无几。由于朗达玛灭佛致使吐蕃诸将和部属叛离了朗达玛。奴隶以及属民先后在各地纷纷起义。公元877年。奴隶起义军占据吐蕃雅隆河谷等地之后。吐蕃王朝灭亡。公元895年。吉德尼玛衮的后代在阿里建立古格王朝。以后日巴衮据芒域建立拉达克王朝。公元978年。鲁麦。喜饶楚臣等人在桑耶寺。噶迥寺授徒传法。佛教在西藏地区再度传播。历史上称为佛教后弘期元年。公元10世纪唐卡艺术迎来了第二个春天。开始了有序发展。11~12世纪是唐卡艺佛教福慧基金今日新闻

术形成系统时期。同时也是藏传佛教宁玛派、噶举派、萨迦派三大教派以及噶当、希解、觉宇、觉囊、郭扎、夏鲁等小派形成时期。13~14世纪。唐卡艺术风格凸显。稳步发展。形成唐卡三大画派:勉唐。噶孜。热贡画派。明清时期是唐卡绘画艺术发展的繁荣时期。还形成了三大画派旗下很多画派。吐蕃早期的唐卡能保留至今的极其稀少。现代能够见到的较早的唐卡。是11世纪以后的作品:在萨迹寺保存有一幅叫做“桑结东厦”的唐卡。上画三十五尊佛像。其古朴典雅的风格与敦煌石窟中同时期的壁画极为相似。据说是吐蕃时期的作品。是极为罕见的一件珍贵文物。还有一副四壁观音。则是古格王朝时期的作品最为古老。宋代的唐卡。在布达拉宫见到三幅。其中两幅是在内地订做的绎丝唐卡。帕玛顿月珠巴像的

中国佛教最新新闻消息

下方有藏文题款。意思是说江村扎订做这幅唐卡赠送其师扎巴坚赞。扎巴坚赞是萨迦五祖的第三祖师。公元1182年继任萨迦达钦。另有一幅贡塘喇嘛肖像。贡塘喇嘛相生于公元1123年。死于1194年。他的这幅近乎写生画的绎丝唐卡。也属宋末的作品。还有一幅米拉日巴的传记唐卡。主要描绘米拉日巴苦修的情节。朴实而简括的构图。据有关行家鉴定。系宋代的一幅绘画唐卡。莲花网目观音像。画面不求工细富丽。而以清秀的色彩渲染主题。堪称元代的代表作。明清两代。中央政府为了加强对西藏地方的统治。采取敕封西藏佛教各派首领的办法。明封八王。清封达赖、班禅及呼图克图即是这种管理的具体实施。这些措施对西藏社会的安定和社会经济、文化的发展都是有利的。西藏的唐卡艺术也随着发展到了一个新的高峰。这个时期的唐卡。一是数量明显增多;二是形成了不同风格的画派。这是西藏绘画长期发展的必然结果。也是西藏绘画艺术更趋成熟的表现。大体说来。前藏的唐卡构图严谨。笔力精细。尤擅肖像。善于刻画人物的

按佛教新闻

内心世界。后藏的唐卡用笔细腻。风格华丽。构图讲究饱满。线条精细。着色浓艳。属工笔彩的画法。原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2014/04/100102327191.html

以上是关于「唐卡」唐卡的起源和发展的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「唐卡」唐卡的起源和发展;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/24857.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 石雕-石雕与榄雕的起源发展历史 2024-09-20

- 石雕-石雕与榄雕的起源发展历史-香云网,佛教用品批发平台 2024-09-19

- 佛教-澳门佛教的起源 2024-07-09

- 佛教-“0”的起源与印度佛教 2024-06-05

- 「释永信」释永信:少林功夫源于信仰 起源救唐王说很勉强 2023-07-31