「麦积山石窟」麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2023-04-24 00:19

- 自在佛学知识网

「麦积山石窟」麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆” ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「麦积山石窟」麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”

麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”

「麦积山石窟」麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”

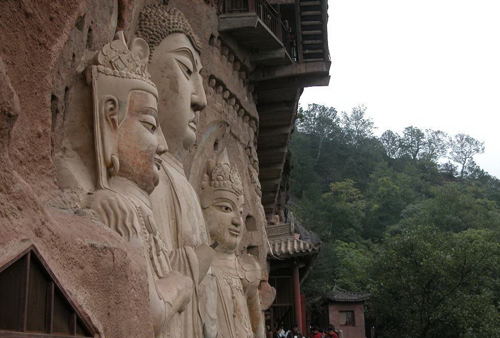

麦积山佛像雕塑

「麦积山石窟」麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”

麦积山佛像雕塑

「麦积山石窟」麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”

麦积山佛像雕塑

“麦积烟雨”为秦州八景之首。麦积山风景名胜区位于甘肃省天水市东南约50公里处。地处秦岭山脉西端。系小陇山林区的余脉。风景奇特。这里是以麦积山石窟艺术为主要内容。丹崖。奇峰。曲水为特点的景区、全国文明旅游示范景区、国务院1982年第一批公布的国家重点风景名胜区。风景区内山峦叠翠。群峰耸峙。风景特别优美。尤其是烟雨

佛教放生鱼苗新闻

笼罩。横云飞渡之际。犹如进入海市蜃楼的幻景。形成美丽的“麦积烟雨”。《玉堂闲话》和《秦州志》中描写为:连岗苍秀。深林茂草。细流交错。飞瀑如练。北跨清渭。南携嘉陵。被誉为“西北山水林泉之冠”。一、发愿世尊前。誓显北朝窟:冯国瑞浴佛节朝礼麦积山。

一双学者的眼睛首先发现了麦积山石窟。他是“现代陇上文宗”之谓的冯国瑞。时间1941年。

冯国瑞(1910-1963)是甘肃天水人氏。早年入清华国学研究院。师从王国维、梁启超等。著述宏富。学成归里时。梁启超致信时任甘肃省长的薛笃弼予以举荐:“此才在今日。求诸中原。亦不可多觏。百年以来。甘凉学者。武威张氏二酉堂之外。殆未或能先也。”武威张氏二酉堂即清代嘉、道之际最为精通经史的西北学者张澍。

冯国瑞归里时。薛已调任河南省长。冯遂将梁启超的手札雪藏。潜心研究地方文献。萌发了勘察麦积山石窟的想法。但一直未成行。因麦积山石窟东去城60里而遥。其时还是人迹罕至之地。食宿、安全都是问题。冯氏是以犹豫。此时。甘泉镇西枝村有一个人。叫王鼎三。邀请他去。西枝村正是杜甫当年流寓时滞留之地。距麦

营口佛教寺院奠基新闻

积山石窟仅20里。方便晨出暮归。冯国瑞遂于1941年“浴佛节”和三五位朋友同行。晚抵王鼎三“度云亭别墅”。此地花木扶疏。地甚幽敞。亭取杜诗“山云低度墙”意。冯氏次日便进山实地考察。沿着颖川河向东。入大峡门。过贾家河。于乱石间闪跳腾挪。寻路而行。只见两山松柏丛生。杨柳夹道。村坞相接。水从中流。人行其间。颇有置身桃源之感。跋涉数刻。便看到丛林中的麦积山。这是一座山形酷似农家麦垛的石山。平地突兀而起。南向之壁如刀劈斧削。密如蜂巢的石窟即凿于削壁之上。

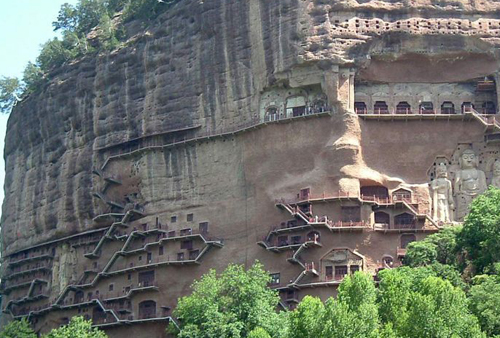

据说麦积山石窟的开凿是以砍尽南山之柴为代价的。当地民谚云:“砍尽南山柴。修起麦积崖。”五代文人笔记亦载。麦积山石窟“自平地积薪。至于岩巅。从上镌凿其龛室佛像。功毕。旋拆薪而下。然后梯空架险而上。”说明了耗费木料之巨、造像之艰和工匠之虔诚。

佛的目光穿过初夏浓密的树叶。在人间的上空低垂。冯国瑞仰望着头上的三束目光。每一位来到麦积山的人。无论国王还是平民。都须首先这样引颈仰望。这是隋代的大佛。垂下的是隋代的目光。来自1300多年前。大佛的眉间是“白毫相”。宛转右旋。发放光明。

南宋绍兴年间。一个叫高振同的甘谷县工匠维修过大佛。并且有意无意地将一个宋代耀州白釉瓷碗遗落在大佛的“白毫相”中。他是麦积山石窟史上最著名的工匠。那只用来调色的瓷碗使他流芳百世。

麦积山的大佛见过无数文人墨客的目光。那些目光无不猎奇观光。匆匆而去。现在。佛的目光和冯国瑞的目光相遇。如同剑胆遇到了琴心。如同兰心遇到了蕙质。麦积山石窟知道。山脚下来了一位“发愿世尊前。誓显北朝窟”的学者。冯国瑞知道。自己期待很久的时刻到来了。此生最重要的一件事。终于可以着手了。

冯国瑞发现了麦积山石窟!他凭着知识分子对乡邦文物特有的尊重与热爱。攀危岩。探幽洞。深入石窟腹地勘察。

山中所见让冯氏喜极。他观赏造像、壁画。分抄诸刻。

株洲佛教新闻

还应寺僧之请榜书“瑞应寺”三字。这三个字典雅端庄。中正平和。不激不励。现在仍悬在寺门上方。夜暮很快就降临了。冯氏还沉浸在发现麦积山石窟的喜悦和激动中。他想在山中留宿一夜。但僻荒的麦积山石窟不能保证这些书生的安全。原始森林中每晚都会传来使人恐惧的豹啸之声。寺僧好心劝他。还是返回吧。于是。冯氏“揖别山灵。仍返别墅。

佛教讲堂新闻

烛跋酒酣。听雨信宿。”冯国瑞此行。是麦积山石窟开凿1500多年来首次由专业知识分子对石窟文物进行的科学考察。具有开创意义。

俟后。冯氏仅用两月时间便编成了《麦积山石窟志》。由陇南丛书编印社1941年草纸石印300本。这是关于麦积山石窟的第一本专著。书成后。一时洛阳纸贵。今日已成珍本。书中说:“西人盛赞希腊巴登农(今译巴比农)之石质建筑物。以为‘石类的生命之花’。环视宇内。麦积山石窟确为中国今日之巴登农。”

如果说常书鸿是敦煌莫高窟的守护神。那么冯国瑞便是麦积山石窟的掌灯人。冯氏高擎起一盏油灯。使那鸟粪存积、厚可没胫的洞窟如佛光普照的三千大千世界一样明亮。麦积山石窟因此声名大著。

二、微霜初

枣阳佛教新闻网官网

欲落。细雨止还蒙:张大千赏“麦积烟云”胜景一双画家的眼睛紧接着发现了麦积山石窟。他是张大千。时间是1943年。

张大千(1899-1983)是从敦煌赴成都途中。在天水作短暂停留的。

张大千的敦煌之行毁誉参半。但他的画作却使世人认识到了敦煌壁画的价值。这是不争的事实。陈寅恪即称赞张大千临摹的壁画“在吾民族艺术上。另辟一新境界”。现在。张大千会给麦积山石窟带来什么呢?

1943年10月。张大千乘两辆大卡车抵达天水时。穿一件旧灰长衫。方颐长髯。目光炯炯。行动敏捷。同时牵二藏犬。随从多人。下榻于天水大城阮家街中国银行公寓。每日与天水文友诗酒唱和。辄至尽欢而散。为古城秦州带来了曲高调古的雅会之风。

张大千在天水盘桓期间。拜谒麦积山石窟是重要内容。大千诸人先乘马车至甘泉镇。再改乘滑竿和骡马。循河谷而行。正所谓“行尽千折水。来看六朝山”(罗家伦语)。到了山门。荒草没胫。寺内又无住持接待。询问香客。香客答:“和尚回家去了!”大千先生即信口吟道:“自古名山皆有寺。未闻和尚也有家。”闻者无不莞尔。并惊叹其敏捷才思。少顷。住持朱普净至。始为盥洗供茶。此时山雨乍来。淅沥潇洒。绵绵不绝。张大千立于寺前遥望烟雨迷蒙中的大佛。似有所思。乃应朱普净之请。在残破的寺庙中展纸泼墨。为绘观音像一尊。

这尊观音站像是纸本。淡墨白描。只有寥寥几笔。线条甚至屈指可数。似于三五分钟内一挥而就。但观其用笔。即知画外功夫之深厚。作品仿唐人壁画。线条简劲圆浑。转折之处顿挫有力且富节奏感。笔笔有飞动之势。观音蛾眉凤眼。貌娟秀而庄严。俨然唐代曲眉丰颊之风范。而衣纹流畅、简约。是大千人物画中的珍品。落款为“蜀郡清信弟子张大千爰”。这幅观音像现存于麦积山石窟艺术研究所。很少刊印。世人知之者甚少。可视作张大千对佛国麦积山的献礼。

骤雨方停。大千先生即登山游览。石窟虽然年久失修。栈道残败。但大千兴味盎然。一一登临七佛阁和牛儿堂等洞窟瞻仰。据其时侍陪者回忆。张大千对奇特山形、葱郁嘉木、飞天藻井、诸佛雕塑大为赞赏。乐而忘返。于是掀髯长啸。声震山谷。

张大千在敦煌石窟面壁三年。成就了一代画风。他离开时。身后跟着20余头骆驼。载着临摹的276幅壁画。敦煌石窟成就了张大千。但在麦积山石窟。张大千只是匆匆一过客。与敦煌莫高窟、大同云冈石窟和洛阳龙门石窟不同。麦积山石窟以石胎泥塑见长。张大千是画家。不是雕塑家。且此前已在敦煌石窟吸足了养分。他马上要破茧而出、羽化成蝶了。麦积山石窟自然留不住他。

但麦积山石窟仍然给张大千留下深刻印象。他眼中的麦积山。是一座奇崛、巍峨、禅静的大山。也是一座有着朴素人文情怀的石窟。次年。即1944年。张大千作《游麦积山》镜心一幅。赠予大收藏家刘梁年。题识:“微霜初欲落。细雨止还蒙。一水牲儿绿。千林柿子红。踏空礼诸佛。拔地起群龙。钟声朝昏静。无人说赞公。天水游麦积山作。甲申闰四月。写似梁年仁兄方家两正。大千张爰。”钤印有四:张大千、蜀客、人间乞食、大风堂。

五言律诗分明是张大千对麦积山石窟的礼赞。诗中的“赞公”是唐代僧人。大云寺主。谪在秦州。曾与杜甫相过从。

以笔者陋识。现代绘画史上。麦积山石窟入画者多。但风格高蹈者少。张大千发现了麦积山石窟的奇崛。并将其纳入笔端。从布局看。画面先将麦积山和瑞应寺分布宣纸首尾。再以一条杜甫笔下“山园细路高”式的细若游丝的险径将两个单元呼应贯通起来。一峰拔地而起。峭壁千仞。巨石突兀。纵横奇肆的山体占去了画面的三分之二。笔法浑厚洒落。墨线纵逸跳脱。设色清雅妍丽。情感饱满充溢。笔力曲折。无不尽意。绛色山体如在目前。麦积山本是“望之团团”的农家积麦之状。此处得其神似。令人耳目一新。画面下端是松柏掩映的瑞应寺。楼台殿阁较为简陋。山门清冷。如入禅焉。

张大千仅凭印象绘出了大雨初歇后的麦积山石窟。但在其浩瀚的画作中。这幅作品实在并不知名。画面中一山一庙数树固然已是大师之笔。但没有洞窟。没有塑像。没有佛。也没有游人。清冷如许。四周只有溪涧之声。这恰如一个隐喻——现代文化史上的麦积山石窟遭受了这样的待遇。无论是修炼佛法的僧人、搜尽奇峰的美术家还是访幽探奇的游人。都总是忽略麦积山石窟。

处于险径末端的麦积山石窟还在等待另一双眼睛。

三、一花一净土。一土一如来:探秘森林深处的众佛之国

一双木工的眼睛发现了麦积山石窟最美的洞窟。他叫文得权。时间是1947年。

自古名山藏猎户。森林深处有木工。文得权(1914-1988)家住麦积山北文家村。世代务农。初识字。十多岁时即随祖父学木工。有一手修筑凌空栈道和攀援登高的硬功夫。

文得权虽然生活在麦积山石窟附近。但此前并没有“发现”麦积山石窟。因为。堪称中国石窟一绝的麦积山木栈道已经断绝很久了。

麦积山以木质云梯栈道连接着密如蜂房的窟龛。栈道采用耐腐朽的油松、水楸、漆木、山槐、山榆等硬杂木。以秦汉之法建造而成。自下而上层层突出。最多处达12层。称作“十二联架”。成凌空穿云之势。蔚为壮观。沿栈道而上。吱吱嘎嘎的声响便在脚下响起。后秦的剽悍雄健、北魏的秀骨清像、北周的珠圆玉润、隋唐的丰满夸张、两宋的写实求真。形色多多。风格种种。便在这响声中一一呈现。

南宋以降。麦积山栈道或毁于兵火。或毁于野火。致使东西两崖断绝。西崖上部最大的洞窟即藏碑洞被自然封闭。三百余年内人迹绝无。冯国瑞首次考察麦积山石窟时。很多洞窟没能登临。众多佛陀、菩萨依旧沉睡在悬崖窟龛中。不过。一个后来编号为133的洞窟已引起了他的注意。此窟在西崖大佛像东头。俗称藏碑洞或万佛洞。冯国瑞拿望远镜观之。窟口稍深处悬有篆文。两侧有小字。但不能辨视。

冯国瑞第二次勘察麦积山石窟时。找到了麦积山脚下的木匠文得权。请他作先锋。进入藏碑洞。

藏碑洞于是等来了一双木匠的眼睛。

文得权胳膊下夹一块长木板。攀上最低的一根残桩。将木板铺架残桩之上。逐段递进。凿眼安桩。依次而上。至无桩处。则引索攀援。一直将栈道搭到藏碑洞。

1937年2月10日。木工文得权出现在藏碑洞。300多年来。藏碑洞第一次有人进入。洞窟中的鸽子、蝙蝠、松鼠不由惊慌奔走。文得权的脚下。鸟粪没胫。站在如此之高的绝壁洞窟中。他感到有些恍惚。甚至有些恐惧。借着洞外的亮光。文得权看到这是一个巨大的崖墓式洞窟。复式叠龛。结构极为复杂。迎面立着一尊两人之高的大佛。右手作接引手势。一尊沙弥双手合什站立大佛的右手之下。佛的目光慈爱有力。充满了人间的亲情。文得权觉得这是佛祖在接见自己的儿子。但是佛祖有儿子吗?这位灰头土脸、手执斧子和墨斗。冒着生命危险进入悬崖洞窟的木工不敢肯定。

他将目光从大佛的脸上移开。草草环视一周。但见洞中有数尊造像、十数通石碑。石壁上有密密麻麻的小佛像。该是大德高僧所说的“一花一净土。一土一如来”吧?这显然是一座宝库!文得权感叹两声。收回自己的目光。山下人还挂念着他的安危。文得权不再逗留。槌绳而下。将洞内所见奇迹告诉了冯国瑞。大家高兴得欢呼起来。

发现麦积山石窟的那些眼睛。仰望着凌空的佛陀。而那青云之半、峭壁之间、万龛千室中的佛陀。眼观鼻。鼻观口。口观心。透过树丛。俯视着三千大千世界。如此澄清、洁净而通透。

众佛之国啊。还在等待谁的一双眼睛呢?

原文出处:http://www.fjdh.cn/bnznews/2014/06/131025329882.html

以上是关于「麦积山石窟」麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「麦积山石窟」麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/24331.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 艺术-当雕塑邂逅佛法 纽籍人士共享视觉飨宴 2024-10-24

- 佛教-东南亚佛教文物雕塑在纽约展出 2024-10-24

- 雕塑-神秘古佛像系罕见铁陨石雕刻 距今千年价值连城 2024-10-23

- 陶瓷-江西旅博会闭幕 景德镇市雕塑作品《福寿富贵》摘唯一特等奖 2024-10-22

- 恐怖主义-2015年全球宗教十大热点 纷争依旧的娑婆世界(图) 2024-10-14

- 大佛寺-101岁僧王与大佛寺住持为海珠石揭幕(图) 2024-10-14

- 佛教-爱因斯坦最神秘的预言:科学的终极归宿是佛教 2024-10-11

- 须弥山-爱因斯坦震惊世界的预言:科学的终极归宿是佛教 2024-10-11

- 佛教-雕塑艺术风采汇——中国当代佛教艺术展 2024-10-06

- 雕塑艺术-首届云冈国际佛教雕塑艺术大展隆重举行 2024-10-06