文物-河西走廊敦煌文物:历史记忆亘古流传

- 佛教新闻-自在佛学知识网

- 2024-06-02 22:21

- 自在佛学知识网

文物-河西走廊敦煌文物:历史记忆亘古流传 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,文物-河西走廊敦煌文物:历史记忆亘古流传是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:河西走廊敦煌文物:历史记忆亘古流传

导读:

敦煌,是河西走廊上一颗璀璨的明珠。以精美壁画和塑像闻名于世的敦煌莫高窟,堪称世界上规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。大佛窟是天梯山石窟的代表作,依山凿窟,形体巨大,观之令人震撼。先辈在河西走廊留下了浩瀚灿烂的文物古迹,能否保护好它们,把这份历史记忆传与后世,则是我们面临的巨大考验。

文物-河西走廊敦煌文物:历史记忆亘古流传

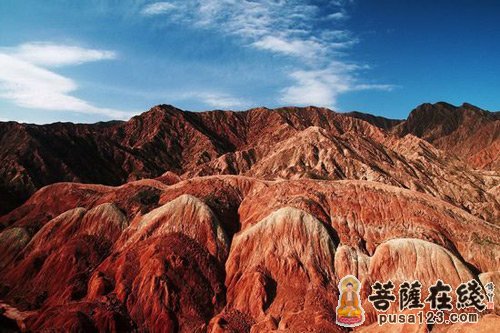

河西走廊(资料图)

文物-河西走廊敦煌文物:历史记忆亘古流传

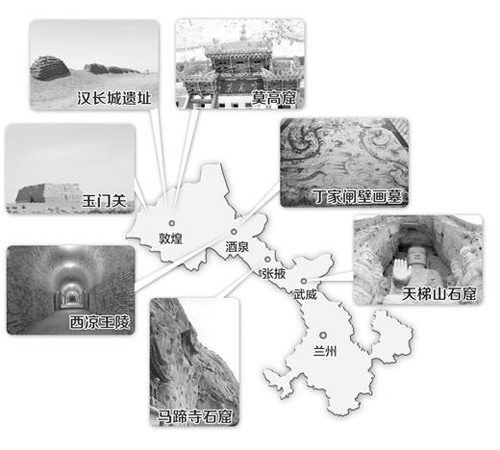

河西走廊文物保护

摊开中国地图,甘肃省的形状有些特殊。它既像一个长长的楔子,自东向西嵌入广袤的大西北,又像一条张开的臂膀,臂弯连着西安,手掌直抵新疆。它将近一半的地方,都夹在祁连山与合黎山、龙首山等山脉之间,狭长且直,形如走廊,因地处黄河之西,被称为“河西走廊”。

河西走廊在中国历史上大名鼎鼎。这里曾是佛教东传的要道、丝路西去的咽喉;这里汉时即设四郡,戍兵屯田,是汉朝经略西北的军事重镇,后来又因诸多山脉的天然阻隔,成为中原名士躲避北方战火的栖息场所;这里的历史文化源远流长,名胜古迹灿若星河。20世纪中国四大文献考古奇观:故宫明清档案、安阳甲骨、敦煌遗书、居延汉简,后两者都与河西走廊有关;被定为中国旅游标志的马踏飞燕,也从这儿出土。

到了今天,这儿承载着历史记忆与文化基因的文物古迹,保护状况如何?是否面临困难?对文化传承又发挥着什么作用?怀着这些问题,记者走进了河西走廊。

世界文明在这里交流激荡

从兰州出发,车过乌鞘岭,便正式进入河西走廊。

自东南往西北,河西走廊依次经过武威、张掖、金昌、酒泉、嘉峪关五市,西端一直延伸到玉门关附近。河西走廊的文物

佛教因果新闻

品类极其丰富,艺术成就很高,文物价值突出,简牍、彩陶、壁画、岩画、雕塑、古城遗址等等,各具特色,交相辉映,简直就是一条灿烂夺目的“文化长廊”。因是佛教东传的要道,这里还留存了大量石窟群:武威天梯山石窟、张掖马蹄寺石窟、瓜州榆林窟,敦煌莫高窟……大小石窟星罗棋布地点缀于走廊沿线,于是,河西走廊又被人们称为“石窟艺术走廊”。古丝绸之路从西安出发,穿过河西走廊,分别从阳关与玉门关进入新疆。河西走廊因此成为古丝路的枢纽路段,连接着亚非欧三大洲的物质贸易与文化交流。东西方文化在这里相互激荡,积淀下蔚为壮观的历史文明。对于河西走廊的这一优势,季羡林先生这样评价:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个了。”

敦煌,是河西走廊上一颗璀璨的明珠。以精美壁画和塑像闻名于世的敦煌莫高窟,始建于十六国的前秦时期,历千余年,几番修建,累积而成。现存洞窟735个,壁画4.5万平方米,泥质彩塑2415尊,堪称世界上规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地,被评选为世界文化遗产。于近代发现的敦煌藏经洞,内有5万多件古代文物,价值震惊世人,也由此衍生出一门新的学科——敦煌学。敦煌学虽在世界,敦煌却在中国,它的历史文化价值,已经大到无法衡量。

文物也会衰老与消亡

在敦煌,记者采访了敦煌研究院院长樊锦诗,为了保护莫高窟,她在敦煌一呆就是50年,被人们亲切地称为“敦煌的女儿”。樊锦诗说,丝绸之路的东边目的地本是西安,敦煌只是这条线路的中途站。但敦煌的优势在于,历经多少朝代的战乱更迭却没有受到大的损害,因为偏僻,远离中原,它的文化累积一层一层都得以保存,于是成了一个最为完整的古代艺术博物馆——这是敦煌的大幸,同时也带给今人一个巨大的保护难题。

“莫高窟正在衰老。我们的一项工作,就是阻止这

佛教一线新闻

些洞窟老化。”樊锦诗介绍,她们请来了专门的修护队伍,对洞窟实行科学检测与原状修复。莫高窟壁画病害的症结在于盐,盐渍会使壁画腐蚀脱落,因而被称为壁画的“癌症”,防治的关键在于控制窟内的湿度,同时抢救已有霉变迹象的壁画。窟内空气湿度的安全点,是必须控制在62%以下。所有对外开放的洞窟,一旦空气湿度超过62%,或者二氧化碳浓度超过1500PPM,就会马上中止游客参观,保护起来等待空气流通。莫高窟去年迎来游客近80万人

佛教新闻大事

,在天气暖和的旺季,日游客量会高达七八千人。但据科学测算,莫高窟每天可以容纳的游客上限是3000人,超过这个数目,就有可能损害窟内的壁画与雕塑。樊锦诗说:“保护与展示,本身存在一定的矛盾。我们需要解决这个矛盾,在保护好的大前提下,让更多人体验莫高窟的大美无言。”作为解决方案之一,敦煌研究院正在大力建设“数字敦煌”,利用数字技术让游客在电脑屏幕前就能全方位欣赏莫高窟。将于明年5月正式开放的莫高窟游客中心,会提供虚拟游窟、3D体验等各种全新服务,届时游客们在游客中心就能充分体验洞窟艺术之美,从而减轻真实洞窟的压力。在武威城南的天梯山石窟,保护状况又不一样。这儿的石窟因为开凿时间早,被史学界誉为“石窟鼻祖”,是山西云冈石窟、河南龙门石窟的艺术源头。天梯山石窟依山开凿,今仅存3层,洞窟17处,佛像雕塑100余尊。这儿因为地处偏僻,交通不便,没有游客的压力,它的威胁主要来自石窟正面的水库。石窟管理人员介绍,为了完好保存石窟造像,防止被水浸泡,能够移动的石窟造像都已暂时迁往别处保管。留在这儿的,多是无法迁移的大型造像。

大佛窟就是一例。它是天梯山石窟的代表作,依山凿窟,形体巨大,观之令人震撼。一尊高达28米、宽达10米的释迦牟尼造像安坐洞窟之内,正面朝西,左手抚膝,右手前伸,形态栩栩如生。大佛周围侍立有文殊、普贤菩萨,广目、多闻天王,迦叶、阿难尊者。七尊造像神态逼真,风采各异,艺术手法极为高超。而且,窟内南北两壁还绘有壁画,依稀可见云纹龙、梅花鹿、马驮经卷等画像。可惜的是,因为年代久远以及山体雨水渗透,这些壁画已有大半脱落。窟内七尊造像的脚部都曾长期浸泡在水库之中。直到上世纪90年代,当地政府投入资金,在大佛窟与水库之间建造了一条防水大坝,才彻底解决了石窟被水浸泡的问题。近些年来,当地政府又相继启动窟基护坡、加固雕像、修复栈道、安放壁画等系列工程。那些被暂时迁出的天梯山石窟雕像与壁画,将在维修工程结束、具备防水条件之后,再度迁回这片“诞生地”。

在酒泉西北方向的戈壁滩上,藏有一座精美的古墓——丁家闸五号壁画墓。之所以说它精美,是因为在这座东晋墓葬的墓壁上,绘有大量精美绝伦的壁画。在阴暗的墓室内,借助照明灯观看这些壁画,依然会为其色彩之绚烂、线条之流畅、构图之精美

澳门佛教新闻

、人物之饱满而深深赞叹。壁画分为上、中、下三层,分别描绘天上、人间、地下的情景。天上、地下部分的内容源自神话传说,人间部分的内容则是墓主人生前生活的真实反映——他手执尘尾,高案踞坐,正在观赏伎乐。他的对面是一派热闹的歌舞场面:有弹筝者,有吹箫者,有演奏琵琶者,还有数个舞女跃身腾空,彩裙飘动,仿佛要脱壁而出。管理人员介绍,这些壁画为后人再现了河西贵族王公的生活场景,并凭借其千姿百态的画面、细腻高超的画技,被研究者誉为魏晋绘画艺术的“地下画廊”。可惜的是,这些穿越千年的壁画已经极为脆弱,受损情况让人触目惊心。其描绘地下部分的画面,已经被水浸泡,斑驳脱落,几乎不可辨认。描绘人间部分的画面,也因为历史上盗洞的打入而遭到破坏,画面完整性受损。如今,想要完整清晰地观看这个“地下画廊”,只能去酒泉市博物馆看复制拓印之作,才能勉强“一睹全貌”了。

文物保护需要上下同力

今年1月,国务院正式批准甘肃以华夏文明传承创新区为平台,整体推动文化大省的建设。对于文化积淀深厚、历史资源丰富、文物古迹众多的甘肃来说,建设文化大省可以说已占到先天之利。根据当地的实际情况,甘肃政府制定了“一带”、“三区”、“十三板块”的发展思路。“一带”指的是丝绸之路文化发展带,“三区”包括河西走廊文化生态区,而“十三板块”的第一板块,就是文物保护。

在这个建设文化大省的思路中,河西走廊占据了重要位置。一大批文物古迹,如敦煌莫高窟,张掖大佛寺、马蹄寺,武威文庙、鸠摩罗什寺,以及长城、阳关、玉门关等大型遗址,都被列入专项保护项目,划拨资金进行保护与修缮。甘肃还有一条保护文物的思路,就是整合政府与社会之力,调动一切积极因素推动保护工作的良性开展。提及这些,甘肃省委常委、宣传部部长连辑说:“在顶层设计和谋篇布局之后,我们要把具体任务从省委、省政府交到社会各界和基层办事部门手中,让他们承接信息,承接责任,参与建设。”从顶层到基层、从重点到全面,甘肃正以实际行动探索一条经济欠发达但文化资源富集地区推动文物保护的路子。

挑战当然也存在。采访中记者就已看到,河西走廊的文物资源虽然丰富,但综合利用水平并不高,对经济社会发展的贡献依然有待发掘。一些石窟寺、古建筑、古遗址等大型文物面临的险情并没有彻底排除。安保设施相对落后,管理力量相对薄弱,保护规划也需进一步完善。

我们的先辈在河西走廊留下了浩瀚灿烂的文物古迹,能够看到它们,是我们这些后来者的福气,而能否保护好它们,把这份历史记忆传与后世,则是我们面临的巨大考验。

原文出处:http://www.hongfasi.net/fonews/20138/fonews_{330F6D73-FCE1-421F-813C-C5C3659BD228}.html

以上是关于文物-河西走廊敦煌文物:历史记忆亘古流传的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:文物-河西走廊敦煌文物:历史记忆亘古流传;本文链接:http://www.fzby666.com/xinw/139780.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 考古-石窟寺考古融入三维数字技术 考古测绘手段日趋现代化 2024-10-26

- 文物-山东福山区峆卢寺发现僧人古墓 史料价值巨大 2024-10-26

- 佛教-甘肃泾川计划打造千亩佛教公园 展示舍利为主题 2024-10-26

- 考古-重庆慈云寺发现百余座宋代至清代僧人墓群 2024-10-26

- 壁画-吐鲁番胜金口石窟发现摩尼教壁画和僧人生活遗址 2024-10-26

- 佛像-大云寺又发现一处窖藏佛像遗存 2024-10-26

- 佛教-甘肃泾川又发现一处佛教造像窖藏 2024-10-26

- 佛教-甘肃泾川又发现佛教造像窖藏 考古研究价值高 2024-10-26

- 壁画-西藏拉萨次角林寺百年壁画修复工作正式启动 2024-10-25

- 龙门石窟-龙门石窟流失佛雕将展出 2024-10-25