麦积山石窟骑马壁画故事 麦积山石窟的历史故事

- 佛教故事-自在佛学知识网

- 2025-10-05 07:57

- 自在佛学知识网

麦积山石窟骑马壁画故事 麦积山石窟的历史故事 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,麦积山石窟骑马壁画故事 麦积山石窟的历史故事是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

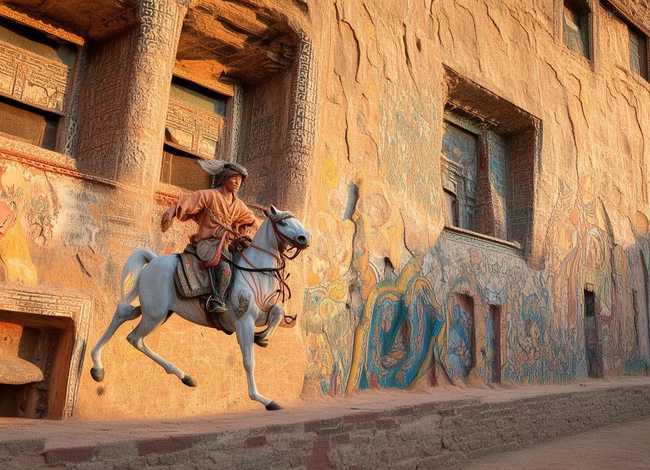

在陇南的云雾深处,麦积山石窟如同悬挂在绝壁上的"东方雕塑陈列馆",其第133窟的北魏骑马壁画更是穿越1600年时光的视觉奇迹。这幅被学者称作"丝路敦煌前的马蹄印记"的壁画,不仅承载着佛教艺术东传的密码,更封印着古代丝绸之路的喧嚣记忆。

绝壁佛国的诞生

公元384年,前秦将领苻坚的军队在陇山南麓驻足时,工匠们已在垂直崖面上凿出第一个佛龛。麦积山石窟的创建与十六国时期"凿石为庙"的风尚密切相关,但特殊的地理位置使其成为中原文化与西域艺术碰撞的熔炉。

考古发现证实,石窟初创时期就存在供养人骑马礼佛的壁画传统。第76窟残存的西秦壁画中,可见戴浑脱帽的骑手形象,这种中亚服饰元素比敦煌壁画早出现近百年。北魏地理学家郦道元在《水经注》中记载:"其山形如麦积,佛龛千余,夜有神光",暗示当时石窟已具规模。

壁画中的丝路密码

第133窟西壁的骑马供养人壁画堪称北魏美术的巅峰之作。画中七位骑者排成仪仗队列,马匹的"对侧步"画法明显受波斯萨珊艺术影响。最引人注目的是领骑者身着的联珠纹锦袍,这种纹样通过粟特商人从中亚传入,实物曾在青海都兰吐蕃墓出土。

壁画马具细节透露重要信息:鞯鞍上的忍冬纹与云冈石窟如出一辙,而缰绳的系法则与新疆克孜尔石窟壁画高度相似。德国柏林亚洲艺术博物馆研究员克拉拉·韦伯指出,这种"跨文化马具图式"证明北魏平城(今大同)与西域存在直接艺术交流。

天马传奇的隐喻

仔细观察可发现壁画中第三匹马呈现"三蹄腾空"姿态,这种违反常理的画法暗含佛教"天马宝"的意象。《大般涅槃经》记载,转轮圣王七宝之一的天马"足不践地",而同时期阿富汗巴米扬石窟也有类似表现手法。

敦煌研究院名誉院长樊锦诗认为,这种超现实表现既是对佛经的图解,也折射出北魏贵族对西域良马的崇拜。太武帝拓跋焘曾遣使至乌孙求马,壁画可能记录了某次重要的贡马仪式。现代光谱分析显示,马匹眼睛使用的青金石颜料确实来自阿富汗矿区。

消失的画匠之谜

令人费解的是,同时期其他石窟罕见如此精湛的骑马群像。X射线荧光检测发现,壁画底层存在两层不同风格的线稿,暗示创作过程中更换过画师团队。兰州大学考古系在2018年发现的工匠题记残片中,辨识出"凉州僧安"的署名。

历史记载439年北魏灭北凉后,曾将凉州三千僧侣迁往平城。壁画中马匹的"曹衣出水"式肌肉线条,与新疆米兰遗址的汉代壁画技法一脉相承。或许正是这批西迁画工,将龟兹画风与中原审美融合,创造出独一无二的麦积山样式。

战火中的幸存者

明嘉靖年间的大地震使麦积山东崖整体坍塌,幸运的是133窟因处于山体凹陷处得以保全。1920年海原大地震时,法国汉学家伯希和正在窟内考察,他在日记中写道:"当岩屑如雨落下,那些骑马者依然从容注视前方。

1947年,画家张大千临摹此壁画时,意外发现表层颜料下隐藏着更早的北凉风格骑士像。这种"画中画"现象证明,北魏画工可能直接在早期作品上重绘。如今通过多光谱成像技术,我们已能分离出至少三个历史时期的绘画层。

数字时代的重生

2023年启动的"数字麦积山"工程采用毫米级三维扫描,首次揭示了肉眼难辨的细节:马鞍毯上竟有用墨线勾出的商队纹样,其中骆驼背负的货物形状与西安出土的北周粟特人墓石椁图案惊人相似。这些发现改写了学界对丝绸之路支线走向的认知。

北京大学文化遗产保护中心开发的AI修复系统,成功推演出壁画原始色彩配置。虚拟现实技术让我们得以"骑上"画中骏马,沿着当年的朝圣路线,从麦积山一路"驰骋"至龟兹。这种古今对话,恰是对壁画供养人最好的告慰。

麦积山骑马壁画就像凝固在岩壁上的史诗,每个笔触都在诉说佛教东传与丝路贸易的壮阔历程。当晨光照亮那些永不疲惫的骏马,我们仿佛听见叮咚的驼铃与梵呗交织,看见中西文明在这方寸之间完成跨越千年的对话。

以上是关于麦积山石窟骑马壁画故事 麦积山石窟的历史故事的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:麦积山石窟骑马壁画故事 麦积山石窟的历史故事;本文链接:http://www.fzby666.com/gus/443850.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 龟兹佛教人物,龟兹佛教人物图片 2025-10-05

- 麦积山石窟造像碑刻,麦积山石窟造像碑刻是谁刻的 2025-10-05

- 麦积山石窟的传说故事,麦积山石窟的传说故事有哪些 2025-10-05

- 麦积山的大佛是什么佛;麦积山的大佛是什么佛像 2025-10-05

- 麦积山的佛像是什么原料(麦积山的佛像是什么原料制成的) 2025-10-05

- 麦积山是佛教圣地吗 - 麦积山是佛教圣地吗为什么 2025-10-05

- 麦积山是佛教名山吗 麦积山是佛教名山吗为什么 2025-10-05

- 麦积山大佛简介 - 麦积山大佛简介和历史 2025-10-05

- 麦积山佛教遗址;麦积山佛教遗址有哪些 2025-10-05

- 麦积山佛教造像手法;麦积山佛教造像手法分析 2025-10-05