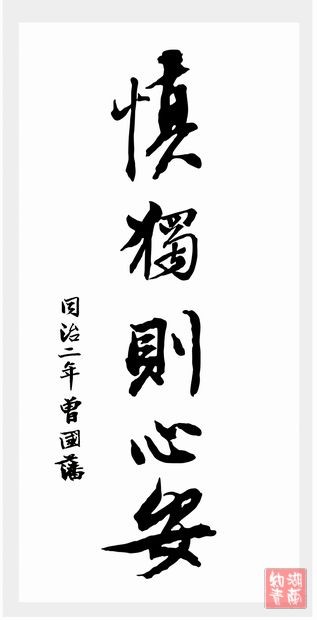

「曾国藩」人生修行:干净的灵魂需要—慎独!

- 佛教故事-自在佛学知识网

- 2023-01-24 00:32

- 自在佛学知识网

「曾国藩」人生修行:干净的灵魂需要—慎独! ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「曾国藩」人生修行:干净的灵魂需要—慎独!是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:人生修行:干净的灵魂需要—慎独!

人生修行:干净的灵魂需要---慎独!

作者:夏一文

几千年来。有个非常特殊的词汇常挂在中国人嘴边。那是修身最高的境界——“慎独”最先见于《礼记·大学》和《礼记·中庸》。《礼记?大学》“所谓诚其意者。毋自欺也。如恶恶臭。如好好色。此之谓自谦。故君子必慎其独也。”(所谓使自己的意念诚实。就是说不要自欺。要像憎恶腐臭的气味一样。要像爱好美好的容貌一样。让自己不亏心。因此。君子必须能够独自面对自己的内心。即一个人在没有别人在场和监督的时候。也能够严格要求自己。不做违背道德、纪律和法律的事。这就叫做慎独。要做到慎独是不容易的。要有很高的自觉性。要有高尚的道德修养.)

马王堆帛书及郭店竹简《五行》中亦大讲“君子必慎其独”。

刘向《说苑·敬慎》云: “存亡祸福。其要在身。圣人重诫。敬慎所忽.”

宋明理学中直接讲“慎独”二字。郑玄注《中庸》。把“慎其独”解释为“慎其闲居之所为”.

梁漱溟先生认为“儒家之学只是一个慎独”!

朱熹则认为“独”是“人所不知而己独知之地”。

谚曰:诚无垢。思无辱。”又说“夫不诚不思而以存身全国者亦难矣”.

古人云:“不知荣辱无以为人”。也就是说一个人只有知荣辱、懂行止,才能在日常生活中做到有取舍、识大体、合规范、守道德。明辩是非、划清善恶、美丑的界限,并不难,难的是能不能做到“慎独”。

鲁迅先生说过:“我的确时时解剖别人。然而更多的和更无情的是解剖我自己。”

《礼记·中庸》中言曰:“莫见乎隐。莫显乎微。故君子慎其独也。”也就是说:于最隐密的言行上最能看出一个人的品质。于最微小的事最能显示一个人的灵魂。《礼记·礼器》说:礼之以少为贵者。以其内心者也。德产之致也精微。观天下之物无可以称其德者。如此。则得不以少为贵乎?是故君子慎其独也。

《庄子·大宗师》说:参日而后能外天下;已外天下矣。吾又守之。七日而后能外物;已外物矣。吾又守之。九日而后能外生;已外生矣。而后能朝彻;朝彻而后能见独;见独而后能无古今;无古今而后能入于不死不生。

《后汉书·杨震传》:王密在昌邑做县令。为了官运亨通步步高升。他始终打着自己的如意算盘。恰巧朝廷派来的新任太守杨震和王密多少有些交情。这种千载难逢的机会岂能错过?王密立刻跑去拉拢关系。他不惜血本。竟拎着十斤黄金公然行贿。杨震愤愤地质问:“故人知君。君不知故人。何也?”王密毫不脸红地答道:“暮夜。无知得。”意思是并非光天化日众目睽睽。我送礼您收钱的事儿谁

阿弥陀佛佛教故事

会知道呢?杨震既是正人君子。又是清官廉吏。他哪里受得了这番侮辱?立刻寸步不让地挖苦说:“天知、神知、子知、我知。何谓无知?” “湛湛青天不可欺”。做了枉法的丑事。不但法纪难容。连上天都要报复你!杨震由此获得“四知太守”的雅号!清代思想家吕坤。从这则故事引申说“暮夜无知”。此四字百恶之总根也。大奸大盗皆自无知之念充之。所有的罪恶都是从“反正别人也不知道”这种想法中生出。(曾子曰:十目所视。十指所指。其不严乎!要想人不知。除非己莫为。)

慎独是对人格、品质、意志和修行的考验。用在修行上才是。佛学所说的“诸恶莫作。众善奉行;自净其意。是诸佛教!”

历史上有一个“曹鼎不可”的慎独故事。

明代曹鼎任泰和典史。相当于现在的检察干部。在一次捕盗贼的时候。抓了一名绝色女贼。由于离县衙路途遥远。夜宿在一座庙中。月光下。女贼千方百计地以色相来引诱他。曹鼎为提醒自己抵住诱惑。写了“曹鼎不可”四个字贴在墙上。以随时提醒自己不要失控。过了一会儿。他想。在这荒郊野外。送到嘴边的“肉”吃了谁能知晓。于是他把纸撕了下来。欲破门而入。这时。他又感到不妥。这是因私欲而废公法的行为。不能做。退回来又把纸贴上。再过一会儿。他歧念又生。他想。她是犯人。我做了坏事她也不敢说。于是又把纸撕了下来。可是刚要进门的时候。良知告诉他:这样不行。乘人之危是不道德的行为。又把纸贴了上去。就这样贴了撕。撕了贴。折腾了一晚上。最后。曹鼎终于保住了清白之身。由此可见慎独是很难的。其思想斗争的激烈程度不亚于同盗贼兵刃相见。

清朝雍正年间有位廉吏名唤叶存仁。为官三十余载仍两袖清风。离职前夜。部属们送来一大堆礼品。原来部属们认为叶大人平素秋毫不犯是怕别人知道。坏了自己的名声。所以特在夜静更深时辰前来。用心可谓良苦。叶存仁十分感慨。赋诗一首。最后两句话是:“感君情重还君赠。不畏人知畏己知”。后将礼品全部退回。

要慎独首先要顶住诱惑。老子说得好:“见欲而止为德”。独处久了。邪念熏染。作奸犯科。邪淫妄语的警惕性和敏感度便开始降低。鉴别力和自控力开始弱化。是非界限和荣辱观念开始错位。拒腐之心开始融化。不仅不能“见欲而止”。反而纵欲而上。一发而不可收。最终滑向犯罪的深渊。如果说懂得顶住诱惑是一种清醒。那么善于顶住诱惑则是一种智慧。它需要以高度的自觉、极大的勇气和坚韧不拔的意志克制自己。与各种消极的东西抗争。向腐朽的东西开火。从而达到“见欲而止”的境界。

“文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐。乃赋《离骚》。左丘失明。厥有《国语》;孙子膑脚。《兵法》修列;不韦迁蜀。世传《吕鉴》;韩非囚秦。《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇。古今中外的文人志士的成就都不能缺少这种精神支柱——“慎独”。“合抱之木。生于毫末。九层之台。起于垒土。”人生路漫漫。惟“慎独” 精神能帮助我们完善自我。达到人生的至境。

资料记载。德国的民众始终保持着惊人的“慎独”精神。这从保护森林的细小举动就能看出来。按照德国法规。刨一棵成材的林木必须在树木之

佛教果报故事乞丐

间保持一定距离。尤其禁止成片采伐。此外还规定。每采伐一棵大树。必须在原地种植一株树苗。从而确保森林良性循环。永远郁郁葱葱。就是在战争期间那兵荒马乱的日子里。令人称奇的是。尽管没人守卫森林。德国民众仍一如既往地遵循原来的做法。按部就班地伐老树种幼苗……这种人文素质。与“四知太守”的情操异曲同工。足见“慎独”于公于私的独特魅力。相传在一个寒冷的夜晚。柳下惠宿于郭门。有一个没有住处的妇子来投宿。柳下惠恐她冻死。叫她坐在怀里。解开外衣把她裹紧。同坐了一夜。并没发生非礼行为。於是柳下惠就被誉为“坐怀不乱”的正人君子。

春秋时期的宋国。有个叫子罕的人。他担任宋国的司空一职。专门掌管建筑、车马、器械制造等事务。有一天。宋国有一个人无意中获得了一块美玉。他拿着美玉来到子罕的府上。要把宝物献给子罕。想借此讨好子罕。但意外的是。子罕却执意不肯接受。献玉的人误以为子罕嫌玉石不好。便连忙解释道:“我已经请最好的玉匠鉴定过了。他们都说这是一块难得一见的宝玉。所以我今天特意把它带来献给您。请您务必收下它。”子罕说:“在你看来美玉是宝。可我则认为当官的人不贪才是宝。今天如若你把美玉给了我。你便失去了宝玉之宝。而我如果真的收下你的美玉。则会丢掉我的不贪之宝。倒不如我们各自都留住自己的宝吧!” 说完。子罕便请人把献玉者送出门。

许衡。字仲平。博学多识。教学有方。许多人士都来追随他求学。早年时。许衡曾经跟很多人一起逃难。经过今河南省孟州市。由于行走长远路途。天气又热。喉干口渴。同行的人发现道路附近有一棵梨树。树上结满了梨子。大家都争先恐后地去摘梨来解渴。只有许衡一人。端正坐在树下。连动也不动。大家觉得很奇怪。有人便问许衡说:“你怎么不去摘梨来吃呢?”许衡回答说:“那梨树不是我的。我怎么可以随便去摘来吃呢?”那人说:“现在时局这么乱。大家都各自逃难。这棵梨树。恐怕早已没有主人了。何必介意呢?”许衡说;“纵然梨树没有主人。难道我的心也没有主人吗?”

平日凡遇丧葬婚嫁时。许衡一定遵照风俗礼仪办理。全乡人士。都受感化。乡里求学的风气。逐渐盛大。乡内的果树每当果实成熟。掉落在地上。乡里小孩从那边经过也不看一眼。乡民都这样教导子弟。不要有贪取的心理。许衡的德行传遍天下。元世祖闻知。要任用许衡为宰相。但是许衡不慕荣利。以病辞谢。

由此得知。真正的“慎独”是生命的自觉。是杨震的幕夜却金。是柳下惠的坐怀不乱。是宋子罕的以不贪为宝。是许衡的不食无主之梨。“慎独”应该是一种内在的要求。是很高的道德境界。是衡量一个人道德觉悟和思想品质的试金石。只有经过个人的艰苦努力和修持磨炼才能逐步做到“慎独”。慎独非要把自己修持成神仙。慎独的成果不是打造“公众的形象”。而是为了沐浴灵魂。保持心意上的诚然愉快状态。慎独的过程也许痛苦。但自觉地进入了慎独的境界一定很美。正如毕达哥拉斯所说:“无论是在别人跟前或者自己单独的时候。都不要做一点卑劣的事情――最要紧的是自尊。”

反省一下自己。我能不能在“独处”的时候。也做得到“慎独”呢?在没人注目的时候我是否曾随意乱丢垃圾。在没有监考

佛教故事10大弟子

的课堂我是否在作弊。面对捡到的钱财。我是不是想据为己有?浏览网页。无意看到的色情图片、电影是否禁不住诱惑。从小事着手吧。把没关紧的水龙头拧紧;把楼道里的灯没熄;没有警察把守的路口。也不再闯红灯。“慎独”之警世语:

一失足难免竖目横身 前车之鉴

早回头快些洗心放手 净土非遥

若不回头 谁替你救苦救难

如能转念 何须我大慈大悲

痴爱贪嗔淫佚骄奢人欲太横流酿成水火刀兵自造滔天浩劫

孝悌忠信礼义廉耻佛光能普照愿祝慈悲感应召回大地祥和

人莫欺心 自有生成造化

事皆由命 何须巧用机关

发菩提心 因定生慧

趋菩提道 以戒为师

祸福无门。惟人自召。善恶之报。如影随形。

——《太上感应篇》

王乎!尔死时一切受用带不去。惟业力如影随形。不能舍离。

——《佛说教诫国王经》

讨了人事的便宜。必受天道的亏;贪了世味的滋益。必招性分的损。——《菜根谭》

出薄言。做薄事。存薄心。种种皆薄。未免灾及其身;设阴谋。积阴私。伤阴骘。事事皆阴。自然殃流后代。 ——〔清〕《格言联璧》

一切诸报。皆从业起。一切诸果。皆从因起。

——《华严经》

拨无因果。断灭善根。 ——《大乘大集地藏十轮经》

亲爱不愿离。但终当离;

美屋思长住。而终必舍;

自身欲无病而所受用。结果身死受用空。

——无垢光尊者

纵经百千劫。所作业不失;

因缘会遇时。果报还自受。 ——《百业经》 善男子。知善因生善果。恶因生恶果。远离恶因。

——《涅槃经》

学佛之人。先以知因果、慎独上下手。既能慎独。则邪念自消。

——印光大师

及时行善。以免你的心里再起坏念头。凡是做善拖延的人。内心不易与恶事绝缘。

——《佛陀的格言》

人生难免一死。应趁有生之年多做一点善事。宛如从一堆花朵做成许多花圈。

——《佛陀的格言》

诸恶莫作。诸善奉行。自净其意。是诸佛教。

——《法句经》

为人处世。利人之善才是真善。利己之善则是假善;发于内心的善行是真善。装给别人看的善行是假善;无所求而为之善是真善。有所谋而为之善是假善。

——《了凡四训语解精编》

妖孽见福。其恶未熟。至其恶熟。自受罪酷。

祯祥见祸。其善未熟。至其善熟。必受其福。

击人得击。行怨得怨。骂人得骂。施怒得怒。

——《法句经》

善人行善。从乐入乐。从明入明;

恶人行恶。从苦入苦。从冥入冥。——《佛说无量寿经》

勿以善小不为。勿以恶小为之。 ——《入佛子菩提行论》

莫轻小恶。以为无殃。水滴虽微。渐盈大器。凡罪充满。从小积成;

莫轻小善。以为无福。水滴虽微。渐盈大器。凡福充满。从纤纤积。

——《法句经》

已生恶法。为欲坏之;未生恶法。为遮不起;

未生善法。为令速生;已生善法。为令增广。

——《优婆塞戒经》

因果为律中纲骨。若人不知因果。及瞒因昧果。皆为违律。

——印光大师

凡欲语者。先观自心。此语由贪、由嗔、由痴而发者。当止勿说。一切行动亦然。久久防护。自然三业清净。

——《入佛子菩提行论》

我受比丘戒还觉易于受持。从未犯过。及受菩萨戒。因知此为心戒。较难守护。及受密乘戒。则更时时观察。随犯随忏。且随带曼达盘。发见违失。即时坐地修忏。不知者以为疯魔。——阿底峡尊者

圣贤之学。未有不在起心动念处究竟者。——印光大师

人知杀生之业最惨。不知邪淫业尤惨也;人知杀生之报最酷。不知邪淫报尤酷也。盖种种受生。肇端淫欲;种种造罪。托因有生:淫为生本。生为罪本。是故三途剧苦。人世余殃。淫意才萌。一切俱起。淫习难断。如火燎原:于极臭处。谬为香美;与极秽处。谬为洁净。随处苟含。何异畜生?非道染触。过于鸡犬! ——蕅益大师

若诸世界。六道众生。其心不淫。则不随其生死相续。汝修三昧。本出尘劳。淫心不除。尘不可出。纵有多智禅定现前。若不断淫。必落魔道。 ——《楞严经》

积集皆销散。崇高必堕落。

合会终别离。有命咸归死。

——《律本事》

轮回非乐。偶然有乐。皆苦之因也。

——莲花生大士

六道终是苦恼。如以为乐。是大错失。如在厕中求香气。殊迷昧也。

——莲花生大士

毫厘系念。三途业因。瞥尔情生。万劫羁锁。

——忏云法师《修行法语》

一念欲心。是铁床铜柱因;一念爱心。是积寒坚水因。

——蕅益大师

淫欲不断。万劫沉沦。念头方动。天怒地瞋。

——忏云法师集《修行法语》

天下有极惨极烈至大至深之祸。动辄丧身陨命。而人多乐于从事。以身殉之。虽死不悔者。其唯淫欲乎。 ——印光大师

淫念一生。诸念皆起。邪缘未凑。生幻妄心。勾引无计。生机械心。少有

佛教两碗米饭的故事

阻碍。生瞋恨心。欲情颠倒。生贪著心。羡人之有。生妒毒心。夺人之爱。生杀害心。种种恶业。从此而起。故曰:“万恶淫为首。”今欲断除此病。当自起念始。截断病根。——印光大师

杀虫蚁者。除罪堕地狱。彼当来索命五百次。——《正法念处经》

一切受用是苦。保护亦苦。损失更苦。人何必贪?当信业果。——龙树菩萨

圣人不积。既以为人己愈有。既以与人己愈多。

——老子《道德经》第八十一章〔译:圣人没有私藏。尽其所有来帮助人民。自己反而更富有;倾其所有给与人民。自己财富反而更增多。〕

多藏必厚亡。〔译:过份敛财必定招致极惨重的损失。〕

——老子《道德经》第四十四章

知足者富。 ——老子《道德经》第三十三章

财富会毁灭愚笨的人。但不能毁灭想断除烦恼的人;当愚笨的人渴爱财富时。他不但害了自己。同时也损了别人。

——《佛陀的格言》

诸苦尽从贪欲起。不知贪欲起于何。因忘自性弥陀佛。异念纷驰总是魔。——忏云法师《修行法语》

贸易得利。终日营求。非出家正当事业。以贸易易破戒。而妨害修学。信心渐减。菩提心难生。——巴祖仁波且

有四种魔。云何为四?一者、贪著财物。二者、亲近恶友。三者、障碍法师。四者、于法师说陈其罪过。是等众生由此业故当受贫穷。不见善友、远离尊师。作邪见想、说无因果。堕于地狱。受诸剧苦。 ——《一切功德庄严王经》

人心不死。道心不生。心还不死。焉得一心。偷心不死。活鬼拖死尸。一时不在。如同死人。

——忏云法师《修行法语》

图难于其易。为大于其细;天下难事。必作于易。天下大事。必作于细。是以圣人终不为大。故能成其大。——老子《道德经》第六十三章

民之从事。常于几成而败之。慎终如始。则无败事。〔白译:人们做事。常常是在快要成功时失败。所以。当事情快完成之时。也要像开始时那样慎重。就不会把事情做坏了。〕——老子《道德经》第六十四章

若人寿百岁。懈怠不精进。不如生一日。勉力行精进。若人寿百岁。不知成败事。不如生一日。见微知所忌。——《法句经·述千品》

施安虽小。其报弥大。慧从小施。受见景福。

施劳于人。而欲望佑。殃咎归身。自遘广怨。

已为多事。非事亦造。伎乐放逸。恶习日增。

精进惟行。习是舍非。修身自觉。是为正习。

——《法句经·广衍品》

汝等比丘若勤精进。则事无难者。是故汝等当勤精进。譬如小水长流。则能穿石;若行者之心。数数懈废。譬如钻火。未热而息。虽欲得火。火难可得。——《佛遗教经》

懈怠之人。犹如舂杵。有二种事:一者不能自使。日益损坏;二者不能自立。弃地即卧。渐不堪用。懒惰之人。亦复如是:一者不自策使。色力日减;二者不能勤理家业。常卧睡眠。命终受苦。——《大乘理趣六波罗密多经》

朋友的谄谀会败坏一个人的品德。同样的道理。敌人的侮辱有时也能矫正你的错误。——《佛陀的格言》

不得善友。宁独守善。不与愚偕。 ——《法句经》

是日已过。命亦随减。如少水鱼。斯有何乐。大众!当勤精进。如救头燃。但念无常。甚勿放逸!

——《普贤菩萨警众偈》

“道也者。不可须臾离也。可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹。恐惧乎其所不闻。莫见乎隐。莫显乎微。故君子慎其独也。”

――《礼记?中庸》

“兰生幽谷。不为莫服而不芳;舟行江海。不为莫乘而不浮;君子行义。不为莫知而止休。”

――《淮南子?说山训》

“不睹之睹。见莫大焉;不闻之闻。闻莫甚焉。其心一动。是不睹之睹、不闻之闻也。其复之也远矣。故君子慎其独也。”――《复性书?中》

胡锦涛总书记在“七一”讲话中提出。全党面临“精神懈怠的危险。能力不足的危险。脱离群众的危险。消极腐败的危险”。究其根底。“四个危险”固然有外界原因所致。但更多的是某些共产党员不能慎独。先在内心深处“松了劲”。

如何才能做到慎独呢?

首先要自重。自重。即爱护自己的人格。珍视共产党员的身份。独身自处时。在心中捅破“无人知道”这层窗户纸。自觉地把自己的一言一行与党的声誉、形象联系在一起。从小事着眼。从细节做起。表里如一。浩然坦荡。

其次要自省。贤者曾子说:“吾日三省吾身”。共产党员要对照党章和《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的要求。常修从政之德。常怀律己之心。常思贪欲之害。常弃非分之想。经常反思自身言行和思想。有则改之。无则加勉。

此外还要自警。慎独并不是没有监督。而是一种自我监督。它是坚定的内心信念和良心前提下的自我道德约束。唯有自警。在隐处下功夫。从微处下功夫。才能使外在的社会规范转化为主体的自觉意志和行为。

独处是人人必然要经历的。我终于认识到能合理利用独处时间。自律自约的人。才是真正独立的人!

曾国藩是湖南湘乡县(今双峰县)人。清嘉庆十六年(1811年)出生于一个穷山僻谷的耕读人家。他一生勤奋好学。以“勤”、“恒”两字激励自己。教育子侄。谓“百种弊病皆从懒生。懒则事事松弛。”他抓住一切读书的机会不放松。死前一日犹手不释卷。曾国藩在道光二十二年(1842年)冬。曾给自己订下了每天读书的十二条规矩。它们是: 一、主敬:整齐严肃。清明在躬。如日之升;

二、静坐:每日不拘何时。静坐四刻。正位凝命。如鼎之镇;

三、

佛教故事遇到不讲理的人

早起:黎明即起。醒后不沾恋;四、读书不二:一书未完。不看他书;

五、读史:念二十三史。每日圈点十页。虽有事不间断;

六、谨言:刻刻留心。第一工夫;

七、养气:气藏丹田。无不可对人言之事;

八、保身:节劳。节欲。节饮食;

九、日知其所无:每日读书。记录心得语;

十、月无忘其所能:每月作诗文数首。以验积理的多寡。养气之盛否;

十一、作字:饭后写字半时;

十二、夜不出门。

曾国藩的这十二条读书规矩。前三条是为读书作准备的。第四、五、九、十、十一条是读书的方法;而第六、七、八、十二条看起来似乎与读书关系不大。实质上是要求自己集中精力读好书。因而这看似关系不大的规矩。却是保证读书质量的重要手段。

据唐诗戡所撰的《曾国藩治学之道》一文中介绍。咸丰八年(1858年)曾国藩在军务繁忙之际。犹定申、酉、戌、亥四个时辰温旧书。读新书。偿外债(指诗文债、字债)。写笔记。同治元年(1862年)。他任两江总督。白天忙于军政事务。夜里仍温读诗文。他自道光十九年(1839年)正月初一起写日记。至同治十一年(1872年)二月初二止从未间断。数十年如一日。

他不仅勤于读书。而且善于读书。深得要领。曾说:“万卷虽多。而提要钩玄不过数语。”其见解可谓精辟之极。曾国藩读书注重消化归纳。从而提出自己的精当见解。

他很重视作读书笔记。除经史外。常随手摘记。使得他的读书精深有用。曾国藩曾说:“凡奇僻之字。雅故之训。不手抄则不能记。”曾国藩喜欢读史。曾写成《历代大事记》数卷。以此作为重要的读书方法。曾国藩的读书特点是:日课有程。持之以恒;博求约守。不拘门户;提要钩玄。善于概括;挈长补短。与时变化。曾国藩的这些读书经验对今天的读书人来说。仍有积极的借鉴作用。

原文出处:http://www.xuefo.com/nr/article12/115057.html

以上是关于「曾国藩」人生修行:干净的灵魂需要—慎独!的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「曾国藩」人生修行:干净的灵魂需要—慎独!;本文链接:http://www.fzby666.com/gus/15311.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 佛教-青年学佛三遇鬼妻 最终发现恐怖真相 2024-04-22

- 释迦牟尼-利诱儿子学佛法 佛陀加以指导终得圣果 2024-04-22

- 佛教-学医·学佛·学生死 2024-04-22

- 阿凡提-肥皂脏了怎么洗干净? 2024-04-22

- 大悲咒-杨洪居士学佛感应录 2024-04-21

- 佛教-茶巾干净便足够了 2024-04-21

- 大悲咒-学佛的种种感应 2024-04-20

- 佛教-子弟学佛感化家长 2024-04-19

- 佛教-做个学佛人 2024-04-19

- 邪淫女孩学佛找回自己的泣泪回眸 2024-04-19