「释迦牟尼」乐于寂静的佛陀

- 佛教故事-自在佛学知识网

- 2023-01-22 00:56

- 自在佛学知识网

「释迦牟尼」乐于寂静的佛陀 ,对于想了解佛学知识的朋友们来说,「释迦牟尼」乐于寂静的佛陀是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:乐于寂静的佛陀

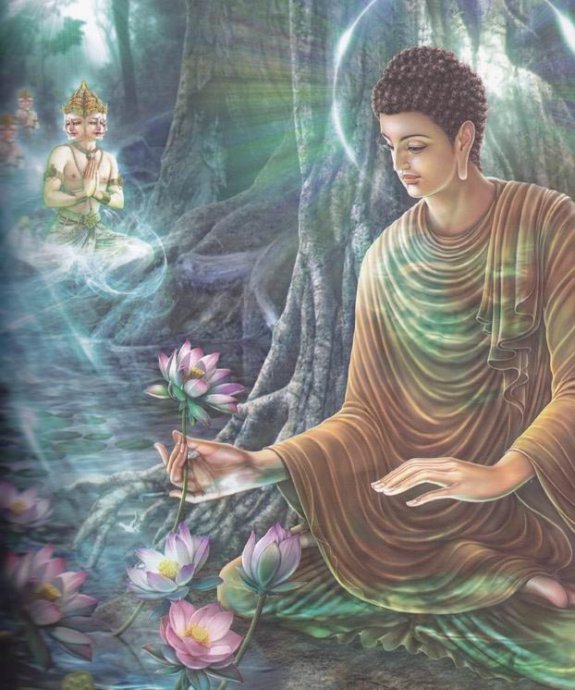

乐于寂静的佛陀

佛陀晚年。已经有为数不少的僧众。跟随着佛陀修学。 有一次。大约有僧众二千五百人跟随着佛陀。住在摩揭陀国首府王舍城。名医耆婆的庵婆罗园中。 一个月圆夜晚。摩揭陀国阿阇世王与宫女眷属、将相群臣们。正在宫中聚会。阿阇世王一时兴起。点名皇后、太子与群臣。要他们说说看。在这样美好的月圆夜里。应当做什么好。 皇后提议。来欣赏宫女们跳舞欢唱。 太子优陀耶提议。应与将士们共谋如何讨伐不顺服的邻国。 接着有六位大臣。分别起来介绍当时有名的沙门六师。以及他们的思想。建议国王去听他们说法。 对这些提

石头磨成精的佛教故事

议。阿阇世王都没反应。 最后。名医耆婆告诉国王。佛陀与二千五百位僧众。正住在他的庵婆罗园里。建议国王前往拜见。 阿阇世王一听到去见佛陀。心动了。接受了耆婆的建言。 国王的大队人马。浩浩荡荡地接近了耆婆的庵婆罗园。突然。阿阇世王惊恐万分地停下来。环顾四周。质问耆婆道: “我忠诚的耆婆啊!莫非你要谋害我?莫非你敢欺骗我?我忠诚的耆婆啊!莫非这是你引我入敌营的圈套?否则。哪有一个二千五百人的僧众住处。没有任何声响。连个打喷嚏、咳嗽的声音都没有。怎么可能!” “大王!我不敢欺骗您。也没有通敌设计陷害您。那是这些修行沙门的常态。他们常乐闲静。所以没有声响。请国王放心前进。前面就到了。” 国王来到了庵婆罗园外。下车步行入园内。洗脚。进入讲堂。默默地环顾寂静的四周。满心欢喜。自言自语地说: “这么多沙门寂然静默。止观具足!但愿我太子优陀耶也能修到这样的成就。” 于是。阿阇世王向前礼敬了佛陀。然后提出他对沙门六师每一派思想中。有关于业报说法的疑惑。原来。阿阇世王对自己弒父夺取王位的行为。始终佛教故事三个萝卜

忐忑不安。不知道以后会有什么业报。 经过佛陀详细的解说。阿阇世王清楚了。终于对他的恶行。再三地在佛前忏悔。也得到佛陀的安慰。此时。阿阇世王对佛陀完全信服了。放下一国之尊的身段。顶礼佛陀。然后安静地坐在一佛教小说的真实故事

旁。听闻佛陀的教导。 佛陀说法告一段落后。阿阇世王于佛前自说。即日起归依佛、归依法、归依僧。终生遵守五戒。成为一位在家佛弟子。 有一次。佛陀在憍萨罗国境内游化。 这一天。佛陀一行人来到一个叫伊奢能伽罗的婆罗门村落。当晚就在村外的树园中过夜。 隔天。村里许多人知道了佛陀的住处。纷纷慕名前来。 他们各自准备了许多食物。来到佛陀所住的树园外。争先恐后地抢着第一个供养佛陀和随行的僧团。因为互不相让而大声争执。使得树园附近一片吵杂。

听到了这样的吵杂声。佛陀问侍者那提迦尊者: “为什么外面有那么多人高声喧嚷?好像渔夫争相捕鱼时的吆喝。” “世尊!外面来了许多村里的王族与婆罗门长者。他们正吵着由谁先供养世尊。”尊者那提迦回答。 “我不求名闻利养。不必给我名闻利养。那提迦!我已随时充满着出离、远离、寂静、正觉之乐。不必求就毫无困难地自然流露。我怎么还会需要名闻利养之乐呢?你们还没办法做到这样。天界众神也没办法做到。才会好于名闻利养之乐

看病福田的佛教故事

的追求!” “世尊!且接受他们的供养吧。世尊!现在正是时候。世尊!您所到之处。不论在繁华的都市。还是在偏远的乡下地方。都有人们为您而来。世尊!这就像天空的乌云。随着密集而下雨。雨水随即流向低处一样。为什么呢?因为世尊有清净戒德、无上智慧的缘故。” 佛陀再次表示了不需要名闻利养。不需要这么多人供养饮食。并且对那提迦尊者说: “那提迦!我看到此处有两位比丘。因为有太多美食供养了。吃得腹满气喘。连走路都困难。那提迦!我还看到许多比丘有了美食供养后。四处游荡。着于聚会之乐。像这类的长老比丘。是不能自然涌现出离、远离、寂静、正觉之乐的。 那提迦!污秽不净的大小便。是从美好饮食来的;忧、悲、恼、苦、愁。是从对于饮食等种种的贪爱而来的;勤于大小便等不净观的修习。就会对饮食等所认为美妙的种种。生起厌离想;善于观察爱染五蕴的生灭、六根认识境界的集灭。就可以生起厌离想;乐于修习远离独处。就可以厌离群聚之乐。因此。那提迦!应当学习于爱染五蕴。观察其生灭无常;于六根认识境界时。观察其因缘的聚散变化;应当乐于远离。远离人群勤于精进修学。应当这样学!” 按语: 一、本则故事前段取材自《长阿含第二七沙门果经》、《长部第二沙门果经》、《增壹阿含第四三品第七经》。后段取材自《杂阿含第一二五○经》、《增支部第五集第三○经》、《增支部第六集第四二经》、《增支部第八集第八六经》。 二、乐于寂静。是佛法修学的一大特色。虽然这与禅定的修习关系密切。但也不只限于禅定修习的。平常对自己心念觉察与反省的锻炼。安静的环境也较吵杂的环境有利。尤其在进行一些深入的思惟与理解。或细微处的觉察时。甚至连一般人觉得柔顺平和的音乐。都还嫌吵杂多余呢! 三、时下一般庆典场合。总要营造一个热闹的环境。提供许多感官上的刺激才算。佛教吃大鱼的故事

就连有些教内的活动。也未能免俗于排场与声势的热闹。本则故事告诉我们。佛陀与圣者们不是这样的。反而是安于寂静无声的恬静。由「出离、远离、寂静、正觉」而自然涌现没有染着之乐。 四、故事之末。佛陀教导尊者那提迦。当勤于在自己五蕴、六触──六根认识境界时。观察生灭、集散的无常。以生起厌离来对治贪爱染着。再次感受到在佛法的修学中。依于五蕴、六处而修的特点了。 五、远离。是鼓励远离人群的喧闹、群聚取乐。以勤于道业的精进修学。这与离群索居。独学而无善友不同。否则。也不用有二千五百人共住于庵婆罗园的僧团了。至于二千五百人。会不会只是个象征性数目。不容易考证。不过。表示人数众多。则应当是可以确定的。原文出处:http://www.xuefo.com/nr/article12/119548.html

以上是关于「释迦牟尼」乐于寂静的佛陀的介绍,希望对想了解佛学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:「释迦牟尼」乐于寂静的佛陀;本文链接:http://www.fzby666.com/gus/15125.html。

佛像、佛珠--京东商城宝贝推荐

猜你喜欢

- 黄金贼 2024-04-23

- 释迦牟尼-妇人丧女失财 得遇佛陀出家修行正阿罗汉果 2024-04-22

- 博士-震惊!从佛陀时代一直活到现在的和尚 2024-04-22

- 释迦牟尼-你那么爱我 你敢喝我的洗澡水么? 2024-04-22

- 佛教-青年学佛三遇鬼妻 最终发现恐怖真相 2024-04-22

- 释迦牟尼-因拒绝给佛陀让路,遭受果报 2024-04-22

- 释迦牟尼-太子修行究竟涅槃成瞿昙佛陀 2024-04-22

- 释迦牟尼-酒后人妻任性歌舞 佛陀告诫饮酒坏处 2024-04-22

- 释迦牟尼-佛陀使比丘尼观美色无常 证得阿罗汉果 2024-04-22

- 释迦牟尼-佛陀安慰高龄比丘最终证得初果 2024-04-22